|

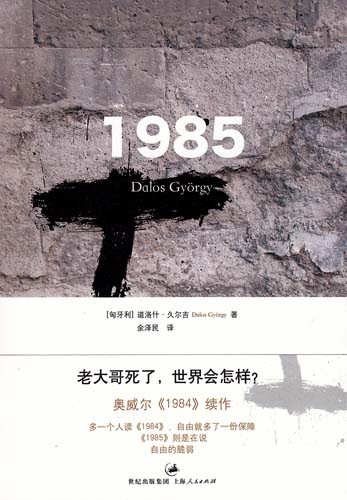

匈牙利著名作家、历史学家道洛什·久尔吉创作的《1985》是《1984》的续作,写于1981年,但直到1990年匈牙利体制改革之后才在国内出版。1982年,这本书首次在西德出版,曾引起了巨大轰动,可说是东欧剧变最早最准确的预言之声。1985年,老大哥死了,世界变成了怎样? 匈牙利著名作家、历史学家道洛什·久尔吉创作的《1985》是《1984》的续作,写于1981年,但直到1990年匈牙利体制改革之后才在国内出版。1982年,这本书首次在西德出版,曾引起了巨大轰动,可说是东欧剧变最早最准确的预言之声。1985年,老大哥死了,世界变成了怎样?

道洛什·久尔吉的《1985》写于1981年,作者本人明确表示过,这是《1984》的续作。老大哥死了,世界会怎样?1981年的世界已经在某种程度上给了久尔吉一个相当确切的回答。就像苏联1928年以后的历史给奥威尔提供了大量事实依据一样,1976年到1981年的中国也成了《1985》的重要参照对象。老大哥死后是文艺大讨论和老大姐的死,这两件事事实上都是高层意志,却被巧妙地转化为民众的集体愿望。看清了形势的精神保卫局头目奧勃良在一个看似无关紧要的地方打开了一个小缺口,而这个缺口已经足以让民众情绪的洪流直接威胁老大姐及其党羽。随着《时代报》副刊的创办和《哈姆雷特》的上演,革命就开始了,老大哥之死的象征意义迅速适应了新时期的隐喻系统,人民,总是能够找到他们想要的,而精神保卫局很明显也知道怎样才能让人民明白自己的需要。但是,事情的最后发展却已经超出了精神保卫局的控制,大洋国的情势像潘多拉盒子被成功引爆。革命的高潮时刻也就是它失败的时刻,短暂的权力真空也让革命变成了一个狂欢派对,各种稀奇古怪的革命诉求削弱了革命的严肃性,掌握了武装力量的一派已经开始实施新的恐怖。而刚刚和欧亚国缔结了合约的旧体制拥护者正好借机反攻,在欧亚国战士“保持微笑”步枪的威力下,革命迅速失败。

老大哥及“英社”核心党员长期经营的完善而坚固的国家秩序如何向一个更温暖、更自由的秩序迈进?简单地看,《1985》就是围绕这个问题展开的。从中国的“粉碎四人帮”到苏联解体和东欧剧变,这么长的一段历史过去,现在看来,这一问题的答案似乎也已经不言自明。但是,我们是一些热衷于新问题的人,大家还来不及反刍,就将过去的问题消化掉了,以便扭头去对付更新鲜的现实。而《1985》给了我们一个新的理解向度,让我继续为自由捏着一把汗,也对过去所发生的事多多少少产生一些不一样的看法。那些为人们的自由做出过贡献的人是不是真像他们在自己口中那样英勇,那样立场坚定、洞若观火呢?

老大哥的阴影没那么容易就被人彻底扫除,比如书中的历史学家派逊斯的死让人毛骨悚然。在《1984》中,他因为在梦中咒骂了老大哥被女儿揭发,受尽折磨,但他没有死,而在可以自由地思考的时候,他选择了“自动退党”。他“自由中毒”了,因为长期的高压已经使他的精神与之适应了,离开这个高压之后,他就无所适从了。他一直在等待精保局的“处置”,可是这个处置一直没有来,他就死在了这种焦虑之中。他没有能力相信自由的存在,他担心自己“会为这太大的自由而遭到惩罚”。

久尔吉是搞历史的,所以尽管他的写作本身是预言性的,指向的是未来,但却始终保持了一种史家的冷峻和怀疑。他用了三个人的口吻来讲一场革命,奧勃良、裘丽娅和史密斯,三个人看起来都是在狐疑和孤立之中,就好像他们参与的不是同一场革命,《1984》却主要是以史密斯这条线索写成的。在写法上,久尔吉显得比奥威尔干燥,在《1985》中,抒情的成分几乎是没有的,大量引入报道、笔记,甚至还动用了添加大段注释这种学术研究面目的手法来建构这部小说。注释是这部小说的重要构成部分,它们的功能其实不是注释,而是和声明、报道等一起,构成了小说的第四个叙述者,这个第四叙述者的引入不但没有让《1985》显得一本正经,反而使它平添了几分诙谐和可爱。由于这部小说直接沿用了《1984》中的词汇系统,不用再花笔墨去解释很多复杂的概念,也不用交代更多背景,这就让作者写起来更加自如。所以,读《1985》的时候,会让人觉得更灵动,节奏更快,而《1984》中的悲剧意识也被一种宿命论式的冷漠所取代。虽名为续作,《1985》还是有很多的地方背离了《1984》,我想这种背离是久尔吉历史学家的头脑在起作用。他在观察上比奥威尔做得更多,更具体,出发点也更实际,但他没有奥威尔那种整合能力和大悲怀,所以,要说《1985》有不足的地方,那就是它缺乏一个精神上的终极关照。国外续写别人小说的热情本来就没有中国人高,而进入现代社会以来,全世界范围内都极少有人续写别人的作品了。几乎每个人都想创立自己的文学系统,况且,知识的普及程度那么高,书籍的流传度也比之前广,也比以前快,所以更新得也快,大家都追逐新东西,你写个续作,很可能被人瞧不起。况且,在前作几乎人人读过的情况下,有什么写的不到家的地方,马上就被人给拍回来了。所以,久尔吉这部作品,仅从勇气上,就是值得尊敬的。

|