|

编者按 编者按

本期读书会,我们邀请到人文学者刘苏里,资深译者余泽民,现实观察者韩松,和三位一起聊聊关于乌托邦的反思、关于社会转型的困惑、关于人类命运的担忧。

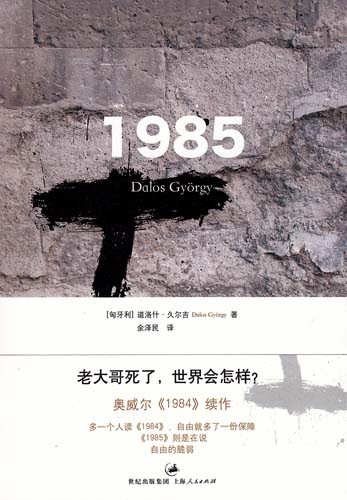

乔治·奥威尔在《1984》中刻画了一个令人毛骨悚然的极权社会,万能的“老大哥”监视着你的一言一行。在这个宣扬“战争即和平,自由即奴役,无知即力量”的大洋国,在这个连说“二加二等于四的自由”都被剥夺的地方,国家结构被彻底颠覆,人类思想被彻底钳制。

如果“老大哥”死了,世界会怎么样?也许在《1985》之前,没有人有勇气、有远见如此去思考,但是道洛什·久尔吉就是在这样的假设下拉开了故事的帷幕。1985年1月,“老大哥”不治身亡,大洋国终于迎来了变革。当人们张开双臂准备拥抱自由之际,却猛然发现这并不是久旱后的甘霖,独裁结束后软独裁仍在延续,所谓的民主只是一种虚假的繁荣。极权换上了一张看似温和的面具,在背后肆意嘲弄着无知的群众。

这就是人类的命运吗?这就是文明的悖论吗?无论历史的长河出现了多少流血牺牲,无论社会的变革开展得多么如火如荼,极权却始终如影随形、挥之不去。不过,纵使人类在乌托邦面前是如此渺小与无力,读懂历史、接受现实、心存希望总比生活在混沌黑暗中要强。

(编者:徐欢)

刘苏里:一个没有克里斯玛的时代

凤凰网读书:各位读者朋友,大家下午好,欢迎来到今天的凤凰网读书会,参加“从《1984》到《1985》:大洋国的社会转型”读书沙龙。我们首先先介绍一下到场的三位嘉宾:他们分别是万圣书店创始人刘苏里老师;本书的译者,旅居匈牙利的作家、翻译家余泽民老师;还有韩松老师,科幻作家,我们熟悉的《地铁》《火星照耀美国》就出自他的笔下。奥威尔的《1984》为我们创造了一个历史上很惊险的国度大洋国,那里面有一个无处不在盯着你的“老大哥”,但是在匈牙利作家的笔下,“老大哥”却死了,大洋国开始了社会转型之路。现在就把时间交给三位嘉宾,让他们来聊一聊《1985》书里书外的故事。

刘苏里:大家好!关于这本书,我要说两点,是我认为最有意思的看点。一个是作者本身的创造性在什么地方?我想在座的大部分读者都看过《1984》,我看过很多遍,但是我怎么也没想到有人会思考这个老大哥死了以后,这个大洋国会发生什么。《1984》没有任何的伏笔,告诉我们说老大哥也是一个人,有一天他也会死,这让我非常震惊。它能从老大哥死开始,或者是想到老大哥死的事,我认为这一点非常重要。这个不仅是作者的奇思构想,重要的是历史也证实了此点,在某些体制下的国度,它转型的开始恰好就是一个克里斯玛型的人物自然肉体消失,或者是生命消失。当然那个时代已经过去,现在很难因为一个人物自然生命的消失,触动一个时代的转折或新时代的来临。但这本书讨论的恰好就是一个没有英雄的时代,也就是一个没有克里斯玛型人物的时代,也就是一个人物去世的时候,几乎没有留下什么声响的时代。久尔吉给我们讲述了什么样的故事?对我们有什么样的启发?这是第一点。

第二点,《1984》的大洋国和《1985》的大洋国对我们本身的意义是什么?《1984》呢,他是一个永恒国度,它对人类的启示是永恒的。也就是说我们今天看到的美国未必就不会出现《1984》那样的状态,不会出现英社了,不会出现老大哥,不会出现真理部、和平部等等这样的体制。当时George Orwell写《1984》的时候,他心里装的实际上是大英帝国,他担心像英国这样一个自由国度有可能也会演变成老大哥统治下的大洋国这样的状态。但是《1985》不是永恒的,《1985》的大洋国只对某些特定的国家、特定的时代有启示。对于一部作品来讲,显然GeorgeOrwell的《1984》具有永恒性,而《1985》一定是要跟着《1984》它的意义才存在,否则它的意义是不存在的。这是我想说的两点。谢谢!

|