|

“我想写一个故事,用绘本的形式传达给我的孩子。”一位30多岁的母亲说。 “我想写一个故事,用绘本的形式传达给我的孩子。”一位30多岁的母亲说。

提到绘本,不仅是孩子,家长们也会很激动,因为其文字与图画的独特结合方式,让小孩子方便阅读。同时,年轻人对于绘本也保有浓厚的兴趣,因为每当读完它,得到的不仅是图画、文字,还有更多思考的空间。

绘本一词最早从日本传入我国,日本用的汉字就是“绘本”两个字,所以我国直接沿用了汉字,并从此叫它绘本。西方将其通称为picture book(图画书)。中央美术学院城市设计学院老师、央美绘本创作工作室指导老师杨忠认为,绘本是一种图像和文字结合的综合性的艺术。这个艺术门类从1998年才在我国逐渐兴起。1999年,几米的绘本《向左走,向右走》的出版,让更多人了解了“绘本”,绘本一下变成一个新兴、综合性的艺术门类,因为它不仅仅是文字,是文学作品,同时也是一个艺术作品。

当日本的《可爱的鼠小弟》系列、法国绘本大师巴图系列作品、HANS的阿狸系列、《卯个人》、《鬼吹灯》、《玛塔》、《森与四季之诗》等国内外优秀绘本出现在面前,我们承认:绘本因其图文结合的独特表现形式,让不少人着迷,但同时也有人产生疑问:绘本、插画和漫画究竟有什么区别?作为绘本作家的熊亮也常被人问及类似的问题。“我最初从事写作,然后画插图,当我把两者结合在一起的时候,产生了不同的变化。我觉得绘本是一种全新的思维方式,是将思维打开,然后将图像和文字融合在一起,图画的节奏、隐藏的想法等都会在画面中呈现。如果单独写成文字或者做成图像,在我看来,都有些不足。”

与漫画、小说等文学作品相比,熊亮认为绘本是一种新兴的创作方式,里面的限制性很少。同为绘本作者的莲羊认为,动漫创作需要多人合作,而且受杂志社的影响和限制很大。小说配图则无法把图的优势发挥出来。绘本创作很不一样,能讲故事,而且能把图做得很漂亮。另外,制作周期相对短,几个人的团队就能完成。比起漫画,绘本相对能保留作者的独立性和风格,是能承接多元化的载体。

在绘本的创作中,文字作者和绘画作者常常会同时出现,这就是绘本创作的特殊之处。有很多绘本作者认为,绘本是独立于漫画、插画之外的,它不是二者的分支,更像是独立于二者之外的第三类创作。孩子们喜欢它的画面,大人们更欣赏它的文字。与此同时,一批绘本作者也涌现出来。如今,绘本开始向产业化发展,并不断拓展市场,衍生品和新媒体的介入让它得到更多人的关注,发展空间也随之愈发开阔。

绘本是个很大的“碗”

绘本的创作

坚持当个故事的收集者

讲好故事算是一个老生常谈的话题了,动漫产业就常以此作为一部动漫的灵魂。对绘本而言同样如此。中央美术学院城市设计学院老师、央美绘本创作工作室指导老师杨忠,2004年至今一直从事绘本教学,她表示,如果在看到电子书后不足以吸引人去购买实体书,这说明绘本本身的内容有问题,让读者觉得不值得买。故事是绘本的灵魂,图画则将故事视觉化,让大家更容易接受它、亲近它。

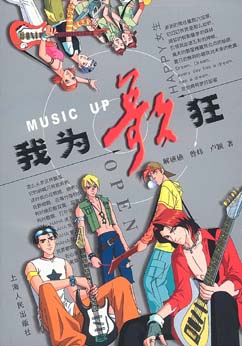

为了讲好故事,新晋漫画绘本家莲羊与专业编剧、作家向华合作,一个负责写出好故事,一个负责画出灵动的作品。向华曾为《宝莲灯》、《我为歌狂》担任编剧,他认为,每一个绘本的写作者都要像一个捡拾东西的推车,“故事是靠平时积累的,我们平日就要捡拾有关的故事,这样在我们准备使用时才可以从中找到适合的。有时几百个故事中能找到一个适合做绘本的,就算不错了。”

同样,为了找到好故事,杨忠常带她的学生到幼儿园与孩子交流。“让绘本作者与孩子接触,让孩子给你讲故事。在孩子的讲述中,你要捕捉他们在关注什么,要思考怎么让孩子在故事中看到自己,就是创作时的工作了。”

有节奏呈现跳动的想法

绘本作者熊亮一直活跃在绘本创作前线,代表作有“绘本中国”系列、“纸上剧场”系列。他称自己做的大部分绘本是童书,这些绘本的思考方式跟此前做的纯文字或纯绘画截然不同。绘本讲故事时是画面和文字同时出现,所以一定有一个节奏,这比较符合人的思维。把一个跳动的想法,一页一页翻过去,每一页都有可以呈现的东西,这是绘本创作中最有魅力的一部分,有时候不一定要正经地讲故事,脑袋里迸发出来的想法,我们用思维方式将它串联起来,就可以变成一个故事,“我心中的绘本是纯文字和纯绘画之外的第三类创作,是因为绘本本身很难被归类,可以自由发挥。”

■绘本的出版

纸张增加绘本阅读张力

三联绘本馆的编辑、策划、运营刘杨认为,不同的绘本在用纸方面有不同的考虑。“比方说熊亮的《金刚师》和《梅雨怪》,封面纸是有纹路的,那种纸叫做川纹纸,因为这种纸的纹路像是《梅雨怪》里那种下雨的感觉,也像《金刚师》里那种火焰的感觉,所以表现得比较好。内页用的是80g的轻涂轻质,表现熊亮老师的水墨风格,就会有比较强的张力。在日本和韩国,做绘本非常讲究用纸,有专门用来印刷绘本的纸。样才有可能和电子书形成相辅相成的感觉,通过阅读电子书,勾起读者对实体书的兴趣。”

|