|

读着这本原本不是写给我们的书信集,心里却有种深刻的感动和震颤,眼前仿佛浮现出这段发生在1926年的往事。 读着这本原本不是写给我们的书信集,心里却有种深刻的感动和震颤,眼前仿佛浮现出这段发生在1926年的往事。

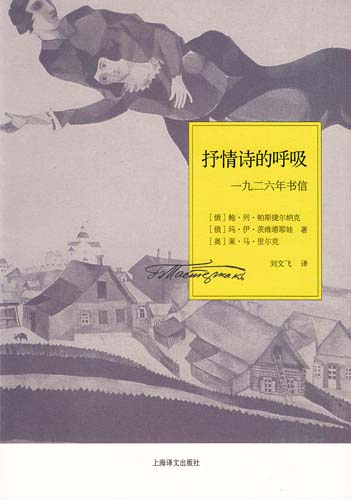

三位20世纪欧洲杰出的大诗人——奥地利诗人里尔克,俄罗斯诗人帕斯捷尔纳克,和流亡国外的俄罗斯诗人茨维塔耶娃,在各自的国界和特定的时代里,因为心灵孤独的际遇而彼此渴求和靠近。这本新近出版的《抒情诗的呼吸——一九二六年的书信》,将这三人在1926年间往来的书信用一种规整的方式呈现在我们面前——按时间排列书简的顺序,附以按语串接、交待人物关系,诉说这些情真意切的书简的来龙去脉。但这些书简仿佛有一种炽热而超脱的力量,以至于呈现在我们面前的不只是那段尘封的岁月,而是一幅足以反映这三人心灵世界的神圣癫狂的肖像画。

“两位年轻的俄国诗人,相互之间有过数年以工作和生活为主题的炽热通信,他俩又与一位伟大的德语诗人建立了书信联系,……这三种方式的爱的书信,以及他们自身,就是一个将关于诗歌和精神生活的激情戏剧化的无与伦比的范例。”有评论将这段通信称为“书信三角罗曼史”,确然。只是这并非一场争风吃醋的三角恋爱,而是一种在相互倾慕的基础上生发出来的柏拉图式的精神恋爱。这种爱,有一种令人感到震慑的压倒一切的宗教崇高感,这也令他们各自的内心惶恐,但越惶恐,却会越深刻地靠近彼此——“当您爱一个人的时候,您总是想让他离开,以便去思念他。”而这种深刻的爱,与其说是爱情,毋宁说是更深层的生命状态的交融。

这种复杂而深刻的感情背后,注定着会有一种促使他们三人精神一致的特殊的时代氛围——他们三人生存的年代,世界诗歌已经步入严重的危机。欧洲的精神生活被一九一四年的战争所摧毁,于是,任何形式的抒情自我表现的尝试,都会被视为不自然的时代错乱现象。但这种抒情的温暖氛围的消失,反而令这身处三个不同国界和人生阶段的诗人的心灵得以靠近。抒情诗于他们并非只是一种体裁,而是展露人类共通灵魂的生命底色。这让人想起另一位伟大诗人杨·斯卡采尔的话:“诗人没有创造出诗,诗在那后边的某个地方,很久以来它就在那里,诗人只是将它发现。”他们三人需要抒情诗,尤其是在那个抒情诗败落的年代。因为抒情诗虽有别于史诗,却是迸发梦想和热情的不可或缺的喷发口,而诗人自身也不过是诗歌的承载者。

于是,时代所造成的精神孤独状态和共同的精神诉求,让他们彼此惺惺相惜,甚至把对方看成了诗的化身,甚或是大自然的化身。就如茨维塔耶娃在信中写道的:“里尔克,他不是诗人,而是诗歌本身。”所以,在这本书信集中,诗就成了“起支撑作用的”重要话题。正因为无法离开诗而存在,他们才会如此深刻地离不开彼此——茨维塔耶娃在给帕斯捷尔纳克的信中写道:“和诗歌在一起,就像和爱情在一起;一刻也不会分离,直到它杀死你。”

于是乎,他们之间的书信往来是一种实际上不存在的虚妄之手的相握,却足以支撑彼此超脱于时代的格格不入,并且在更宽广的层面上,超越壁垒地完善自己的精神世界,寻找新的艺术可能性。

而基于这样灵魂需求的书信往来,注定会超越书信本身的功能性。所以,这些书信,很难被界定为传统的书信体散文,而是构成了一个非传统的独特体裁。应该说,这些书信本身就是抒情诗,越细读,就越能体悟到,他们是如此炽热而迷狂地进行着这场精神相近、力量相等的往来,表现出情感的无稽和灵感的纯净。而抒情诗的力量,则从未有过如此光彩夺目的、令人迷醉的力量迸发。

米兰·昆德拉曾说:“抒情性是一种痴醉,人之所以痴醉是为了跟世界更容易地混为一体。”抒情性是诗人生命的属性,而对于这三人而言,抒情诗犹如赖以生存的空气。而他们间这如抒情诗的书信,至今都在呼吸。岁月的侵蚀,时代的久远,都无法使它们的光芒黯淡。而这三位诗人身上的不羁灵性和超脱于时代的精神独立性,对于今天的我们而言,依然是一座耀目的灯塔。

|