|

在好多朋友的书架上都看到过帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,但是大部分朋友连作者那拗口的名字都没法说全,中国读者对它的喜爱大概不是源自作品本身,而是作品背后帕斯捷尔纳克那段传奇经历,那是一次世人皆知的专制与自由的抗争,信仰与背叛的较量,中间还夹杂着一段可以流传千古,可歌可泣的爱情故事,很多人都会为作者为了保护爱人而放弃领取诺贝尔奖而啧啧称奇,会把《日瓦戈医生》看成苏联时代反对思想专制,寻求真理的一个标志,个人感觉,作者的经历在中国所带来的影响要远远超过他的作品。 在好多朋友的书架上都看到过帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,但是大部分朋友连作者那拗口的名字都没法说全,中国读者对它的喜爱大概不是源自作品本身,而是作品背后帕斯捷尔纳克那段传奇经历,那是一次世人皆知的专制与自由的抗争,信仰与背叛的较量,中间还夹杂着一段可以流传千古,可歌可泣的爱情故事,很多人都会为作者为了保护爱人而放弃领取诺贝尔奖而啧啧称奇,会把《日瓦戈医生》看成苏联时代反对思想专制,寻求真理的一个标志,个人感觉,作者的经历在中国所带来的影响要远远超过他的作品。

除了《日瓦戈医生》,普通读者大概再也举不出帕斯捷尔纳克的其他著作了,这并不是因为其作品缺乏吸引力,而是人们太过在意那部《日瓦戈医生》了。

作为一名诗人,他的诗只是在1990年前后被零星地译介过来,两部自传性质的散文《安全保护证》和《人和事》的出版也是最近几年的事。帕斯捷尔纳克并不是一个靠政治事件而走红的作家,他的无尽才华也远不是一部作品所能展示的。纵然作者说他很不喜欢自己1940年代以前作品的风格,不过这种谦逊的自我评价不足以掩饰早期中短篇小说、散文和诗作的价值。

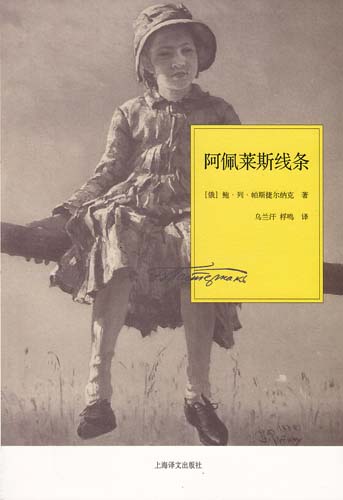

在帕斯捷尔纳克逝世50年后,我们终于有幸可以读到他早年的一些重要代表作———《柳韦尔斯的少年时代》、《空中通道》、《阿佩莱斯线条》、《我的姐妹——生活》,《安全保护证》及《人和事》也有了新的译本。对于这样一位名气很大,但流传作品很少的作家,我建议不熟悉他的读者放弃时间顺序,将中译本倒过来读,先读他的自传性散文,尤其是《安全保护证》,了解作者的生活经历和环境,否则很多读者会在看似繁复晦涩的文字面前望而却步,因为真正能够理解和欣赏他的作品特别是诗歌的人,无论是在俄罗斯,还是在西方,都只是少数文化素质很高的精神贵族。

在《安全保护证》的开篇,作者以在火车站接托尔斯泰的夫人去听交响音乐会的场景作为起始,一个小小的插曲揭开了他不凡的成长过程。帕斯捷尔纳克的父亲是一位画家兼教师,一直为托尔斯泰的作品画插图,由于父亲职业和社交圈子的缘故,作者是在当时俄罗斯著名作家、诗人、音乐家围绕的环境中长大,一长串的名人名单让人惊叹。这种“往来无白丁”的生活使得他在求学过程中深受影响。音乐家斯克里亚宾把他带上了六年的音乐之路,德语诗人里尔克影响了他一生的诗歌创作,文艺学家杜雷林最终把他从哲学和音乐的世界引入文学殿堂……只有充分了解这些,才有可能了解为什么他的作品充满了大量细腻、玄妙的描写,让人眼花缭乱,为什么有这么多丰富的联想和迷宫般的比喻,让你觉得难以琢磨,为什么他的文字极富韵律和哲理,需要反复理解。只有对他的艺术风格来源有了一定的把握,你才不会为在复杂的描写中去寻找细微的情节而感到苦恼。

即使是这样,我个人认为,帕斯捷尔纳克作品对一般读者而言还是难度不小,特别是今天这种习惯在文字中迅速获取信息的阅读方式下,他的那种优雅而缓慢的推进,耐心而细致的描绘可能让很多人都会按捺不住。比如在极具讽刺意味的《阿佩莱斯线条》中,景致和心理的铺张把紧张的矛盾冲突淹没得无影无踪,如果没有慢慢咀嚼的功力,可能连故事都没法弄清楚。帕斯捷尔纳克的作品是非常精致的,需要我们放弃那种急功近利的心态,正如《阿佩莱斯线条》的题目。他的作品就像希腊画家阿佩莱斯画出的完美线条一样,等待着一种完美的发现和诠释,在中国这才刚刚开始。

|