|

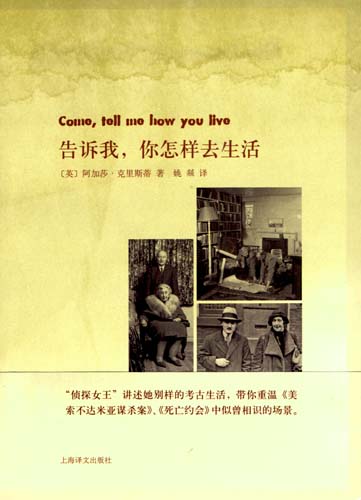

读著名的英国侦探小说家阿加莎·克里斯蒂写的考古生活随笔集《告诉我,你怎样去生活》( 姚燚译,上海译文出版社,2010年4月),开始以为真的像作家所说,这是“一杯淡啤酒……写的全是日常琐事”,掩卷之后却发现这杯啤酒并不淡,日常琐事中蕴涵着侦探小说家对生活的敏锐观察和精确的内心剖析。1934年,阿加莎再次结婚,成为比她年青十几岁的考古学家的妻子。随后在整个三十年代,她陪伴着丈夫在中东地区考古,本书就是关于这段考古生活的回忆性随笔。她在二战前开始动笔,直到战后才完成,由此我觉得她在书中对那段生活的回忆未始不会因为战争带来的影响而被无意识地美化;但是另外一个真实的因素也值得注意:这段生活的确使她的目光更多地从对阴谋和骗局的构想中移射到群山上的野花朵、异域的风土人情,使她的心灵更多的沉浸在“爱的劳作”与欣赏中——作者在结尾说,“那样的生活何其幸福”。这时,读者应该思考本书书名的深刻含义了。我们可以而且应该问每一个公民:在祖国的大地上,你怎样去生活?我们也可以而且应该问自己:我能够怎样去生活?就在此时,我刚收到一些朋友的邮件,我看到一些共和国男女公民的生活,尤其是看到一些身为人妻人母的女公民的生活,真的令人感到哀伤。如果让她们看阿加莎的这本书,可能她们首先会被书名感动,甚至可能会泪流满面。现在的问题是,很多人不想了解、不愿意讨论或者是不敢对别人说出“告诉我,你怎样去生活”这句话,因而就在身边的现实生活对很多人来说事实上会比考古的对象更遥远、更陌生。实际上,不了解别人怎么去生活,我们自己应该怎么去生活的问题永远无法真正解决。 读著名的英国侦探小说家阿加莎·克里斯蒂写的考古生活随笔集《告诉我,你怎样去生活》( 姚燚译,上海译文出版社,2010年4月),开始以为真的像作家所说,这是“一杯淡啤酒……写的全是日常琐事”,掩卷之后却发现这杯啤酒并不淡,日常琐事中蕴涵着侦探小说家对生活的敏锐观察和精确的内心剖析。1934年,阿加莎再次结婚,成为比她年青十几岁的考古学家的妻子。随后在整个三十年代,她陪伴着丈夫在中东地区考古,本书就是关于这段考古生活的回忆性随笔。她在二战前开始动笔,直到战后才完成,由此我觉得她在书中对那段生活的回忆未始不会因为战争带来的影响而被无意识地美化;但是另外一个真实的因素也值得注意:这段生活的确使她的目光更多地从对阴谋和骗局的构想中移射到群山上的野花朵、异域的风土人情,使她的心灵更多的沉浸在“爱的劳作”与欣赏中——作者在结尾说,“那样的生活何其幸福”。这时,读者应该思考本书书名的深刻含义了。我们可以而且应该问每一个公民:在祖国的大地上,你怎样去生活?我们也可以而且应该问自己:我能够怎样去生活?就在此时,我刚收到一些朋友的邮件,我看到一些共和国男女公民的生活,尤其是看到一些身为人妻人母的女公民的生活,真的令人感到哀伤。如果让她们看阿加莎的这本书,可能她们首先会被书名感动,甚至可能会泪流满面。现在的问题是,很多人不想了解、不愿意讨论或者是不敢对别人说出“告诉我,你怎样去生活”这句话,因而就在身边的现实生活对很多人来说事实上会比考古的对象更遥远、更陌生。实际上,不了解别人怎么去生活,我们自己应该怎么去生活的问题永远无法真正解决。

在我看来,开篇的卷首诗《墟丘上的对话(仿刘易斯·卡罗尔原作)》很值得推荐给刚进入大学考古系的新生;它令我想起当年考大学的时候我报的第一志愿就是考古学系,那种朦胧的向往在这里竟然如此贴切、自然地流淌了出来:“我在寻找史前/ 那古老的陶罐。/ 我会用各种各样的方法/ 将它们一一评估。/ 我会(像你一样)动笔书写,/ 内容更加博大精深,/ 能证明同行的错误!”;“五千年前,/ 是我所寻的最佳时期。/ 当你学会了蔑视‘公元后’这个概念,/ 你就掌握了考古的秘诀。/ 你就能和我一起挖掘,我们一起勇往直前。”这是学术的考古学;“我寻找古人的器物,/ 无论他们身处何处。/ 我为古物拍照、分类,/ 将它们打包运回祖国。/ 我不用它们换取黄金,/ (当然,更别说铜钱了!)/ 而是将它们摆上博物馆的展架,这样做才算公正、合理。”这是理想主义的考古学,当然,在这里的“祖国”必定会引起民族主义者的不满;然后更重要的是,“有时我能挖到护身符,/ 还有淫靡的小雕像。/ 史前时期,/ 人们就是那么粗放!/ 我们正是以此获取快乐,/ 而不是靠它发家致富。/ 考古学家活得最长,/ 个个身强力壮。”这是生活的考古学,或者毋宁说是考古学的生活,它让我们感到了羡慕。然而,女侦探小说家对此的回应会更令我们感到羡慕:她除了追问“告诉我,你怎样生活?”,而且把目光牢牢地盯在了他的身上:“他的目光那样温和,他的话语那样舒缓,/ 他的思想徘徊在久远的从前,/ 他的衣袋满载着陶瓷碎片。/ 他的嗓音低沉,谈吐博学,/ 他用词生僻,连我也一知半解。/ 他的双眸神采熠熠,/ 目光在古老的土地上搜寻。/ 他确信那里有我应该知晓的事情,/ 我该随着他一起,去往那墟丘探寻!”这个“他”应该是所有考古学系新生的楷模啊!

|