|

吴鲁芹是谁?搁在去年问我,我也只有摊手耸肩的份儿。 吴鲁芹是谁?搁在去年问我,我也只有摊手耸肩的份儿。

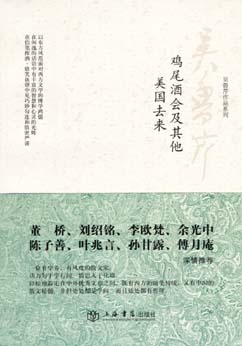

知道他,源于年初上海书店出版社挖掘出的他的系列散文。这套散文,计有《鸡尾酒会及其他·美国去来》、《师友·文章》、《瞎三话四集》、《英美十六家》、《文人相重·台北一月和》、《暮云集》、《余年集》七种。每种的封面内折上,都有这样的介绍:“吴鲁芹(1918—1983),字鸿藻,散文作家,英美文学教授。上海市人。毕业于武汉大学外文系,先后任教于武汉大学、台湾师范学院、淡江英专(今淡江大学)、台湾大学等,策划英译中国文艺作品。1956年与友人创办《文学杂志》。1962年赴美,任教于密苏里大学等……”

介绍里的文字,稍嫌冷静,远不如毛尖推介吴鲁芹的那篇《好几个二十年修来的瞎话》里的那几句话,来得热火:“现在说起吴鲁芹,先说他是林语堂的传人,文章媲美梁实秋;具体点,夏济安的朋友叶君健的同学,因老婆绯闻出了名的陈西滢的学生;再接再厉,余光中、林清玄、痖弦这些人头马都是‘吴鲁芹散文奖’的得主,嘿嘿。” 这几句,热火之外,还八卦了吴鲁芹的前承后续、往来交游、文字成就。

不知道吴鲁芹的文字合不合自己的胃口,先买的是他这个系列里的《文人相重·台北一月和》,试看看。翻读的中间,时而会心一笑,时而拍案叫绝,时而唏嘘不已。书没翻完,我就急吼吼地跑到书店,把其余六种都给抱了回来。工作之余,一本一本慢翻,很享受。

吴鲁芹文字,依我看,至少有这么几个好。

首先,在平实。吴先生的文字,这里,一句幽默的话,叫你笑笑;那里,一句独到的见解,叫人点头。是这里那里,不是到处。吴鲁芹,跟董桥、迈克有别。董桥、迈克,只要不是一股脑地彻夜读啊读,隔三差五,读上一篇,很惊艳,仿佛逢年过节时偶见烟花。不过,要是连着读上几篇,却很累人。他们的字,句句精磨细打,以求繁复、华丽、奇崛。你读的时候,要一句一句拆开,敲碎,细嚼,就这样,还不一定咂摸不出究竟是啥味儿。

以前,看阿城在《威尼斯日记》里说:“好文章不必好句子连着好句子一路下去,要有傻句子笨句子似乎不通的句子,之后而来的好句子才似乎是不费力气就好得不得了。人世亦如此,无时无刻不聪明会叫人厌烦。” “威尼斯像‘赋’,铺陈雕琢,满满荡荡的一篇文章。华丽亦可以是一种压迫。”(见1992年5月5日那则)阿城,毕竟是个通透的人,三两句,就说白了我心里隐约有、但总讲不清的东西。引阿城的话,不是说董桥、迈克不好,只是说我感受到的吴鲁芹:读他,不必承受一个连着一个绵密华丽的句子给大脑运转带来的压迫,舒坦。

其次,在幽默。好友夏志清为吴先生那本《师友·文章》写的《序》中的几句,点明了幽默之于吴鲁芹的功用:“‘幽默’是一个非革命家对一切繁文缛礼,一切虚伪、野蛮、不合理的现象的一种消极抵抗。他自知是个‘小人物’,没有能力改革社会搞革命,他也更知道有些人类的恶习——如好出风头,好摆架子,拍上欺下——任何革命也革不掉的,只好一笑置之——自己心里轻松一下,他的听众和读者也可以从他幽默的观察里,得到一种安慰,一种‘会心的微笑’。”

《台北一月和》八月十日那则日记里,吴先生记了有雅舍主人在场的那顿饭局开始前排座序的情形。若干年前,武大校友聚会,全桌仅他一人为非湖北人,他说自己乃湖北之POW(prisoner of war之缩写,“战俘”的意思。笔者注)——湖北之战俘也。老校长王雪艇接了一句:“君乃楚囚也。”后来,感念老校长的妙译,又兼夫人是湖北人,他一直以“楚囚”自称。吴先生的夫人,鄂人;雅舍主人之续弦夫人,亦鄂人。他之“囚龄”,三十有五;雅舍主人之“囚龄”,不足十岁。以“从容做楚囚”之先后,他坐首席,雅舍主人坐二席,免掉一场排座鏖战。这一系列散文里,这样把玩文字的幽默片段,时不时蹦出来,颇为解颐。就是那本貌似高文大典的《英美十六家》,亦不乏机趣。讲美国作家罗柏·潘·华伦(Robert Penn Warren)那篇里,吴先生采访这位作家恶的开头,想把他的履历“温习”一遍,并请他随时补充。华伦说可以这么做。不过,“更需要随时补充的是木柴”,华伦不时拨拨炉火的当儿,插话说,“这牛棚的隔离设备不够好,暖气溜走了一部分,因此壁炉的火很重要。” 华伦从补充履历中遗漏的部分,跳到补充取暖用的木柴,横生机趣。

最后,并非最不重要,在不同风格文字的交错布排。学写作文的时候,老师教导,选词,要注意词语风格的一致,不要让焦大的嘴里,喷出林黛玉的气息。这种戒律,用来训练初学者,可能有用。到了老杆子那里,就未必都如此了。吴鲁芹,就是这样一个例外。

|