|

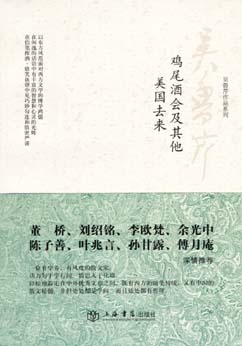

第一次拜读吴鲁芹先生,是在根本不知道作者为何人的情况下。几年之后才知道,那时,已经有了吴鲁芹散文奖好多年,可见吴先生的散文成就之高及其在文学界的地位。我真是孤陋寡闻得可怜。 第一次拜读吴鲁芹先生,是在根本不知道作者为何人的情况下。几年之后才知道,那时,已经有了吴鲁芹散文奖好多年,可见吴先生的散文成就之高及其在文学界的地位。我真是孤陋寡闻得可怜。

记得当年,李韧老师将一册墨绿色的吴鲁芹散文交我手中,嘱我好好学习,同时,也布置了作业。那些年,李老师尚有余裕教授学生,得空即寻出一本、两本我闻所未闻的书籍,教我阅读。我因此不仅增加诸多学识修养,也因此有了进步。话说回头,那篇吴鲁芹先生读后感的作业交没交出来,如今已记不清了,只记得学习后的体会。将近二十年前吧,读到这样类型的散文与叙事,对于从背诵“老三篇”开蒙、生活方式正面临急剧改变的一代而言,无异于文学世界甚而人生世界打开了另一扇窗——不是醍醐贯顶那般的震撼,而是新奇、认同,以及随之而来的温泉泡澡那样的沉溺。

诗言志,文载道。无论是从“老三篇”发蒙还是从“唐诗三百首”发蒙,中国文学的传统中,虽然一直不乏文人的小情小趣,但吴先生这样的散文,无论细节还是方式,都应该是五四之后的新酉,夸张一点,将之比作舶来品也不算太过。

所谓舶来品,是指这些散文,有着西洋文学尤其是英国散文深深的影子。它们往往从身边的日常生活入笔,洋洋洒洒,东征西引,用广博的识见、学问,铺陈出满纸妙语。冷眼向洋,幽默处世。通常,态度是随和的,用心却是讥俏的;细节是日常的普遍的,趣味却是小众的精英的。比如《小病小账》中,吴先生说:“据说西方有位诗人说过,小病是对灵魂的一种洗涤……此话确有至理。比起西方另一位名人所说的文艺批评是灵魂的探险家,前者有贴肤之亲,后者有隔世之感。因为眼前的事实,好些文艺批评新论,更像是向彼此灵魂告假之后的产品,不像与探险有何相干。”《我和书》中说:“我之不喜读摘要,一半也由于贪啬。一本好书,一如一位绝代美人,不能隔着席子看,更不能神龙见首不见尾,支离破碎,要别具慧眼的人才看得出其动人之处,在常人眼里总是不美的。”论《邻居》:“一个人不幸碰上个把坏邻居,其为害大者可以城门失火,殃及池鱼;小焉者通宵无眠,培养成神经衰落;至于其他不良影响之深远,更可从孟母三迁的故事中,略见端倪。但是有了好邻居,就受惠无穷,如曼德南在他的断片集中所说的,‘有了坏邻居,是单方面受罪;有了好邻居,那好处是互惠的。’此我之所以说邻居比环境卫生重要,实际上邻居是环境卫生的总和,日后做学问分工日细,追本穷源的精神愈彻底,优生学者不仅考究家系,一定还要旁征博引,注意到师承、交游与邻居,而且‘将相无种’这恼人的题目,只要轻而易举地加上‘必有善邻’的注脚,也就可以算有了部分的答案。”

欣赏这样的散文,有时候你会觉得,由头是无所谓的,结论也是无足轻重的,聪明机智幽默之道才是一切。几乎可以套用一句“满纸荒唐言,一把辛酸泪”了,而其中的深意,明者自明,晦者自晦,作者并不屑于大小通吃、迷倒众生。或许正是这样的立场和见识,早在三十多年前,晚年的吴鲁芹先生就曾对采访他的记者感慨:散文式微了,散文时代将要终结。

散文作为一种与诗、剧和小说对应的文体,大概永远不会消失;只是,随着通俗文化成为主流,从前的精英趣味肯定日渐知音寥落。真是“妙质不为平世得,微言惟有故人知。”

吴先生早年毕业于武汉大学外文系,专业英语。说吴先生的散文是英国散文的汉语版,也许并不确切;但,如果忽略吴先生作为一个中国知识分子的事实,却更荒唐。吴先生的鸡尾酒,基本上,也是用中国文化作的基酒,只不过在酒杯口别了一朵洋文Logo。

原谅我不可能有吴先生那样深厚学识孕育出来的如珠妙语,无法描绘出吴先生散文的精彩。我只是,越来越来觉得,读吴先生的散文,是越有知识越有阅历越觉快活的一件事。就是说,它可以是评判一个读者究竟有多少内涵与分量的标准。

|