|

数年前,有人说:“你一定要读董桥。”而今人说:“你一定要读吴鲁芹。”推荐者有夏志清、刘绍铭和董桥等。 数年前,有人说:“你一定要读董桥。”而今人说:“你一定要读吴鲁芹。”推荐者有夏志清、刘绍铭和董桥等。

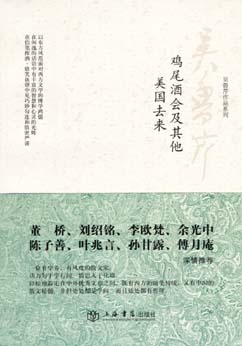

《鸡尾酒会及其他·美国去来》是上海书店出版社推出的《吴鲁芹作品系列》七种之一,作者以东方风范面对西方文学的博学鸿儒,在闲逸中有丰富的智慧和心灵的光辉。他的散文是字斟句酌的艺术品,是喧嚣都市人的心灵抚慰,跨越几十年后来读仍兴味盎然。

我常常希望自己是爱书成癖的人,或者,等而下之,是爱钱成癖的人。能两者都是当然更好——那就雅俗共赏了。

我们似乎对爱书的人一向另眼看待。《晋书·皇甫谧传》说:“谧耽玩典籍,忘寝与食,时人谓之书淫。”如果他不幸耽玩的是别种东西,不是书,那就是罪恶了。而且通常淫字与别的字连在一起,总是坏事居多;唯独和典籍攀上关系,就可以入传,垂诸永久,几乎可以同近世的名誉学位媲美了。

可是爱书也要几分天赋,废寝忘食,不同于政治舞台上人物的疾病,是装不了假的。像《梁书·刘峻传》所载,这位耽玩典籍的书痴,不仅没有红袖衣香伴读的福气,连烛光都没有,于是“常燎麻炬,从夕达旦”。这种人如果不是对书有癖好,必定是精神上有异状了。此类痴情,不能像早起、守时等等习惯,可以从培养得来,多少是天生的。

这种天赋,我不幸没有;对我的妻小而言,是幸而没有。虽然我不能故作违心之论,说书与我无缘;但我之爱书,是若即若离,还不到成癖、如痴的程度。因此对西方书痴“面包可少而书不可少”的崇高境界,以及《北史·李谧传》上“丈夫拥书万卷,何假南面百城”那份不可一世的英雄气概,甚少起感情上的共鸣。说老实话,我手边的钱,若仅够糊口,一定先买大饼,次及典籍。我生来大约就缺少诗人的气质,起早通常是为了赶路,不是为了看花。虽然也喜欢坐在院子里看月亮,到该睡的时候,还是蒙头大睡,并不舍不得室外的清光;总而言之,是个俗人。将近二十岁的时候,照说是诗人气质占上风的年纪,但是记得——已经是二十年了——有一次,在一本《牛津诗选》与一个月的伙食二者不可兼得的局面之下,我还是毫不犹豫先缴清了伙食钱。那时通货已经微微膨胀,等到我行有余力,可以买书,书又水涨船高,高攀不上了。约莫有两年时间,那部《牛津诗选》成为我生活中一个小小的讽刺。青年人原多幻想,可望而不可即的东西,往往是很多的;但就我而言,在那时,诸多可望而不可即的事物中,没有比那部诗选更具体,更咄咄逼人的了。

后来有一天,我手边的通货居然迎头赶上那部书的价钱了,那时可惜还没有克难成果这一类名词,否则我一定要掠美了。一个穷学生,偶然能阔气一下,是件大事,个中滋味,说来局外人是甚难置信的。它与暴发户很生硬的豪华不同,与浪子挥金如土也不同。它缺少这两种人有恃无恐的心理状态。自己既知道这种快乐是不会常有的,盛筵难再,就不免希望三五分钟即可银货两讫的交易,能拖得长久一点。寒士偶有余力能买本把心爱的书,那层兴奋与狂喜,大约没有比英国散文大家兰姆(Charles Lamb)写得更传神的了。他在《古瓷》(Old China)一文中,藉乃姊的口气,叙述买回波芒与富莱乔(Beaument and Fletcher)的集子之前,两个人瞧着那本书,差不多瞧了几个星期才下决心去买,买回来时,时已深夜,但是兰姆怎么也不忍让脱散的书页挨到天明,于是乃姊只好用糨糊赶忙去修补。接着,他仍藉乃姊的口吻问道:“做个穷人难道没有快乐么?”

这种快乐,到了买书能随心所欲,就不存在了;同时买书能随心所欲,就难免失之于贪,失之于滥,摆设的意义重于浏览,往往甚少终卷的余裕了。世上甚多藏书甚富之人,严格说来,只是收藏家,寝馈其间的反是书蠹;倒是分工合作,各得其所。我平时十分同意西班牙人的一句谚语,那就是:“好书好友,为数不必过多。”人生知己,不过三五人而已;若为数三五百,那一定是有共同信仰的同志或教友了。好书能有上百数十本,已颇不寒伧,至少这数目,我还只有心向往之的份。我日常甚少买书,买了就想能终卷,班乃特(Arnold Bennett)说得好:“一本好书之是否为好书,以及你配不配称它做好书,要看你是否已读完它。”

|