|

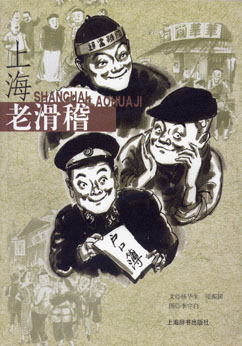

古希腊哲人曾坚持人生的最高目的在看而不在演,书中杨华生是以看戏人的身份来写过去杨华生这个演戏人,再现的是旧上海的市井风情。青年画家李守白配以55幅水墨漫画,使这叙述中的市井万象栩栩如生。 古希腊哲人曾坚持人生的最高目的在看而不在演,书中杨华生是以看戏人的身份来写过去杨华生这个演戏人,再现的是旧上海的市井风情。青年画家李守白配以55幅水墨漫画,使这叙述中的市井万象栩栩如生。

跟着“老腔”开口唱

听我母亲说,1918年8月18日我诞生在上海老垃圾桥堍(即苏州河上浙江路桥处)一户工人的家里。父亲全部的希望在于我能健康成长,故为我取名杨宝康。宝康排行第四,上面有两个姐姐一个哥哥,我以排行老四的地位获得了“杨四郎”的美称。

我的父亲原是浙江绍兴乡下的农民,他放弃了在一家酱园的工作跑到上海,在英国人开的“怡和蛋厂”上班挣钱。日子过得紧巴巴。我最初的感觉是家里没有钱。没有钱买好吃的,没有钱上学,没有钱向江湖艺人买戏文。我看货郎担,听卖唱,惊奇于小贩的吆喝,痴迷于南腔北调、流浪艺人的小调。

我的表舅在老共舞台做“办戏单”的工作,自称是“接业”,外界人称这种办戏单的人叫案目,实质上是推销票子,弄点钞票,算是剧场票房间的人,他没有固定的工资,靠推销票子得到一点小费。我的这一个表舅已经做了几年案目,认得不少有钱有势有头有脸的人,也有了基本固定的顾客,票子出手,小费进账,所以日子过得比较阔绰。他带我进大世界三楼看戏是小菜一碟。我的艺术细胞从此被不断激活,我也觉得看戏演戏是很有趣的事。

常言道,外行看热闹,内行看门道。我是属于喜欢看戏的小戏迷,专门想发现门道,角儿的一招一式自己也想模仿模仿。自从搬家到延安中路大沽路,在马立斯小菜场旁边,离大世界不远,所以经常到大世界去看京剧。

有时候在一品香饭店门口,有时候在爵禄饭店檐下,总是有个老艺人,清贫寒酸,天天在那里等待为寂寞者歌唱,大家叫他“老腔”。他拉开嗓门只唱一句,算是兜揽生意。他唱的是《甘露寺》中乔玄的那段“劝千岁”,就唱一句,唱腔宽广、沉稳。就这么苍劲洪亮的一句,过往行人情不自禁地驻足,投以赞叹的目光。我是这里的常客,围住他,向他学唱那么一句。

我家的周围是个特殊的环境,那里整天弦歌不绝于耳,那些二三流的京剧演员天天吊嗓子、练功夫,咿咿呀呀、啊啊唉唉唱不停。我的左邻右舍几乎都是吃京戏饭的,我对时兴的国剧唱段可谓耳濡目染。

弄堂里的老少档

我的哥哥有个朋友叫缪庆,大家叫他缪先生,和我住在同一条弄堂里,他是一家洋行的职员,是位京剧票友,大花脸唱得好。他仿照赵希希、丁怪怪,对滑稽的爱好不亚于京剧。缪先生不认识滑稽演员,所以一直没有搭档。经过我哥哥的介绍,12岁那年,我成为缪先生的搭档。于是两人搭档,到弄堂里、到学校里演出。他首先发现了我的特长,说我唱京戏有板有眼有京味,于是大加赞赏。他出钱买票带我到上海各大游乐场所看滑稽演出,有时还进入十岁以下免票的游乐场看戏,我们去得最多的地方是大世界游乐场。

我有机会目睹王无能、江笑笑、刘春山的独脚戏。《南腔北调》中的“江南大鼓”有段戏文“中华民国到今朝,伟人出了勿勿少。要说天下无难事,什么事情只要面皮老”。像这种戏文容易强记,模仿也不难。至于像《吃看加官》一类依靠误读变化出笑料的戏,我自称头脑灵活,记住几个要点就能模仿。“中华民国”读成“中华民哭”,然后进行解释:“有钱的人大热天冰淇淋吃吃,跳舞厅跑跑,姨太太揉揉,电风扇开开,还觉得热,装只冷气,再嫌热,日本一跑,到富士山避暑。农村里四面八方遭水灾,灾民哭声震天,没吃没穿,每天在哭泣中打发日脚(意日子),阿是(意是否)中华民哭?”这类戏我不仅学得快、而且还能自由发挥,增加笑料。如果是京剧唱段,情况就大不一样。看完京戏,缪先生帮我回忆戏文唱腔,有时还发挥留声机的作用,一遍又一遍地学习滑稽京戏。

有一次,我穿上女装,忸怩作态,扮演黄慧如。化妆后先讲,后用小喉咙唱,有滑稽特色。缪先生演包公,唱二黄原板,大喉咙,模仿赵希希唱腔,效果好,观众拍手大笑。这个戏讲的是佣人陆根荣和他的东家小姐黄慧如发生恋情,遭到黄慧如父母反对,结果是两人私奔,逃到陆根荣的家乡苏州,过起了田园生活,黄慧如产后死亡。这个戏是由丁怪怪和陆奇奇编写的,名称叫《包公阴审黄慧如》,是借了京剧《探阴山》的结构,将现实生活中的主仆恋故事搬上舞台。丁怪怪演黄慧如是丑角扮相,大嗓子。丁怪怪瘦长得要命,陆奇奇胖而矮,相映成趣,观众一见忍俊不禁。再说,我演黄慧如时,用京剧旦角嗓子唱,加上和缪先生年龄差距大,也是相映成趣,赢得非同凡响的效果。我在成就感中信心更足,只想为弄堂里的老百姓演戏,于是一老一少成为弄堂里的业余艺术家。

|