|

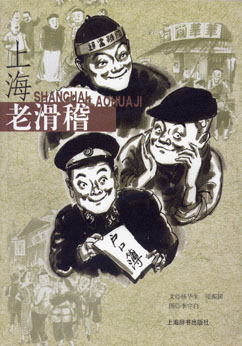

早就听说杨华生先生要写一本类似回忆录的书。现在,在李守白、张振国二位先生的协助下,终于写出来了,而且图文并茂,很是精彩。书名叫《上海老滑稽》,我认为有两层含义,既写了滑稽这个剧种的老,也写了演滑稽人的老,二老相互辉映,饱含了因受时势兴替、世事沧桑的影响而情不自禁溢出的笑声泪痕,使人读了,在掩卷长叹的同时,有着咀嚼不尽的醇醇余味。 早就听说杨华生先生要写一本类似回忆录的书。现在,在李守白、张振国二位先生的协助下,终于写出来了,而且图文并茂,很是精彩。书名叫《上海老滑稽》,我认为有两层含义,既写了滑稽这个剧种的老,也写了演滑稽人的老,二老相互辉映,饱含了因受时势兴替、世事沧桑的影响而情不自禁溢出的笑声泪痕,使人读了,在掩卷长叹的同时,有着咀嚼不尽的醇醇余味。

这本书还有个特点,是杨华生以第一人称的身份来写自己。或者说,杨华生如今是以今日之眼光来写过去杨华生这个演戏人。用哲学的话语来说,实在是他思想境界上的一次“突变”,一次“飞跃”。人生进入了这一步,谈何容易,是用时间、命运、生活的代价换取来的。以他对人生的感悟,对过去的好多事情就可以看得更清楚些,更深刻些,视野也更广阔些。舞台小天地,天地大舞台;人生如戏,戏如人生,这里的千丝万缕,你中有我,我中有你的微妙关系,岂止是一言难尽,即使写成了这本书,也只能稍稍多吐了点几十年的积悃。也许将来还可以再写本书,也许就只能烂在肚子里,沉默是金,不说出来比说出来更有探讨的价值。

我认识杨华生不敢说有多么早。如从1950年他们七块头牌(意为七位很有名的艺人)演《活菩萨》,我去跑新闻,常去天宫剧场的后台“串门”的时候开始,以迄于今,也算得上是半个多世纪的老交情了。我做记者从来就抱定一个宗旨,希望能与被采访的对象成为朋友,做到相互体谅、相互理解,不要只顾自己“捞新闻”、“抢新闻”而不顾人家的名声和信誉。我这人又天生的怕难为情,到了后台,多半是用好奇的眼光看着那些演员上上下下,进进出出,心中也常泛起疑问,却不大好意思问出口。正是这一副“生嫩”的样子,使人家感到还不讨厌。不相信你去问杨华生,他可能还记得我当时常常露出的“窘态”吧。

到了上世纪50年代中期,杨华生和他的搭档另组大公滑稽剧团,演出于嵩山大戏院,离我家只有两站路,我去“串门”的机会更多了,自以为和他们也越混越熟了。记得有一晚,电影女明星孙景璐女士忽然光临寒舍,她那时正在闵行上海汽轮机厂体验生活,厂党委想请个专业剧团去厂里演出,以丰富职工的文化生活。厂党委把这个任务交给了孙景璐,孙景璐就来找我。我想来想去,只有去求杨华生了,随即拉了孙景璐一道去“嵩山”后台。杨华生竟一口答应,约定日子,戏院停演,全团坐厂里派来的卡车一早前往闵行。我也随团前往。在演出前的下午,剧团还同厂里的职工举行了一场足球赛。那晚演出的剧目是《活捉》,反映抗美援朝志愿军俘虏敌军的,直到深夜,尽欢而散。

转眼又是上世纪60年代初,我刚从“反右”的风暴中翻滚过来,因情况特殊,又恢复做记者,属控制使用。我自觉无颜见江东父老,戏曲界的朋友能不接触就不接触。但去找杨华生似乎没有什么思想顾虑,他好像也没有用异样的眼光来看待我,交谈起来还是很亲切的。有一晚还约我到他武进路家中去谈,谈兴正浓时,就端出两盆小菜、一瓶黄酒,边吃边谈。

再后来便是大家都知道的史无前例的“文化大革命”带来的史无前例的劫难。我倒还好,因为是“死老虎”,没有什么油水可榨了。听说杨华生受的罪很骇人,甚至到了家破人亡的地步。这本书里杨华生有所提及,但没有太多的宣泄。为什么,我猜测杨华生的想法是那段日子再怎么痛苦难熬,过去的毕竟过去了,值得庆幸、值得珍视的是劫后余生的现在。在舞台上又重塑了一段辉煌之后,杨华生退休了,这是合乎自然规律的退休,但依然盛名不衰。至少在上海这块地方杨华生不管走到哪里,哪里都能激起一点轰动,甚至连“打的”不小心违反了交通规则,也能得到交通警察的谅解而高抬贵手放他过去。尤其是与宋小琴女士“第二次握手”,重组家庭,相濡以沫,达到了一种近于完美的和谐境界。作为朋友,真由衷地为他感到高兴。我们自然不迷信,但善有善报、恶有恶报的事在现实中你说有没有?我说有的。杨华生从来就是个好人。好人难免受折磨,但好人最终还会有出头之日,古往今来,例不胜举,杨华生就是相当有说服力的一例。

记得杨华生过80大寿的时候,我曾写过一篇小文表示祝贺,题曰《翻身》,意思是说杨华生从小到老,经历了三次“翻身”。一次是1949年迎接解放,他从一个被人看不起的戏子翻身成了为人民服务的文艺工作者。第二次,他在“文革”中被打倒在地,还“踏上一只脚”,“要他永世不得翻身”。偏偏“文革”结束,拨乱反正,他又翻过身来。第三个“翻身”,是指他有个孙子毕业于英国牛津大学,一个孙女在浙江大学毕业,家庭成员在文化上翻了身。唱戏的后代不一定非要唱戏,完全可以根据各人的志向和才干,在别的事业上谋发展。这比硬要制造一个“小杨华生”或“小小杨华生”更有意义,更符合当今社会的需要。

|