|

中国的影视传媒业让跨国传媒巨头爱恨交织,一方面是较为严格的政策管制束缚了他们的竞争空间,另一面政策管制又为中国未来的传媒市场留下了富有想象力的空间。 中国的影视传媒业让跨国传媒巨头爱恨交织,一方面是较为严格的政策管制束缚了他们的竞争空间,另一面政策管制又为中国未来的传媒市场留下了富有想象力的空间。

“不管你喜不喜欢,中国都终将胜过世界上的其它国家。当然,这需要时间和耐心。” 美国传媒大王默多克曾经对中国传媒业说过这样一句话。2005年前后,默多克旗下的新闻集团及其他外资传媒巨头明显加大了进军中国传媒业的火力。而事情的起因在于国家广电总局和商务部的红头文件:2004年11月28日以后,外资媒体公司可以入股国内广播电视节目制作经营企业,中方投资人持股不得少于51%(时政新闻和跟新闻有关的专题、专栏节目仍是外资媒体的禁区)。这个被认为“中国传媒持续开放”的信号,给了各方诸侯进入传媒行业的强烈欲望,而对一直觊觎中国影视传媒市场的境外资本而言,最为重要的是获得了游戏市场的合法身份。2005年,国内影视传媒企业不得不认真应对境外资本“进攻”所造成的种种压力。

|||F color=#0000C0 (谋划已久终得逞 其实,早在相关政策出台前,影视业的合资风暴就已经刮起。

2004年8月,央视风云传播有限公司与美国国家地理频道签署了战略合作协议。根据有关媒体报道,目前新闻集团下的名牌节目“国家地理频道”在中国内地投资的第一个电视节目制作合资公司正在紧锣密鼓地筹备中。其合作伙伴是中国的强势媒体中央电视台,该合资公司计划每年提供300小时的节目。随后,2004年11月,新闻集团又与团中央网络影视中心等几家单位共同组建了一家合资公司,负责青海卫视的广告经营。11月3日,另一跨国传媒巨头维亚康姆旗下的尼克儿童频道与上海文广合资成立儿童节目制作公司;11月25日,索尼影视与中国电影集团合资成立华索影视数字制作有限公司;2005年2月3日,香港上市公司友利控股有限公司(友利控股,0419.HK)宣布,以5.5亿港元代价换取保利华亿的五成股权,希望借此涉足中国影视制作和电视频道业务。

从时间上看,这些合资公司的“出生”日期几乎都早于国家广电总局规定的“11月28日”,虽然早先已经有一些国外资本通过各种方式涉足国内广播电视节目制作行业,但在不到半年的时间内资本向广播电视节目制作行业骤然集中确实使人惊讶。另外关于“产期”提前的原因,坊间流传的版本是:广电总局签发的《中外合资、合作广播电视节目制作经营企业管理暂行规定》(第44号令)实际上是被维亚康姆和上海文广的合作催生出来的。维亚康姆中国区首席代表李亦非对此说法也表示认同,“从2003年春节到2004年3月间,维亚康姆和上海文广长达一年时间的谈判,实际就是一个了解政策、探讨政策突破可能性的过程。东方尼克在电视节目内容制作方面的中外合资企业形式至少加速了广电总局相关法规的出台。”

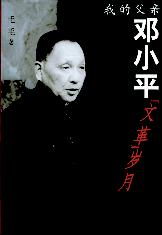

对于跨国媒体势力为何有如此大的能量,能在中国的传媒市场上参与游戏规则的制定,国内的传媒行业一直讳莫如深。据了解,跨国媒体势力所采取的策略主要有两种:一种是走上层路线,力争获得各级领导人的理解和支持。譬如各大传媒集团的负责人都争相访问北京,拜见中国最高领导人。默多克就是很明显的一个事例,不仅每年都来,而且还不止一次。2003年,他还到中央党校发表演讲。按照一位美国政界人士的评价:“默多克熟谙政治,和所到的每个国家管理者和政治家打交道,这是他赚钱的一种手段。”另一种手段是千方百计向中国“示好”。维亚康姆曾提出:“要想在中国立足,应该先替中国做些事情”。几乎所有传媒集团都采取过一些具体措施,甚至付出代价(政治和经济上的)来做一些对中国有利的事情。新闻集团在1993年收购STAR TV 后,默多克立即停止在该频道播出BBC的节目,因为BBC曾经播出过攻击中国人权的记录片。1994年到1995年间,默多克属下的哈珀—科林斯出版公司推出了邓榕的《我的父亲邓小平》英文版。1995年和1999年,新闻集团属下的伦敦《泰晤士报》先后两次赞助在大英博物馆举行的大型中国文物展。1998年新闻集团向中国受灾地区捐款100万美元。默多克还曾出资400多万美元,帮助创办了《人民日报》网络版。而维亚康姆在1999年9月赞助了在美国举行的《中国文化周》主题活动,董事长雷石东亲自担任《中国文化周》顾问委员会顾问。与此同时,维亚康母还在中国中央音乐学院设立了奖学金。2003年春节,维亚康母独家出资赞助中国广播民族乐团访美巡回演出,在当地引起轰动。

除了依靠强大的政府公关外,这些传媒巨头还采取了娱乐节目先行的市场进攻策略。这一方面是为了规避政治风险和政策风险,另一方面也比较容易被较多的人群所接受。

“我国的传媒业目前只是部分开放,频道经营权始终被国家牢牢掌握在手中,而没有播出渠道正是外商投资国内影视业最大的风险。”中国人民大学新闻学院媒介管理研究所所长宋健武表示,为了规避这个风险,外资影视公司只会与有频道经营权的国有传媒集团合作。

|