|

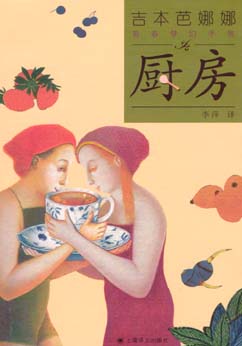

在写这三个短篇的时候,吉本芭娜娜还是标准的文学新人。事实上,《厨房》是吉本在二十三岁时的处女作,吉本凭借它获得了一系列日本文学奖项,并且从此开始了自己的文学生涯。或许正因为是新人的缘故,这三个故事里很少看得到写作技巧上的矫揉造作,有的只是少女真切的困惑和哀伤。 在写这三个短篇的时候,吉本芭娜娜还是标准的文学新人。事实上,《厨房》是吉本在二十三岁时的处女作,吉本凭借它获得了一系列日本文学奖项,并且从此开始了自己的文学生涯。或许正因为是新人的缘故,这三个故事里很少看得到写作技巧上的矫揉造作,有的只是少女真切的困惑和哀伤。

而这困惑和哀伤,来自死亡。散发着早熟的气味。在一个不该的年龄,过早地面对死亡的问题,于是有一种无绪的哀伤。但是显然,正因为在这样的年龄,即便面对死亡,在漫漫黑夜里,故事里的主人公也始终睁着眼睛,想尽一切办法把持住自己,不让自己坠落在无边的黑暗里。用吉本自己的说法是,她的兴趣不在死亡本身,而在如何走出这黑夜。

温暖的感情

小说的连环套里,感情从来都是不可或缺的一站。是归宿吗?是梦想吗?是尘埃里的花朵吗?吉本的回答是,可能是,也可能不是,既然不知道是不是,试一下也无妨,应该没有什么不好的。

这是一个出乎意料的回答。作为走出死亡黑夜的途径之一,吉本对于感情的手势,是温柔缱绻的,却犹豫着不很坚定。这三个短篇都缺乏对于感情的明确描绘,似乎印证了现代人对感情的犹疑和畏惧。美影接受雄一的邀请时,首先爱上的,是他家的厨房和沙发,而不是他。第一个晚上她躺在沙发里想:

一张床,一张可以使我短暂地忘记往事、忘记将要面对的未来的床。我所期待的也许仅此而已。身旁不要有人,那会加剧孤独。

美影期待的,并不首先是也不必然是爱情。但是她也不排除,“或许我会在某一天喜欢上他”,“说不定会像阴霾的天幕上偶然闪现的星星一样……会一点点爱上他。”

于是,当雄一也成了孤儿,仿佛突然间上帝又给了这对男女一次机会似的,在美影想确认自己和雄一之间感情的时候,喝醉酒的雄一对美影说:

“把沙发卖了,买张双人床吧。”他笑了,然后相当坦率地说,“连我自己,也弄不明白。”

雄一很快退缩了,弄不明白是否应该把美影卷进来,是否应该和她一起“待在死亡阴影的正中央”。美影清楚,“甚至连爱,也不能拯救一切。”

爱情只是生活的一部分,和厨房、沙发一样,或许是个能够托得住沉沦的依靠,可谁知道呢?把沙发卖掉,不见得是明智的举动。看到这里,令人不觉有点悲伤。正因为知道是从一个二十几岁的女孩子嘴里说出来的,才更加悲伤。

幸亏这个故事是有转机的,在美影明白了雄一的感情以后──还是通过旁观者的确认,她明白过来,“我们俩的心,在被死亡围困的暗黑中,正沿着一个缓缓的弯路,紧紧相依,彼此扶持着前行。然而,一旦绕过坡去,就会各奔东西。如果错过现在的话,我们两人将永远只是朋友。”于是,她做出了有点疯狂的举动,深夜打了车造访雄一住的旅馆,而且是翻墙过去的,在雄一那里停留了二十分钟,给他带去了猪排盖浇饭,看着他吃,确信他也许有了温暖的感情就不会再逃避。

令人欣慰的是,如果说面对死亡和孤独,吉本的首选并非爱情,可是和众多走出漫漫黑夜的可能性一样,爱情并非是条死胡同。吉本后来的小说里也同样表明了这个看法。小说里的男男女女,身陷爱情的时候都是平平常常的饮食男女,有平常人的畏惧,平常人的忧虑,平常人的争吵,也有平常人的温暖。即便在《月影》这篇看上去感情色彩很重的小说里,“我”和阿等的爱情,在吉本的笔下,也只是被描写成“叮铃铃叮铃铃一串微弱却清脆的铃声”。爱情是细节堆就的,没有大事件。要到已经死生契阔的回忆中,才发现恋人的怀抱多么温暖,才发现原先的争吵、花心、爱与欲之间的抉择和年幼无知的伤害也并不破坏爱情的完美。

碑,不是绝对和惟一的。这应该早就是现代人的彻悟。在爱情的参照里,人看见的只能是自身的脆弱、无助与无能为力,爱情的光芒越是强烈,看到的这一切就越是清楚。没有将这份无能为力太多地放置在爱情的参照下,也许这是宿命的、敏感的吉本的善良吧。吉本不想探讨爱情,因而吉本笔下的爱情也不是造成孤独和黑暗的原因──像在很多爱情小说里那样,因而这里的爱,总是和具体的物质贴在一起,既不浪漫得可笑,也没有幻灭到叫人只想沦丧的地步。有的只是在冬天的夜晚里(似乎这真的是吉本喜欢描绘的、日本的季节)切肤的温暖,就像从伊豆赶到I市的美影为雄一送去的猪排盖浇饭的温度;或是阿等挂在月票夹上的小铃铛所沾染的体温。

厨房、菠萝和水壶

三个短篇里的人物,除了《月影》里的浦罗外,几乎都是受到生老病死、七情六欲折磨的平常人。而对于吉本来说,平常人的共性就在于寄托在具体而微的物质上的喜怒哀乐。

所以美影失去了所有亲人后,惟有在厨房里才睡得着。日本人对于生活接近苛刻的要求,在某种程度上原来是为了有兜得住心的东西:

|