|

二十年来,国内人才成就了深圳,大学生激活了深圳,如今,“海归”经济能“振兴”深圳吗?-- 二十年来,国内人才成就了深圳,大学生激活了深圳,如今,“海归”经济能“振兴”深圳吗?--

深圳是一座因“速度”而著名的新兴城市。曾几何时,“深圳速度”即使在世界城市发展史上亦属奇迹。

但是进入新世纪,深圳的各项经济发展指标明显增幅趋缓,其中两项重要的指标更让深圳人揪心:一是加工贸易出口额,相邻小小的地级市东莞直逼副省级计划单列的深圳,“小弟不让大哥”;二是GDP总量,去年深圳虽然增幅近15%,达到了2200多亿元人民币,但是在落后五年后,紧追不舍的苏州的GDP再度超过了深圳,“追兵超过了标兵”。

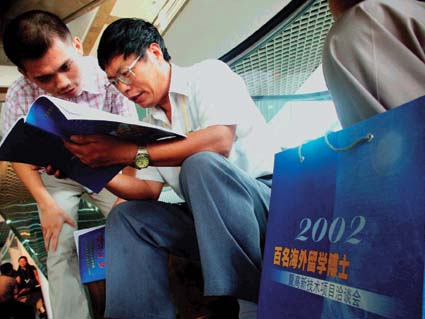

2002年,在争论与争议、彷徨和不安中,深圳人又因两组重要数字的“高速度”而兴奋,甚而有些踌躇满志:一组是跟货物有关的数字。全年港口集装箱吞吐量超760万标箱,较前年增长了240多万标箱,仅一年的增幅就相当于一个广州黄埔港或者一个天津港。另一组是与人才有关的数字。全年引进出国留学人员1075名,较前年的280人将近翻了两番,单年引进数量直逼执全国牛耳的大上海。

对于深圳2002年的“海归”热,有多种不同的解释。一种观点认为,“海归”选择深圳是一种趋势,好戏刚刚开始。有人认为,深圳尚难提供足够的需求,如同房地产热一样,“海归”热似有“虚热”迹象,要有挤泡沫的准备。也有人预测,“海归”经济有可能成为深圳经济的一种贡献率较高的亮点经济、特色经济。甚至有人大胆放言:“海归”经济将是挽救深圳的一根“救命稻草”。

无论怎么说,深圳“海归”热已是一个不争的事实。上至书记、市长,下至平民百姓,都已对海外人才的大批涌进感到欣慰,海内外的传媒也对此大费笔墨。笔者的判断则是,欲识深圳“海归”热,首先要认清四大看点。

年引进“海归”人才超千人 “井喷”现象为什么出现在2002年? 对于一年引进“海归”人才超千人,不少传媒使用了一个非常形象也非常煽情的字眼:井喷。这也是一个非常贴切的字眼。井喷是形容在地下深埋了几十亿年的石油的运动方式的,深圳引进“海归”的历史与此有些类似:从上世纪80年代建特区时就开始,“深埋”了近二十年,到近几年才在各种力量的“挖掘”下喷薄而出。

这引出了第一个看点:“井喷”现象为什么偏偏出现在2002年?

深圳官方对此有一个较概括的解释:五力聚合。这五力是:创业平台的原动力,政策措施的牵引力,特区文化的聚合力,政府服务的亲和力,外部环境的推动力。五种力量是一种框架描述,基本反映了事实。如创业平台的原动力,指的是一年一度的高交会和成长中的留学人员创业园,确实为留学人员创业提供了“起飞的跑道”;再如政策措施的牵引力,从2002年年初始,首先是推出了打造国际人才自由港的七大举措,尔后第三次赴美国加拿大招聘人才,年底时,又送了一个大红包,召开了留学生联席工作会议,出台了一系列针对留学生创业和就业困难的实质性的政策,并决定由有海外留学背景的专家型副市长刘应力主管留学生工作等等。

官方解释包含了多种信息。如果仔细解读可以发现,“政策牌”和“机遇牌”是最重要的两张王牌。

“政策牌”不仅仅指出台一些优惠政策,出台一些解困的办法,而是深圳引进人才的整体战略在转移。转移的策略是,从引进一般的人才向引进中高层人才转移,人才引进的主战场从国内向国外转移。在去年春夏之交举行的市委扩大会议上,深圳的“当家人”黄丽满专门提出要加大力度引进海外人才,并成为会议四大议题之一。这仿佛是一个信号,自此,深圳的海外人才战略明显加快加强。在随后的几个月中,深圳花费各种资源组成了历史上最大规模的海外人才招聘团,于幼军市长专门接受宣传片《归潮》的记者采访,在片中对海外学子和游子发出了诚挚的邀请。

大打“政策牌”的背后,反映了深圳的一种急切的心态:对内,不能在愈演愈烈的人才大战中处于下风;对外,不能错过一个战略性的海外引才周期。深圳面对的,是一个极具潜力的海外人才金矿。仅以美国为例,纽约有中国留学生5万多人,华盛顿也有5万多人,旧金山70万华人中,大陆和台湾的留学人员更多。据统计,全美国的中国留学人员,大约有40万!

从历史比较看,上世纪70年代,由于世界石油危机,引发美国等发达国家经济衰退,引发了一场人才回流潮,回流的方向主要是台湾和新加坡,直接推动了两地高科技的迅速起飞。本世纪初,随着网络经济泡沫的破灭,美国信息产业处于低谷,技术人员大批失业,正引发另一场人才回流潮。海外留学人员比较一致的观点是,这次回流的方向,主要将是中国大陆。这是一种具有规律性的现象:经济周期影响人才供求关系,最终决定人才流动方向。这是一种周期性的人才流动。

应对海外引才周期,深圳已抢占了一个有利的位置。一个重要的因素是,深圳的经济发展水平较高,人均GDP已超过5000美元。按照国际经验,GDP达到这样的水平,对于海外人才是一个难以抗拒的引力。有专家判断,随着“十五”期间深圳人均GDP达7000美元,将引发更大规模的“海归”热。

|