|

母亲,这一身份仿佛是女人的天职,在传统的话语体系中,这是个光荣的身份,意味着爱与奉献,常被冠上“伟大”一词。在更多女性的声音能被听到的今天,我们逐渐能够看到这份“伟大”背后的,沉甸甸的代价。《我不想成为伟大的母亲》一书,就以采访和报告的形式,向我们展现了新时代母亲的困局、观察和思考。

比如,一位与丈夫人生轨迹相似、职业能力相当的女性,生育后生活发生了巨大的变化,反观丈夫,她发现,“为什么他还是他,只有我不一样了呢?”

比如,孩子出生后,丈夫更投入于工作中“挣奶粉钱”,本是职场精英的妻子只能操持家务,妻子隐隐担心,假如“20年后,老公功成名就,小孩会觉得:我爸爸真牛,给了我很多资源很多钱,我妈妈照顾了我20年,就是烧烧饭之类的,这有什么呢”。

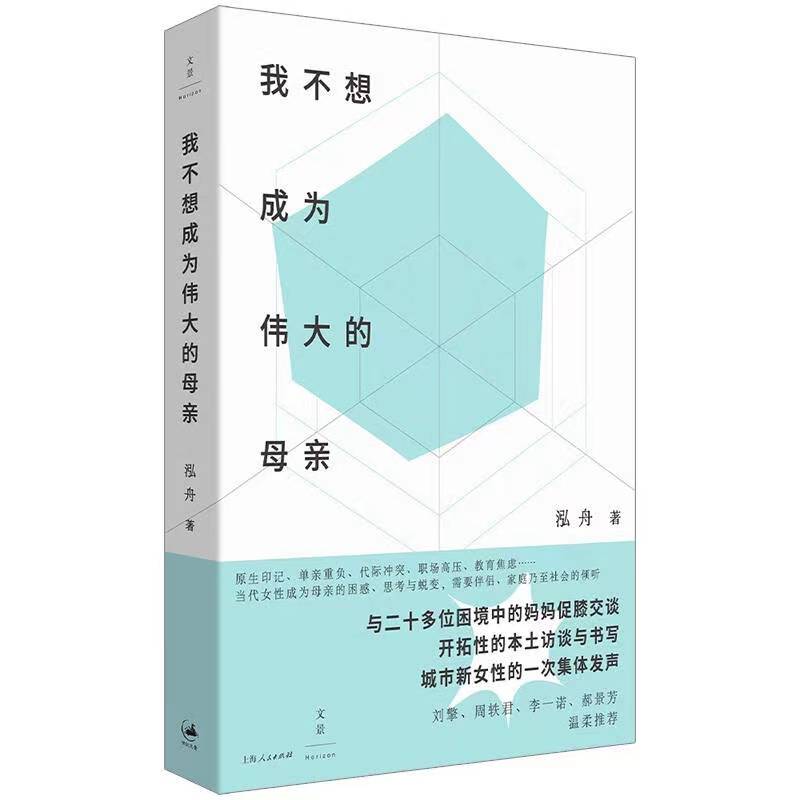

《我不想成为伟大的母亲》

泓舟 著

上海人民出版社

下文摘选自《我不想成为伟大的母亲》,小标题为另拟,篇幅所限内容有所删减。

困在“母亲”的身份里

女人即母亲。

对女性而言,这句话听起来像是不容置疑的召唤。放眼周遭,我们就能看到很多活生生的例证。大多数女性确实完成了怀孕、分娩的整个过程,而在成为母亲的那一天,很少人意识到,那是女性重新撰写人生故事的分界点。我们习惯于歌颂母亲的伟大,认定女性天然能够胜任母亲这一身份,是孩子们的主要照顾者、陪伴者,但是极少有人会在一个女性成为母亲之前,愿意坐下来,面对面,耐心地告诉她,今后要为之付出怎样的代价,生活重心将如何难以逆转地改变。

多年前,一位事业上颇有成就的女性朋友对我说,永远不要幻想平衡工作和家庭,那是不可能的。彼时,我还沉浸于初为人母的喜悦和兴奋中,尚存天真,认定自己可以安顿好生命中的每个角色,及其所赋予的多重责任。一年、两年、三年……做妈妈的时间越长,我越发觉个人的空间在一点点被压缩。这不仅关乎时间管理的问题,还有心与力的两难。我一直试图平衡一切,而生活却仿佛一个咧开了嘴的玩偶,有些恶作剧般地望着我大笑。

我发现很多女性和我一样,在潜意识里,用日夜履行的母职为自己筑起了一道又高又厚的围墙,把人生的可见性和可能性一分为二,却无所察觉。可见的是,年复一年,生活里一道又一道的困扰,将家庭生活以外的可能性拒之门外。当我们无法解决工作——家庭的矛盾时,只能把原本属于自己的空间再压缩一些;当我们被迫放弃曾经的梦想和部分的人生,我们便努力说服自己去接受,允许一切发生;当我们独自走入狭窄的小巷里,求助的声音长久不被听见,我们便选择沉默。

在很多人眼里,女性似乎天生不具备梳理自我、准确表达自我诉求的能力,难以做出理性的判断和选择。譬如在影视作品里,我们极少见到女性角色的大段独白,即使有女性主动讲述的部分,通常都被刻画为声泪俱下、歇斯底里的“非理性”场面,或是咬紧嘴唇、沉默不语、隐忍的无声画面,沦为剧情推进的背景板。

事实上,通过和访谈对象的深度交流,我发现很多女性富有内省和思辨的能力,不仅能看到自己此时此刻身处的位置,也愿意尝试从个体的母职经验出发,站在身边人,比如丈夫、公婆、孩子、上司、同事等等的角度去思考,从而去梳理、面对并尝试着走出困境,哪怕是“西西弗斯”式的循环往复,都始终不会放弃。她们在一段关系中、一个家庭中,经年累月反复表达自己的需求,即便有时候看起来是抱怨、是愤怒,像一个阈值很低的高压锅——事实上都在表明她们渴望被看见、被重视,以及得到尊重和有效的支持。

01

“分娩后的身体,像一栋被推倒重建的建筑”

琪琪31岁那年如愿成了一个小男孩的母亲。在她的规划里,30岁,是一个女性相对成熟的年纪,职业发展有了一定的基础,同时也有了一些积蓄可以抚养孩子,不论是在心理上还是经济上,都到了一个稳定、有富余的阶段—这和她的丈夫不谋而合,小孩的到来,是夫妻俩意料之中的欣喜。刚怀孕时,她就半开玩笑半敲警钟地和丈夫说:“你可别让我到时候‘丧偶式育儿’。”她记得当时得到了丈夫一个拍胸脯式的笃定回答:“我肯定全力以赴!”

怀孕期间,她关注了好几个儿科医生的社交媒体账号。奶粉、衣服、婴儿推车……每一项她都向身边已经做妈妈的朋友们请教经验,做了详细的功课,并在反复对比价格后,才从购物软件一一下单,或是去商场仔细挑选。由于丈夫那段时间工作忙碌,常常需要出差,她基本都是靠自己和母亲的协助,像一只将要冬眠的松鼠把松果一个接着一个搬回家一样,完成了所有婴儿用品的采买工作。

|