|

事实上,人类无法忍受过于单调的生活。1950 年至1960年间,不少研究人员做过心理学实验,将一个人放在没有任何外部刺激的环境中,看看他会发生什么样的变化。

1956 年,心理学家赫伦(W. Heron)在《科学美国人》杂志上公布了以下实验结果。他们付给大学生志愿者高昂的实验报酬后,让他们独自进入一间房间,躺在床上。房间是隔音的,这些大学生需要佩戴打高尔夫球时戴的那种半透明眼镜,套着手套和袖套,枕在橡胶枕头上。

实验对象们在“安静的环境中躺着”,几个小时后就变得烦躁不安,再之后会出现幻觉或者幻听,自言自语、吹口哨。研究者认为,这是因为他们处于没有刺激的环境下,想人为制造刺激。

赫伦基于实验结果,提出了“无聊的病理”这一概念。但由于他们的实验可能对实验对象造成影响,危险性很高,所以现在被禁止了。

即便如此,通过当年的一系列实验,我们不难看出,想要维持正常心理状态、认知机能,刺激是必须的。人们会试图从外界获取刺激,甚至会自发创造刺激。

所以当人们站在长长的队伍中等候时,与其“干站着”,人们更倾向于抽烟、和周围的人交谈、从口袋里拿出手机看,以此获得刺激。

尤其是现在,我们不可能随时随地抽烟,也不适合随便和陌生人聊天,为了排遣寂寞和无聊,手机是最合适的消遣方法。

“人们热衷玩手机,可能也与当下的社会环境有关。如今的社会对人们的限制很多,对很多行为并不宽容,现实生活中更难维持友谊。就我个人来说,除了刚才那三条,没有心灵的归宿也是导致沉迷手机的原因之一。人们无法在现实生活里得到充实感、满足感,反而觉得愈发不安与闭塞,所以才想要逃避现实,转而投向手机。”

广中博士一直在研究酒精、药物的成瘾问题,他说:“酒精成瘾的人并不一定真的喜欢喝酒。”他们并不是因为喜欢喝酒、觉得酒好喝所以才喝醉,而是“为了醉而醉”。

简单来说,就是想通过酒精麻痹自己,忘记现实。他们或孤独,或自卑,或心里藏着不好解决的问题,为了忘掉这样的自己,只能酗酒。

如果将这种心理套用于玩手机或者上网时,我们不能随便说一个人究竟是真的深陷其中,还是单纯的使用过度,这也许和每个人的生存环境、性格倾向,甚至社会环境有关。

被生活淹没、为工作所迫、被科技绑架

透析日本“低头族”

不为人知的心酸故事

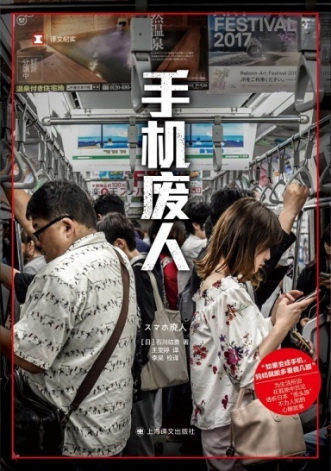

《手机废人》

作者:[日] 石川结贵

译者:王雯婷 译 李昊 校译

ISBN:9787532790005

定价:38 元

内容简介

随着智能手机应用的普及,手机已经成为今天每个人不可或缺之物,它给生活带来巨大便利的同时,也产生了诸多不为人知的弊端。你可能知道手机屏幕蓝光对眼睛有害,但你可能没有想到你对手机依赖的危险更大于蓝光。你可能为了填满业余时间而开始玩游戏,但最后可能本末倒置,反被占去工作和私生活的时间……本书作者采访了对手机产生成瘾依赖的诸多案例,年龄段覆盖从幼儿到老年群体。比如,很多年轻母亲在育儿阶段为图省事,过早让孩子接触手机游戏,不少母亲自己也是重度手机使用者,沉迷于各种APP而无暇顾及孩子需求,孩子在最需要情感培养的阶段却无法与活生生的人产生足够互动,造成其成长后的个性冷漠的缺陷;进入校园后,不少孩子为了融入同学间以聊天软件和SNS组建起的社交圈而费神,而正是这一社交圈决定了校园内隐秘划分不同群体等级的差异;迈入社会工作以后,个人行程也因为GPS监控而能被领导掌控到,必须应付客户需求随叫随到,筋疲力尽;进入养老院后,还会有老人因为沉迷麻将之类的手机游戏不可自拔,甚至有陷入网络诈骗的危险……

文明的工具像一把双刃剑,被手机无孔不入渗透的生活背后,是个体失去对自己人生掌控权,陷入异化而不自知,这是生活在现代社会中的每个人需要警惕的。本书警示读者重新思考自己与智能手机的互动方式,避免成为一个“手机废人”。

作者简介

石川结贵

记者,关注家庭和教育问题、年轻人的互联网使用问题、儿童虐待以及其他主题。出版作品包括《手机废人》(文艺春秋)、《居所不明儿童》(筑摩书房)、《孩子们的无缘社会》(中央公论新社)、《孩子与手机——不为人知的儿童现状》(花传社)等。

|