|

2022年9月2日晚,马伯庸新作《大医·破晓篇》新书线上首发式在朵云书院·旗舰店举行。由著名主持人曹可凡担纲嘉宾主持,《收获》主编程永新、复旦大学中文系教授严锋作为对谈嘉宾,分享和谈论了本书的创作过程及创作意义。

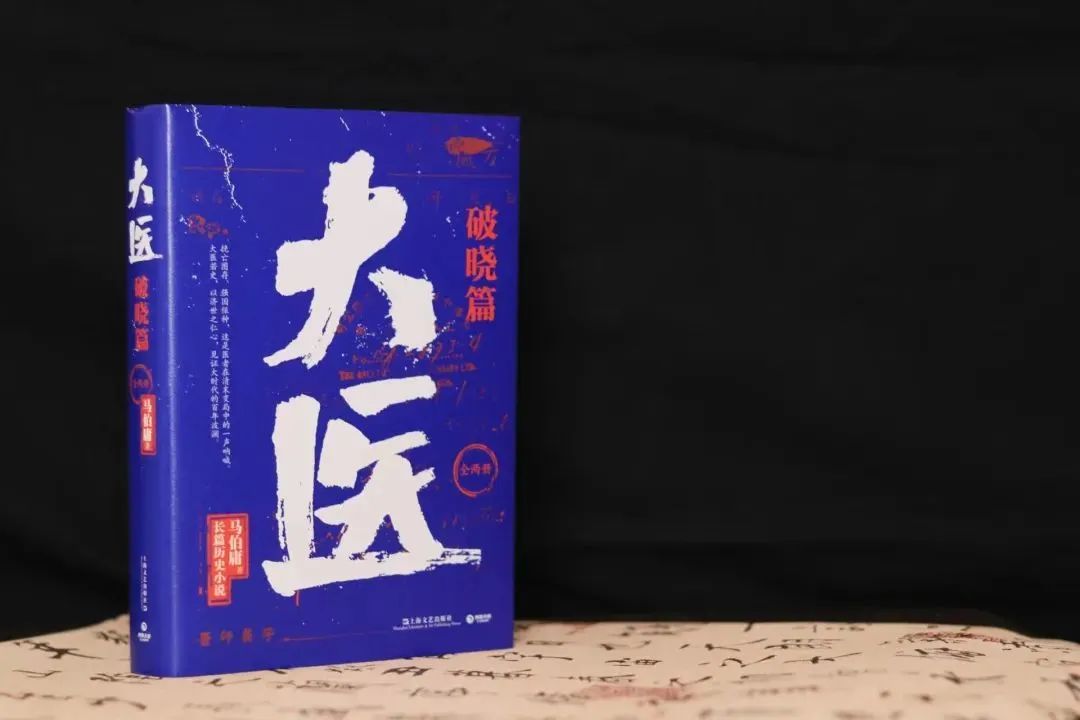

《大医》由上海文艺出版社和博集天卷联合出版,作为书写上海题材的重点作品,入选了2022年度中国作家协会重点作品扶持项目和“新时代文学攀登计划”。

《大医·破晓篇》

马伯庸 著

上海文艺出版社

人道主义与责任感,是我写作的动力

曹可凡:大家好!今天非常高兴在这样一个初秋的时节,在朵云书院看这本书《大医·破晓篇》,相信很多观众还有书迷对马伯庸的小说都很熟悉,无论是耄耋老人还是年轻人对他的书都情有独钟。这次的《大医·破晓篇》跟以往不同,从书名当中可以看到,这是聚焦于医学领域的一本书,究竟是什么起源,让马伯庸把创作焦点聚焦于医疗领域,等下请他跟大家说一下。

我先剧透一下这本书,这本书讲述的时代是清末,三个年轻人,一个是日俄战争死里逃生的小伙子,一个在公使馆跑腿的年轻人,还有一个不甘富贵的上海小姐。他们三个人的出身、经历,人生愿景都不同,但是在某一个节点让他们的命运交织在一起,他们进入上海慈善总医院开始了医生生涯。

今天是第一部“破晓篇”,第二部我们还没有读过,将来大家读过之后会对马伯庸的创作有新的看法,看到他创作的另外的一个面向。

我和这本书有点渊源,第一我是学医出身,第二马伯庸筹备这部小说的时候我们就有交流,一会儿慢慢展开。

马亲王先说一下,什么契机让你把写作的笔触伸向医学领域?你小说面向也特别多,这样一本小说,跟过去所有的小说相比都是比较独特的,为什么会选择如此书写?

马伯庸:这本小说最早(起源于)2017年。我的朋友是华山医院的医生,他要搞一个职工的文化讲座,把我请过去。去这个讲座之前,我提前到了两个小时。于是就参观了一下。我当时很紧张,以为参观解剖楼,心理压力比较大。结果后来我们去看了院史馆。一个老建筑。当时问医生哪年的,他特别淡定地说1910年的,我当时脑子“嗡”一下,见着老东西了。

华山医院是红十字会总医院,作为小说家的敏锐,就有一个灵感。医院贯穿了整个近代史,一定所有的大事件,辛亥革命、军阀混战、抗战什么的都经历过,这里面肯定有很多事情可以连接。我在院史馆看到了大量的历史文献和文物,当时就觉得这是一个好题材,只是当时还有别的任务就没写。

曹老师问为什么写医学题材,其实我不是医学专业,不好写。是我在搜索资料的时候,发现一个趣事。华山医院并不只是一个治疗疑难杂症的医院,它负担的是公共卫生。当时的环境下,政府的职能是有限的,提供的公共卫生服务很有限,红十字会医院承担很多。哪里有疫情它去,哪里有自然灾害,水灾、旱灾它就过去抢救灾民,它是慈善组织,这个服务是人道主义的,这一点可以写!对医疗知识的要求不高,我能够扛得住。调研的时候我还考虑报一个医科大学的大一班,想跟着旁听一年,后来没去成。从小说角度来讲,我觉得这是一个好故事。

我是2019年12月开始写,后来遭遇到了疫情。看到疫情中的医生、护士身先士卒,忽然有一种责任感。因为我书写的那个时代比现在落后得多,在那种情况下依然有好的医生、护士挺身而出,那是人道主义,不为名不为利,就是为了救急扶伤。这些事情外界其实并不了解。我看到这个资料,我有责任把它告诉给大家,那个时代这么一群人为了中华民族的存亡,为了人民的幸福一直在努力。这些不应该被遗忘,就像现在医护人员的努力也不应该被遗忘一样,所以就把小说写了出来。

细节支撑起小说的整片天空

曹可凡:小说是虚构的,人物的故事靠作者的智慧和想象力构建成。读了《大医》之后发现,这本小说不虚,整个历史背景,1910年前后的背景完全是真实的,人物又是小事不拘,不拘泥于具体的琐碎事情。马伯庸落笔的时候赋予人物个性和特征。

问一下马伯庸,刚才说了三个不同的人物,有没有历史的原型?

马伯庸:要说一比一的原型,没有。但主角这三个人代表了当时医生的三种来源,当时的医生基本都是有留洋背景的精英。身家比较富裕,很多富二代抛弃自己的生活投医。还有一些活不下去了,因缘际会进去——当时叫约定生,答应培训你,但是你要一直在这里服务。这三个主角代表了当时慈善医生典型的来源。

当然也有原创角色是有原型。华山医院有一个院办主任,负责医院的庶务,姓曹。曹主任体型比较圆,喜欢笑,一笑眼睛就看不见了,喜欢戴着黑框眼镜跟礼帽。没有任何影射,只是我从小看曹老师各种节目长大的,写的时候不自觉地带入了。更重要的是写的时候,在一次饭局上碰到了曹老师,跟他一说,他还挺高兴。当事人都不在意,我更高兴了。这里面至少有一个人,有一比一的原形。

|