|

谁会不爱让-雅克·桑贝呢?

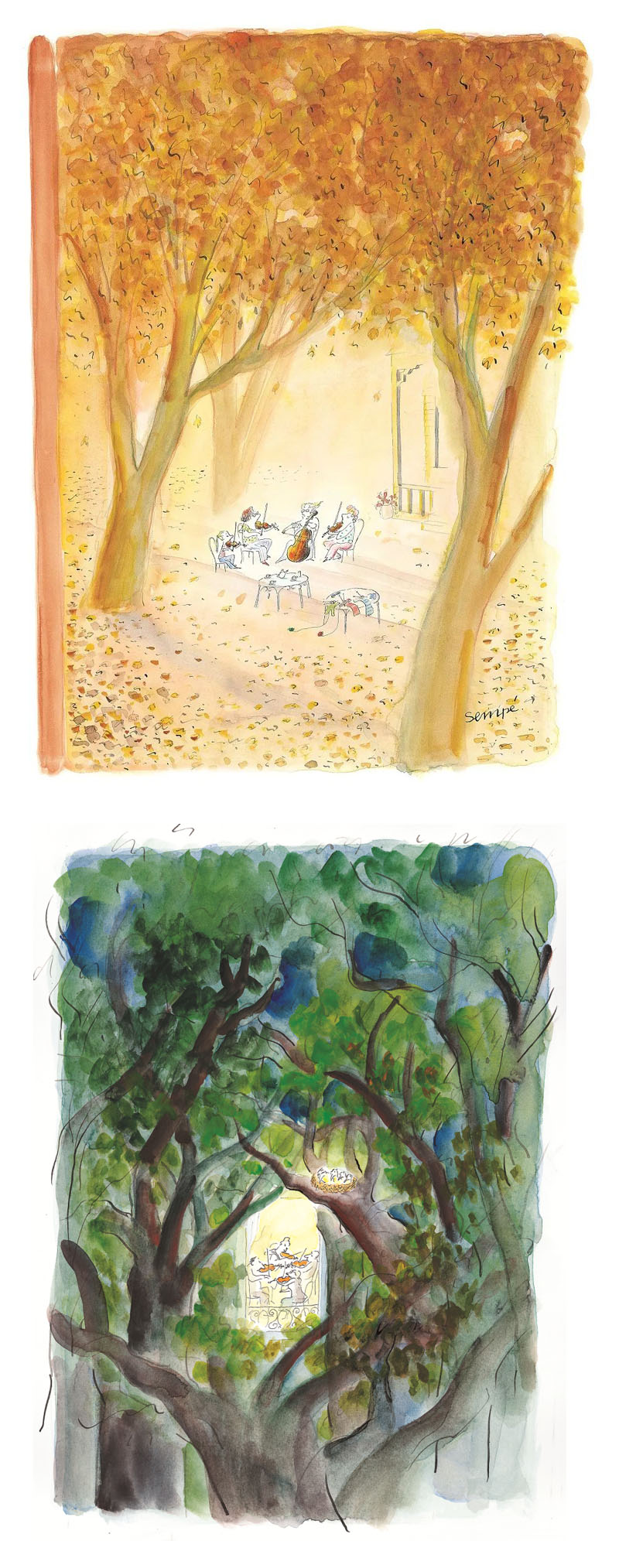

看看下面这幅画里的“打工仔”,他解开了衬衫纽扣,拉开领带,任由它被风吹动,走在微风里,脚踩金黄的落叶,脸颊沐浴阳光。

也许他这一天经历了很多难捱的时刻,也许家里还有大事小事等着他——但那又怎样呢?至少这一刻,他是快乐的。

桑贝就是这样一个让人开心的画家。一看到他的画,嘴角就忍不住要上扬。

今天,译文君邀请桑贝作品的责任编辑黄雅琴老师,和我们分享一下她与桑贝结缘的经历,以及桑贝身上那些迷人的特质。

一想到桑贝,我的嘴角就忍不住上扬

文 / 黄雅琴

(作者系桑贝作品系列责任编辑)

桑贝系列是我迄今为止编辑生涯中做得最开心的一套书,是的,一定要用最高级,而且没有之一。责编过的其他作家可能很伟大吧,但纯粹的欢乐属于桑贝。工作中如果碰上不顺心的事儿,我就随手翻几页桑贝,嘴角不知不觉中上扬,想着:至少可以做桑贝啊!

最初结识桑贝,是在大学图书馆,老师建议我们想要学好法语,应该多看些原版书。书架一边是“正襟危坐”、积满灰尘的名著,一边是线条简单、形象跳脱的小人书《小淘气尼古拉》,谁都会选择后者吧!跟着小淘气尼古拉干些调皮捣蛋、啼笑皆非的坏事,就能轻松完成阅读KPI,何乐而不为。当时就觉得,这是多有趣的人才能写出这么有意思的文字(这部分功劳属于勒内·戈西尼,下文再说),画出这么生动的小人人头,真的太美好了!

后来责编《童年》的过程中才知道桑贝的童年一点也不美好。桑贝家很穷,父亲是推销员,骑着自行车走街串巷推销罐头食品,生意好的时候,父亲就要去酒吧喝几杯助助兴,生意不好的时候,更要喝几杯解解闷,等醉醺醺回到家,免不了被桑贝的母亲一顿数落,继而爆发家庭大战,桑贝身长子,只能出面劝架,有时还要被父母的拳脚误伤。邻居也非常八卦,会在第二天问小桑贝,你们家昨晚怎么回事,这让桑贝感到无地自容。按现在的说法,桑贝的原生家庭挺糟糕的,但他似乎有股天生的向阳的生命力,能让自己摆脱童年的阴影和迷雾。他还有音乐,家里的无线电台是他最后的救命稻草,即使爸妈吵得天翻地覆,他觉得只要有德彪西、艾灵顿公爵、雷·范图拉的音乐,他的世界就得救了。

读完中学后,他就踏入社会,找了份送酒的工作,帮家里减轻经济负担。他其实考上了美术学校,但因为没钱,根本没去注册报名。他在那时已经意识到自己是有绘画天赋的,虽然他终其一生一直谦虚地表示,和达芬奇、维米尔相比,他什么也不是。桑贝是个勤奋努力的人,白天打工,晚上画到凌晨,琢磨自己的风格。这是一个颇有名气的漫画家给他的建议,一定要有风格!他为了这句话,也干过不少傻事儿,比如,在画音乐题材的漫画时,存心在外面弄个音符或者乐器的外框,画火车就在外面再画个火车的轮廓,这种弄巧成拙的行为连他自己都看不下去。现在,我们能一眼认出桑贝的画风,他那看似随意灵动的线条,其实经过了十年的打磨。

桑贝是个勇敢的人。二十不到的他兜里揣着一点钱,从家乡波尔多跑去巴黎,因为大部分的出版社、报社和杂志社都集中在首都,想要在漫画圈子扎稳脚跟,自然要离这个圈子近点。他第一次在巴黎的报亭看到《纽约客》杂志,惊为天人,在二战刚结束、物资匮乏的年代,这竟然是本彩色印刷的杂志。当时的他是不会想到再过二十年,他竟然能为这本杂志画封面。当他乘上飞机远渡重洋时,他也说不了几个英语单词,借住友家的第一天,他还沉浸在“哇,这就是纽约”的赞叹中,忽听得类似“on fire, on fire”的叫喊声,但以他的英语水平,也不知道发生了什么事。直到被朋友拉着夺门而出,跑到楼下,才知道这幢楼发生了火灾,接着就看到居住在这幢楼里形形色色的艺术家、作家、自由职业者捧着画稿、书稿都出来了。桑贝后来回忆道,他认为纽约最迷人的一点是,每个人都在干自己喜欢的事儿,每个人都充满干劲在为生活奔波,志同道合的朋友们时不时聚会一次,分享自己在干的有意思的事儿。

桑贝描述的这种情谊和氛围令我向往,那种人与人之间微妙的化学反应,简直是天底下最神奇的事情。桑贝曾在《纽约客》的大楼里偶遇过也为该杂志画漫画的查理·亚当斯。我个人非常喜欢查理·亚当斯的作品《阿达一族》,哥特风格的吸血鬼家族天天干着一些蠢萌的事儿,我一直相信,能够画出《阿达一族》的漫画家一定是个内心柔软的人。桑贝回忆道,当查理·亚当斯知道他是一位从法国远道而来的漫画家之后,专门跑回办公室,找出一本画册签名之后送给桑贝。桑贝因为没有回礼,感到不好意思。跑了几条马路,终于找到一家书店,买了自己的画册,回赠给查理·亚当斯。你能感受到两位漫画家之间的惺惺相惜。

|