|

所谓的“难懂”,其实正是刘象愚先生翻译时的刻意为之。且看刘象愚先生的解读:

这段文字乔伊斯的初衷是戏仿罗马历史家萨卢斯特和塔西陀的拉丁文译文。但后来觉得这两位罗马作家的文体本以简明见长,与他要模拟卵子受孕前与胚胎刚刚形成时期的混沌状态并不十分贴合,也不符合现代英语开始形成演化之前那种拉丁化句式中拉丁语、爱尔兰语与其他多种语言混杂的形态,因此在修订清样时又做了不少修改。这样,最终定稿的这段文字中的两句就成了一定程度上不伦不类的样式,既非典型的早期拉丁文体,也非好的英译文体,不仅句子长,中间不点断,而且句式紊乱,很难清晰地解析,特别是第一句(Universally ……benefaction.),语义和结构相当混乱,所以著名乔学家斯图尔特·吉尔伯特说,这是一个“令人惊骇的句子”(appalling sentence)。那么,这段文字怎么译?依照大意,将长句点断,转换成十分清晰、简明的汉语显然不符合乔伊斯的本意。窃以为,这里至少要考虑以下两个因素:从历史的线索看,要尽量用汉语史上的早期文字和语言风格;从内容和形式的角度看,不可译成明晰的文体。基于此,拙译参酌汉语史上早期的书经体,杂凑旬、韩诸子的议论文体,基本保留原来的两长句和原结构,不点断,尽量不调整语序,不令语义十分明确:只给出大意,强调其中讲到的“生殖繁衍”、“生殖功能”(procreating function)之类的重要性。

只需要将正文与刘象愚先生的札记对照,阅读时产生的疑惑随即消除。

总而言之,刘象愚先生为了翻译这部“不可译”之天书时,潜心多年研究“乔学”,对乔伊斯埋在《尤利西斯》里“梗”熟稔于心,也发挥了自己扎实的中文功底,为乔伊斯“天书”一般的行文找到了适宜且传神的译法。而这一段的译文字数远远少于乔伊斯的原文,也充分体现了中文的简洁之美。

上文援引的四段话的原文、译文、札记的对照,将刘象愚先生翻译这本书所花的心血尽数体现。

为了给读者们阅读《尤利西斯》提供便利,除了在翻译方面下功夫,刘象愚先生也花了大量精力撰写注释。全书1888页,竟有多达4471个注释!这些注释或交代出处,或补充背景知识,尽力为读者们扫清阅读障碍。

第十四章开头的短短346个字(中文译文),是全书最难译、最难读的几个段落之一。刘象愚先生为其撰写了近4000字的札记,将很多无法在注释里解释清楚的背景知识,在札记里做了更加详细的交代与解读。读完札记,原本令人费解的行文、文体、用词和典故,也变得容易理解了。

而刘象愚先生翻译《尤利西斯》整本书所写的札记,集结为500多页的《译“不可译”之天书——〈尤利西斯〉的翻译》,单独成册,随《尤利西斯》附赠。不仅降低了阅读《尤利西斯》的难度,也极大增加了阅读乐趣:

在二十余年来的断续翻译和不断修订中,我做了不少笔记。这些笔记最初的形态是混杂的,包括翻译中有关语言点的思考以及一些文献的摘抄,后来经过整理,将有关翻译的条目分章列出,并将现有两个译本中的一些可讨论的问题纳入。……我把其中的300余条笔记按章编订成书,将之命名为《译“不可译”之天书——〈尤利西斯〉的翻译》,与拙译本一起推出。该书每章按可讨论的点逐条排列,每条下先列出原文,其次列出萧乾、文洁若的和金隄的两种译文,再次列出讨论的文字,最后列出拙译文。我之所以以这种对照的方式编排,意在通过对照分析,讨论此书翻译中的得失以及如何译才能更好之类的问题。讨论只针对问题,行文采用商榷的方式,力求客观、公允,绝不言过其实,更不采用那种盛气凌人、无端攻击性的口吻。

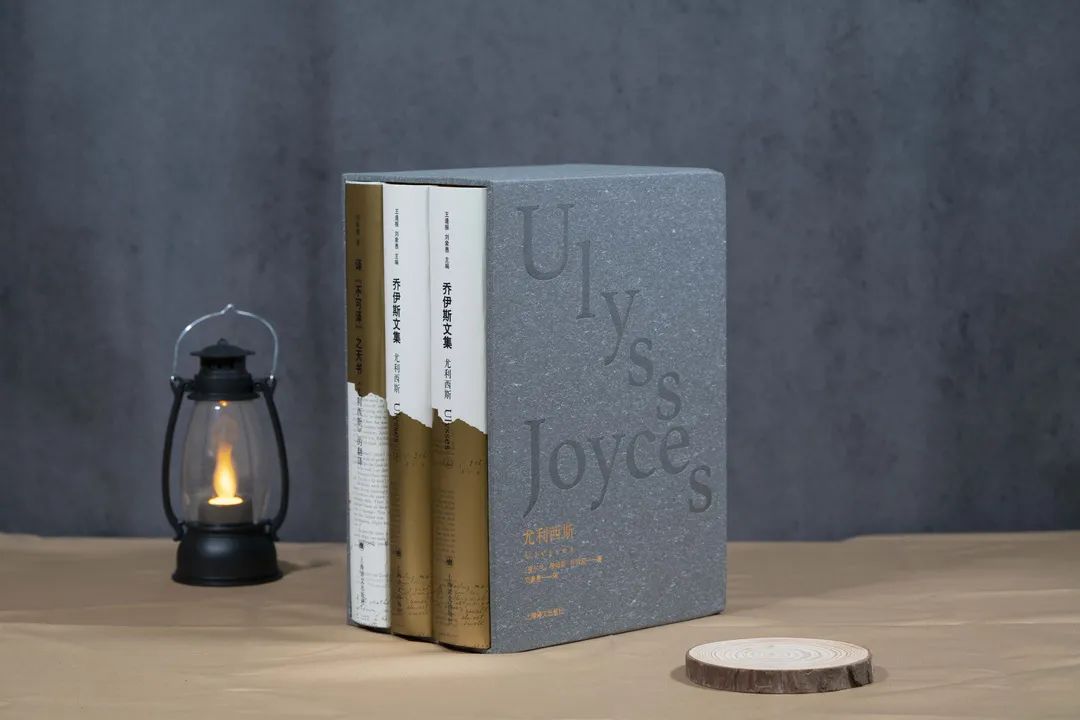

也就是说,此次推出的《尤利西斯》实则包含了三本书:《尤利西斯》(上、下册)与《译“不可译”之天书——〈尤利西斯〉的翻译》,收于精美函套之中,不仅很好地保护了书籍,也便于收藏。

挑战阅读《尤利西斯》的首选译本,你不考虑入手一套吗?

|