|

一种思潮真的有那么大的力量吗?许多历史学家对这个“成见”提出了质疑。历史学家阿尔弗雷德·科本认为,启蒙运动几乎不包含政治内容,与大革命截然不同。甚至还有学者认为,启蒙运动具有保守改良的性质,大革命背叛了启蒙精神,重新建构了启蒙运动。

启蒙思想与法国大革命之间到底具有什么样的关系?要考察启蒙思想和法国大革命之间的联系,就要细致地考察当时社会的具体历史情境。由于启蒙思想是通过书籍传播的,研究法国大革命前的图书史就显得尤为重要。

年鉴学派第四代的重要历史学家罗杰·夏埃蒂通过对法国大革命前图书史的考察,反驳了“启蒙思想引发大革命”这一简单论点,他发现大革命前,法国政府居然保护过《百科全书》——被视为启蒙运动的经典作品——的出版。而且,阅读启蒙书籍并不代表读者对其内容完全接受。“启蒙哲人是公共舆论的典范”只不过是启蒙者的一厢情愿。夏埃蒂甚至说,“在某种意义上,恰恰是革命‘制造’了书籍,而不是相反,因为正是革命赋予某些著作先驱性和纲领性的意义,将这些著作构建为它的起源”。这也就是说,法国大革命“放大了”启蒙思想的影响,启蒙思想的作用并没有后来人们想象中的那么大。

英语世界最重要的法国文化史专家罗伯特·达恩顿的研究则更加细致。达恩顿通过对在瑞士纳沙泰尔市政图书馆发现的纳沙泰尔印刷公司(STN)文件的考察,从一种“自下而上”书写历史的角度,提出“观念的社会史”的研究路径——即在启蒙运动中的法国,观念是如何在社会中发挥作用的,态度和价值观又是如何发展起来的?在图书产业的上游与下游之间,普通人又是如何努力生活的?一本书是如何生产和销售发行的?为此,达恩顿写了一系列有关法国大革命前图书史的著作。

(《法国大革命前的畅销禁书》, [美]罗伯特·达恩顿著,郑国强译,华东师范大学出版社,2012年3月。)

通过史料的梳理,达恩顿有很多有趣的发现。他发现,启蒙并不是“高高在上”的,“投机赚钱”是启蒙的动力,出版商本人的政治倾向并不会影响他卖什么书(出版商根本不等于启蒙思想的热心传播者);同样的,许多知识分子并没有大家想象的那么“清高”,他们也是要吃饭的(狄德罗策划《百科全书》首先是为了经济利益);《百科全书》在工商业阶级里并不流行,阅读《百科全书》的人只局限在社会上层,这些人反而在大革命中遭殃(启蒙运动其实只集中在精英圈子里);在当时的畅销榜上,长期“霸榜”的不全是启蒙图书,而有着历史、旅游、科学、小说等诸多与政治无直接关系的书籍,其中,像《杜巴里伯爵夫人轶事》(写路易十五情妇秘闻)、《开放的特丽萨》(写修士修女的荒淫无度)等“哲学书”(当时人们对色情、毁谤和渎神的禁书的代称)大行其道,或许这才是真正撼动王权和教权的图书……

达恩顿对经济动机和社会心态史的关注以及非精英阶层的视角,似乎直接解构了启蒙运动“高大上”的神话,但他并不是一个后现代主义者。他并不想贬低启蒙运动这种纯真的理想主义。作为一名严谨的历史学家,他也承认他的史料存在着代表性问题。而且,限于史料,我们很难知道普通读者是怎么接受这些图书的。对于达恩顿而言,重要的不是对启蒙和大革命去下一个总括性的判断,而是要认识到历史和社会的多重面貌和复杂性,以及我们认识历史的局限性。

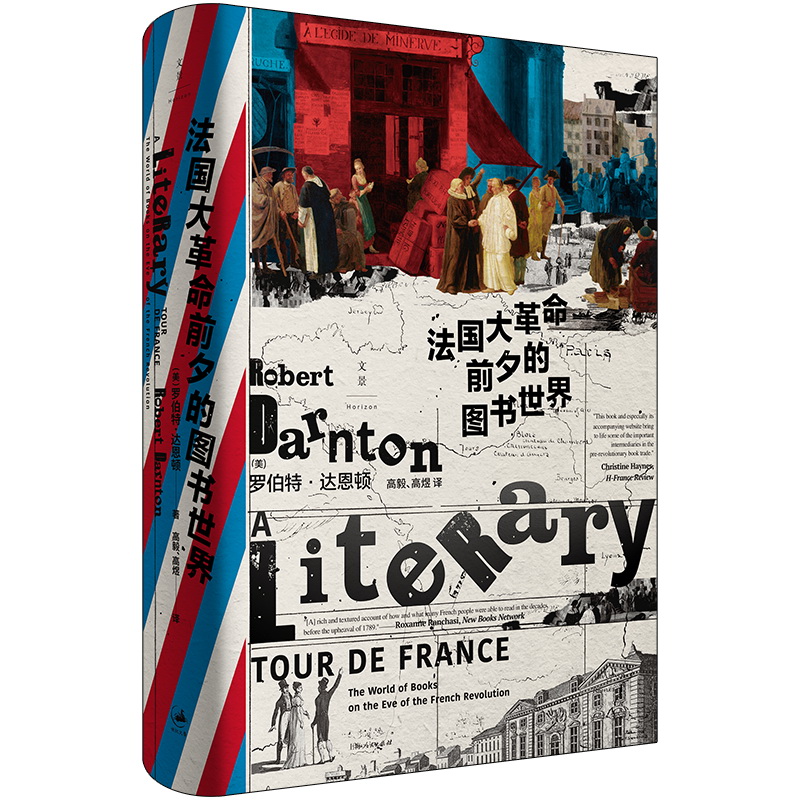

《法国大革命前夕的图书世界》

[美]罗伯特·达恩顿 著

高毅、高煜 译

世纪文景|上海人民出版社

2021年1月

01 这些出版从业人员

并不一定是启蒙思想的热心传播者

新京报:你最近在中国出版的《法国大革命前夕的图书世界》,与你之前出版的《法国大革命前的畅销禁书》《启蒙运动的生意》和《旧制度时期的地下文学》,组成了法国大革命前夕图书世界的系列研究。为何你对法国大革命前夕的图书世界有着如此大的兴趣?你为何要选择研究法国大革命前夕这个时间段?为何法国大革命有着如此重要的研究意义?

罗伯特·达恩顿:我对古代世界的图书非常感兴趣,因为过去的图书本身就很吸引我。人们通常会假设,一直以来,图书都是历史演进过程中的推动力量。但人们很少去探究,不同的图书分别是如何推动历史发展的。在二战后,法国出现了“图书史”这样的新学科。“图书史”是当下人文社科领域最生机勃勃的跨学科研究领域。

除了这些一般性原因之外,我发现图书世界之所以迷人,是因为与图书业的从业人员——从操作印刷机的工人,到造纸工人,到那些在国际市场上寻找机会的出版商——都是一些非常丰富多彩的人物。最后,研究图书史为理解启蒙运动和法国大革命意识形态起源的老问题提供了一种全新的理解方式。

|