|

以下文章来源于上海书评,作者上海书评 刘铮

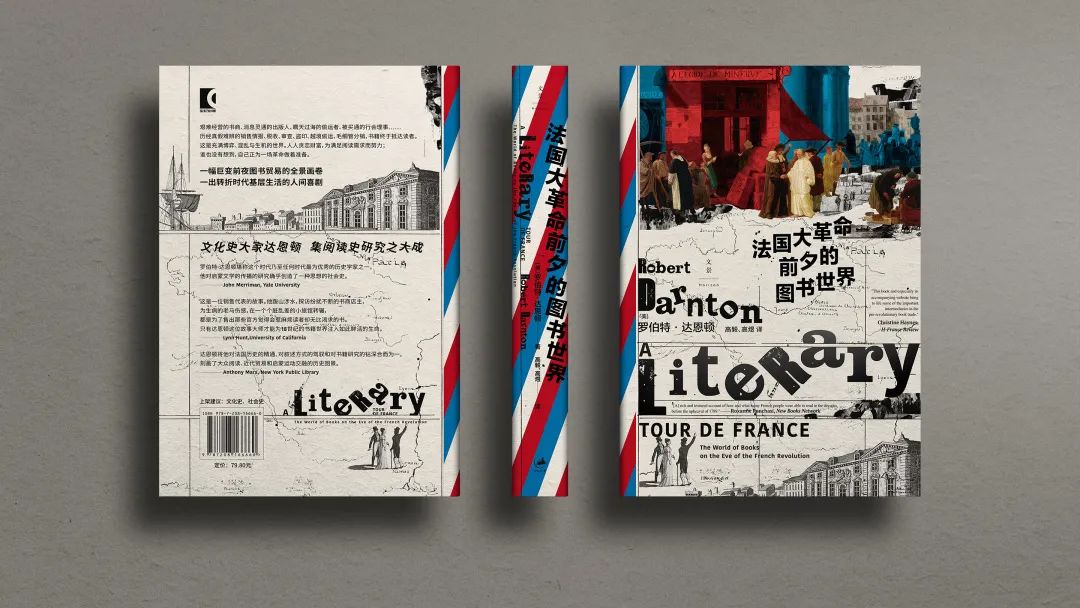

《法国大革命前夕的图书世界》

[美]罗伯特·达恩顿 著

高毅 高煜 译

上海人民出版社·文景

达恩顿:缩小的雄心

文︱刘铮

《法国大革命前夕的图书世界》英文原著出版于2018年,题为A Literary Tour de France: The World of Books on the Eve of the French Revolution,刚刚出版的中译本只截取了副标题为书名。实际上,这本书更恰当的译名也许应该是《环法书旅》,它讲述年轻的图书推销员法瓦尔热(Favarger),受雇于瑞士的纳沙泰尔出版社,在1778年花了五个月时间、行程一千九百公里,进行的一次“环法”(主要在法国中部、南部)图书推销、业务考察之旅。作者罗伯特·达恩顿选用这个书名,显然希望读者联想到已有一百多年历史的“环法自行车赛”(Le Tour de France)。

由于从1965年起达恩顿就开始了对纳沙泰尔出版社档案的研究,半个世纪间,他的著作、文章取资于该档案的次数实在太多了,不免给人这样一种错觉:《环法书旅》中所写内容,多半与他之前的著作有重合。不过,事实并非如此。不管是《启蒙运动的生意》,还是《法国大革命前的畅销禁书》,涉及这段图书推销旅程的文字,都少到可以忽略(法瓦尔热的名字,仅在后者的一条脚注中出现过)。《环法书旅》不是达恩顿此前著述的一次“回锅”,尽管它确实是他关于纳沙泰尔出版社档案的系列研究的又一块拼图。

《环法书旅》是新著,但该书的缘起,至少可以追溯到书出版的三十多年前。如果我做的“知识考古”没错的话,法瓦尔热的旅程,第一次明确为世人所知,是借由达恩顿1984年发表的论文《探测法国大革命前图书市场的深度》(Sounding the Literary Market in Prerevolutionary France,发表于Eighteenth-Century Studies, Vol. 17, No. 4)。在这篇文章里,达恩顿就已经将法瓦尔热的旅程描述为“一次大型环法书旅”(an enormous literary tour de France)了。1990年,经增改合并的文章,题为《文学被遗忘了的中间人》,收入《拉莫莱特之吻》一书,关于法瓦尔热的一节见该书英文版143-147页——或许应该说,三十多年后出版的《环法书旅》正是这五页内容的“加强版”。

在三十多年的时间里,达恩顿的“书籍史”思想无疑深化了许多,对具体事实的熟稔也到了如数家珍的程度。翻阅《环法书旅》,读者最突出的感受就是,对达恩顿这位“导游”,我们几乎可以百分之百地信赖,他具有那些最好的导游的品质:经验丰富、体贴周到、诚实稳重,不夸夸其谈。

尽管在文化史名家中,达恩顿有畅销作者之誉,但他的专著通常并不很容易读。专著的行文,往往信息致密,明快的论说、清晰的判断相对少些,读者在应对迎面而来的大量法国旧制度时代的陌生事实前最好深吸一口气。具体到《环法书旅》这本书,假如你是位大忙人,或是对法国书籍史仅有涉猎浅尝的好奇而已,我建议你先读该书的“结论”部分,然后倒回去读正文最后一章(即第十三章),读完这占全书百分之十五的篇幅,你大可把书放到一边去了,因为你已经摄取了该书大概百分之八十的精髓。

冒着曲解的风险,我再把这些精髓稍加归纳。首先,纳沙泰尔出版社的经营之道,是借助地处瑞士而又临近法国的地利,从事以盗版为主体的图书印刷生意;通过走私,这些盗版书被贩售到法国各地,要规避的风险包括海关对走私的查处、王国的书报审查、出版行会的版权核查。其次,在分销方面,出版社将与法国大小地方、资质高下悬殊的各种图书零售商打交道,零售商的经营状况又受到读者兴趣、竞争环境、商业能力、国家政令……等多方面因素的影响,发生像坐过山车式的升降,不是什么稀奇的事儿。出版社在回款方面压力巨大,书发出去了,钱收不回来,也是家常便饭。第三,在销售品种方面,纳沙泰尔出版社是由利润主导,而非理念主导的:什么赚钱,它就印什么。旧制度时期一个较为特殊的现象是,一家出版社并不只卖自家印制的书籍,也普遍通过实物交换的方式,销售别人印刷的书,借以扩大自己的书目总数和销售量。综合纳沙泰尔的印刷数据和零售商的反馈,我们大体可知法国大革命前夕受欢迎的图书是哪些。也许不是很令人意外,启蒙哲学家如卢梭、伏尔泰的著作虽然也销售良好,但并非最受欢迎,当时最畅销的书多是现在已被人遗忘的著作,如梅西耶的幻想小说《2440年》和德麦罗伯的带有政治秘闻性质的《杜巴丽伯爵夫人逸事》等等(达恩顿在第十三章中分门别类地详述和分析了当时的畅销书,此处不赘)。

|