|

《中国舞蹈发展史》

王克芬 著

上海人民出版社

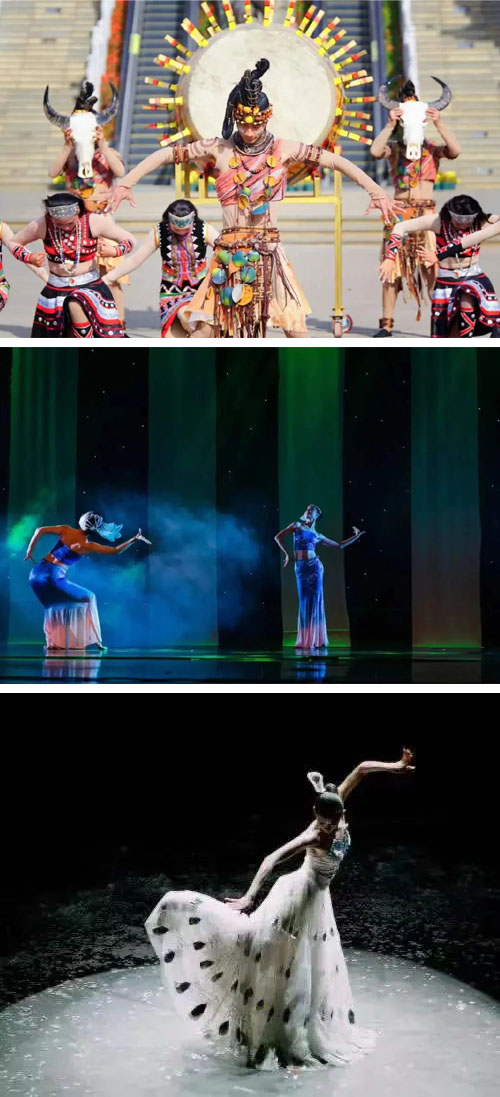

我国兄弟民族的舞蹈,历史悠久,传统深厚,丰富多彩,与人民生活有极密切的关系。人们在歌舞活动中去唱述历史、教育后代、祭祀祖先、祈祝丰收、倾述爱情、歌唱家乡、寻找欢乐、倾诉痛苦、促进友谊、增强团结、受到传统教育,得到美的享受。兄弟民族的舞蹈不但是反映生活、表现生活,而且是更直接地作用于生活。解放前,自娱性的歌舞活动是他们生活中唯一的娱乐。许多民族几乎人人能歌善舞。歌舞成了人民生活中必不可少的组成部分。正因为许多兄弟民族的舞蹈还没有发展成供人欣赏的表演艺术,所以它们与人民生活的关系更加密切,更具普遍性、群众性,也更直接地作用于生活。几百年前有关兄弟民族舞蹈的记载与今天尚存的兄弟民族舞蹈往往十分相似。从这里,既可看出兄弟民族舞蹈传统的深厚,又可看出几百年中兄弟民族舞蹈发展缓慢的历史事实。这与解放前少数民族受到长期压迫歧视,又常与外界隔绝和社会发展极为缓慢,有着密切的关系。

新疆自古以来都有“歌舞之乡”的美称。居住在那里的维吾尔、哈萨克、塔吉克、乌孜别克及其他兄弟民族,创造了灿烂的乐舞文化。对我国历史上舞蹈艺术高度发展的唐乐舞,做出过独特的重要贡献。《龟兹(今库东)乐》、《高昌(今吐鲁番)乐》、疏勒(今咯什噶尔)乐》、《于田(今和田)乐》等更是驰名世界,影响深远。回历1271年(即1854年、清代成丰四年)新疆和田的毛拉伊斯木吐拉,用诗一般美丽的语言,写出了一本《艺人简史》,介绍了17位艺人的身世和艺术活动简况。这些著名艺人大都活动在回历800年至900年间(即1383—1483年、明代洪武16年—成化19年)。每个艺人简短的文字中,我们看到了距今500年前,新疆的兄弟民族中,已有那么多杰出的艺术家。他们智慧超群,心地善良,是传播文化的使者,是优秀的教师。他们中间许多人是集文学家、诗人、作曲家、演奏家、歌唱家、音乐理论家、乐器发明及制作者于一身。书中提到的许多音乐家,创作过许多部《木卡姆》。《艺人简史》记载的虽是500年前的事,而《木卡姆》的形成与发展,应该比这个时间更古远。唐、末大曲与《十二木卡姆》结构大致相同。我想,这不是历史的偶然现象,而是我国各族乐舞文化相互交流影响下形成的艺术之花。

傣族是一个具有悠久历史和文化传统的民族,创造了自己民族的文字和乐舞艺术。明朝初年成书的《百夷传》,是一本史料价值很高的历史文献。它的价值在于真实可信,是作者深入云南边境(今德宏傣族、景颇族自治州境内)后,写出的一份关于该地区傣族及其他兄弟民族历史、地理、政治制度、生活习惯、乐舞活动等情况的综合“调查报告”。明代洪武二十九年(1396年)永乐七年(1409年)缅国(缅甸)两次派使者到明朝廷陈诉他们与百夷(傣族先人)的争战。永乐八年(1410年)成祖派李思聪、钱古训到云南边境调解纷争。李、钱二人回朝后写了《百夷传》。云南大学江应梁教授引证了大量史料,校注了钱古训的《百夷传》,为我们了解五百多年前傣族的历史及乐舞活动,提供了极珍贵的翔实可靠的依据。据《百夷传》载:百夷“宴会则贵人上坐,其次列坐于下,以逮至贱”,可见等级之森严。宴会时要奏乐歌舞,乐分三种:一是“大百夷乐”,主要仿效中原音乐,乐器用琵琶、胡琴、筝、笛、响笺之类。二是“缅乐”,即缅甸风格的乐舞,乐器用笙、阮、排箫、箜篌、琵琶等,人们还一面拍手,一面歌舞。三是“车里乐”,车里是地名,即今西双版纳傣族自治州及思茅、普洱等地。“车里乐”应是当地的民族民间乐舞。乐器用铜铙、铜鼓、响板,用手拊击的大小长皮鼓(即今象脚鼓)等。民间风俗:“村甸间击大鼓,吹芦笙,舞干为宴。”芦笙是西南兄弟民族中广泛流行的乐器,苗族还盛行边吹奏芦笙,边舞蹈的《芦笙舞》。“舞干”即是舞盾牌,这种由古代战阵生活中产生的舞蹈,历史悠久,流传极广。古老的云南沧源崖画有执干而舞的人物形象,非洲卢旺达黑人中至今还保存一手执长矛,一手执盾的《英托利舞》(意即“勇士”或“武士”之舞)。傣族先人——百夷在民间集宴中舞干,是表现民族的勇敢精神。“大百夷乐”与“缅乐”的流行,则证明了傣族先人与汉族,及邻邦缅甸乐舞文化交流的史事。

|