|

编辑导语

美国著名汉学家傅汉思先生曾称赞自己的爱妻张充和女士:“她是中国文化中那最美好精致的部分。”张充和女士是叶圣陶先生赞誉有加的“合肥四姐妹”的小妹,自幼学习中国传统文化,精书法、工诗词、善昆曲。1981年,美国纽约大都会艺术馆里仿照苏州园林而制的明轩即将建成完工,当时众多文人曲友在明轩举办《金瓶梅》唱曲大会,邀请张充和女士演出。遥想当年盛况,陈安娜老师吹笛伴奏,张充和先生一袭素色旗袍,亭亭立于冷泉亭内,轻声细唱,于繁华喧闹中悠然唱出婉曲转折的美妙曲调。而今斯人已逝,景物依旧,我们只能从充和先生遗存的昆曲曲谱手稿中去领略其对于昆曲那份诚挚执着的热爱,一起徜徉在优雅淡泊、可令人忘怀得失的昆曲艺术世界里。

编辑推荐

张充和用小楷精心缮写的昆曲工尺谱,是张充和昆曲艺术、书法艺术两大成就的完美结合;

书风娴雅俏皮、疏朗清越,笔划略带隶意,布局错落有致,书法大家沈尹默评之“明人学晋人书”;

收录《学堂》《游园》《惊梦》《拾画》《闻铃》《弹词》《思凡》《金瓶梅中所唱曲》等著名昆曲唱段。

作者简介

张充和(1913—2015),苏州张家四姐妹之一,被誉为“民国最后的才女”。幼习书法与文学,1934年入北京大学中文系,抗战时期在四川从事古典音乐和昆曲曲谱的研究,拜沈尹默为师,深入研习书法,其书法以小楷尤佳,于唐楷之中参以晋人笔意,具端庄古雅之姿。1948年与美籍德裔汉学家傅汉思结婚,之后迁居美国。先后于哈佛、耶鲁等多所美国大学教授、传播中国传统艺术昆曲、书法等。

内容简介

本书为张充和用小楷精心缮写的昆曲工尺谱,是作者书法艺术、昆曲艺术两大成就的完美结合,共收录《学堂》《游园》《惊梦》《拾画》《叫画》《硬拷》《折柳》《阳关》《惊变》《闻铃》《哭像》《弹词》《活捉》《寄子》《纳姻》《思凡》《芦林》《咏花》《金瓶梅中所唱曲》等曲谱。本书2012年出版的宣纸印制函套经折装,较适合书法收藏爱好者,考虑到张充和在国内外昆曲传统艺术普及这方面一贯巨大的影响力,我们制作了一个普及性的精装本来满足广大昆曲爱好者的需求,尤其与本社已出版的《粟庐曲谱》(精装本)可形成配套的昆曲曲谱普及版本系列丛书。

书摘

自从年少时在苏州学昆曲起,数十年来,张充和多次抄写曲谱,或自用,或以所录昆曲选段的小手卷和整出戏的小册页赠送曲友。……

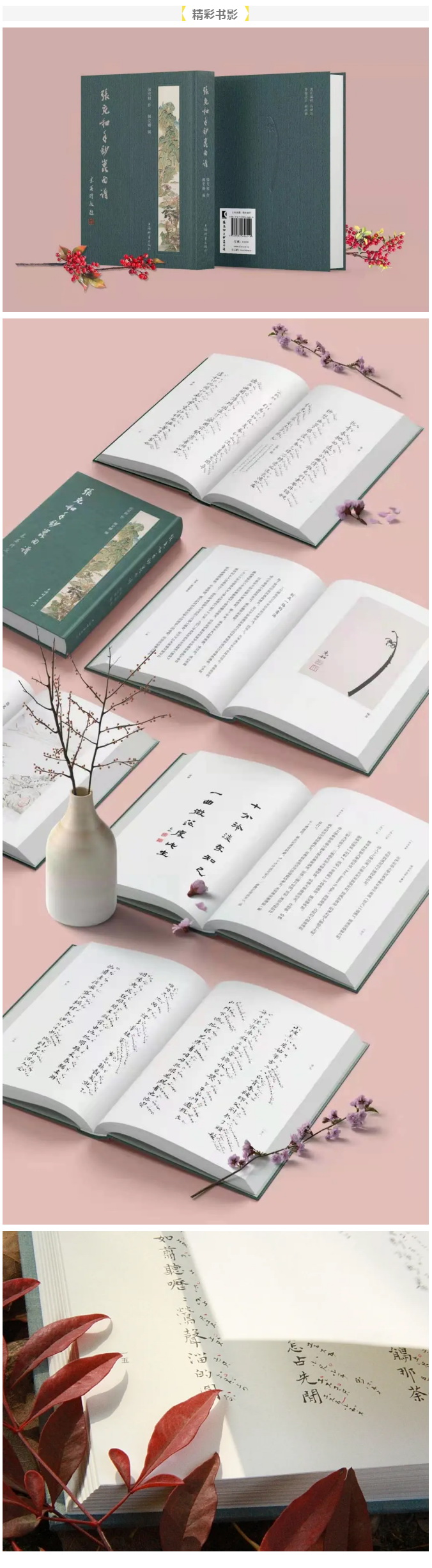

抄写曲谱比通常写字要更费功夫。张充和曾向陈安娜讲述抄写曲谱的四道工序:第一道是写出曲辞,第二道是注上工尺,第三道是点出小眼和气口,第四道是以朱砂点出板和中眼。工尺有疏有密,要书写正确,又要兼顾布局;点板眼更要屏气凝神,不能点错或点偏位置。尽管小心谨慎,有时还是会写漏了字,或写错了工尺、板眼而涂改。由于从起笔到曲谱完成要注入许多的时间和心力,1991年亦即79岁以后,她就很少抄写曲谱了。……

20世纪四十年代初,张充和的书法开始发生变化。彼时张充和流寓重庆,从沈尹默先生游。在沈先生的建议下,她研习汉碑、六朝墓志,书风转向高古。此后数十年间,张充和的楷书总是以六朝墓志的书风为基调,手抄工尺谱也不例外。在1990年所抄的工尺谱中,笔划的转折处提按分明,留下北魏墓志中常见的棱角。由于南北朝去汉代不远,北朝墓志的点画常带有隶意。张充和的小楷也不例外,一些长横和长捺,收笔处微微上挑,隶意盎然。北魏墓志结体方整,张充和的小楷在不失端庄的同时,结字或瘦长、或宽扁,增加了错落和活泼的意趣。而正楷唱词右侧斜书的工尺符号和朱色板眼,为全篇的章法又增添了别致。这正是张充和手抄昆曲谱的书法魅力所在。

——白谦慎《别具一格的书法》

|