|

五十年间的乡村往事

裹挟着女性的悲伤

一段写进本书

一段留给依旧流淌在汤乔的毛龙河

——王顾左右

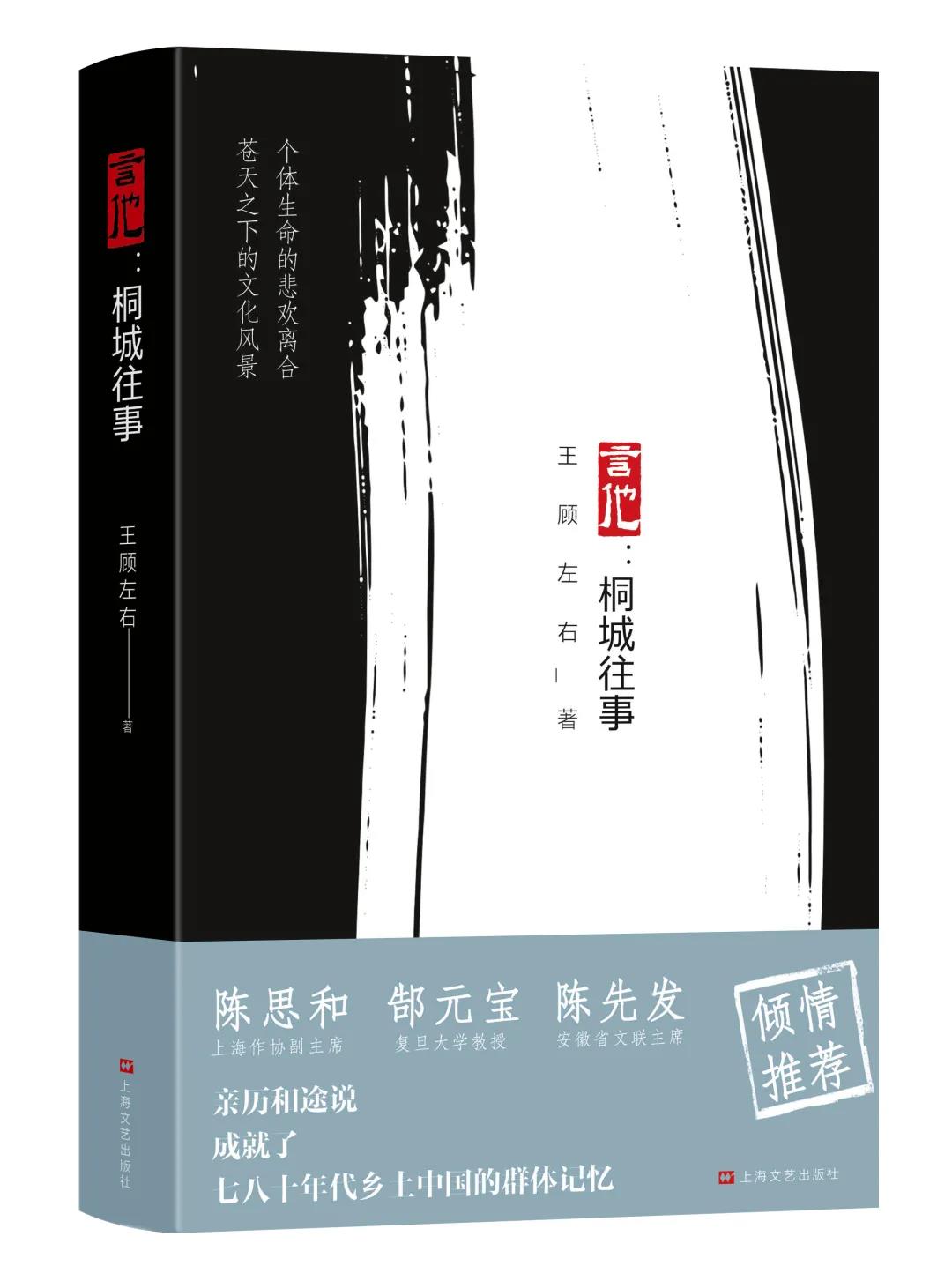

《言他:桐城往事》

上海文艺出版社

名家推荐

王顾左右向我们呈现了一幅正在凋敝的乡村图景:它的美和诚实、温馨,以及古老的粗鄙。《言他:桐城往事》的出版完善了中国乡土写作和乡土阅读的时空地图,是2020年乡土小说写作中一个有影响力的事件。——复旦大学教授 陈思和

隔着四十年的时间长河回望历史,王顾左右用他的文学追忆力超然而义无反顾地复盘着自己的乡村记忆。那些属于自己,而又可以和读者共享的乡土中国,折射出时代与社会的风云变幻。——复旦大学教授 郜元宝

《言他:桐城往事》对“乡村之丧失”的深情回顾与反刍,构成了一幅复杂难言的心理图轴,隐忍而不铺张。这种样本性强悍的写作实践,富有震撼力。——安徽省文联主席 陈先发

作者自序

女人、大脚和剃刀

——一段关于三十年前的桐城书写

文/王顾左右

1

从家到工作单位一万步,从工作单位往家也是一万步。

这是三个月手机里“微信运动”的记录。我常常在这两万步里,在大脑中思考着书中的桐城人。首先是女人,无论是主角还是边缘角色。

女性之所以得到更广泛的书写,是因为她们承担了人类痛苦的绝大部分。文化及历史愈是厚重的地方,传统的力量愈是强大,人类背负的就越多,这大体同样适合“言桐城”,适合那里曾经的女性。

在《言他:桐城往事》中,我并没刻意塑描和类别出她们的命运和性格,当我忠实忆起她们的过去,还原她们在汤乔的岁月时,我慢慢发现,她们作为独立的个体回来了。她们都有不如意的人生,而每个女人给我的痛感是如此不同。

我极少在一部纪实小说里看到一类女性命运的残酷配得上我的现实所见,这或许是阅读和写作的立场差异。只要打开文档,她们的名字就瞬间把我拉回到三十年前的情境,争先恐后地要求假我之笔回到当下。

托我之梦屡呼我儿名“小鬼”的,就是书中的主角刘大脚。她出身于上世纪二十年代桐城嬉子湖畔的殷实之家,在夜里被掳至汤乔,从此开启不可思议的一生。我时时记起她一双行走在泥巴田地里的男子汉般的大脚,还有她叼在嘴里徒手阉割猪仔的亮闪剃刀。

我曾经把这部小说命名为“流离”。里面的女人在生活空间上都做了巨大的位移与跳跃,却无法挣脱身心,仿佛空气里有种强大傲慢的专治力量。刘大脚从嬉子湖来到汤乔,她的人生不是最悲摧的,因为她没看到女儿更惨的结局就已经死了。书中的几个边缘女性倒是暂时逃脱了——比如,汪虹、刘琳……书中没有给出她们的未来,但至少不让人总处于绝望的想象、悲观的预期中。一位一口气读完本书的朋友说,她有种默默为她们祝福的冲动。

当初稿完成时,我忍不住在结尾敲进了这样一行文字:当你不能选择生活,当你纠结于命运无常时,你何不尝试一次自主的“身体的逃离”。

2

书写给了我新的发现和思考。书中提到了中国历史上桐城籍的著名女性,方以智的二姑,文学家、画家方维仪;成功刺杀孙传芳的民国奇女施剑翘(施谷兰)。一文一武两个女人,最远的离当下的桐城不过三百多年。而明清以降,以诗歌为代表的女性文学兴起是中国文学史上的一件大事,其中桐城才媛群体性涌现则是事件中的事件。

一个事实是,光铁夫在1936年辑著《安徽名媛诗词征略》中收录安徽历代名媛四百人的诗词,明清安庆府的桐城就有九十三位。对比书中的女性名字我几度迷思:时代在演进,桐城的夫权力量何以没有失势?

这很好解释。才媛必生于官宦之家,历代入仕的桐城人视男女读书为平权事,她们“能写”和“被写”,有名有姓地留存在正统的文学记录中并不稀奇。然而,历史上的绝大部分桐城女性生活在贫困与夫权交织的乡土层,她们或有几笔隐藏在野史及地方志里,却鲜有名字,甚至随夫的姓氏。

清人姚元之在《竹叶亭杂记》中记录了道光十一年桐城发大水,一女子躲避不及,水快淹到腰部了,有男人伸手救援,拉了这女子的左胳膊。这女子呼号大哭,说我几十年的贞节,怎么能让一个陌生男子污了我的左臂?顺手抢了一把逃难者手中的菜刀,把左臂砍下了。

这个痛心的记录一直没从我的心里抹去。历史上的桐城多少有故事的女性,因为平庸的家世而被时间抹擦掉了。

女性刘大脚在书中依旧没有名字。她的孙女刘琳在书中出现频率较高,刘琳的男友则以“刘琳的男友”出现。我以自私的情感做了一次赋名及性别的平衡。

书写中的另一个发现是:以1980年为分割,关于汤乔此前的叙述是长篇累牍的,呈现出氤氲气息和粗鄙的乡村世界。伴随着1989年通辰植纤厂的衰落,关键人物命运几乎同时逆转,败相快镜头呈现,就像走了十年慢牛的美国股市因新冠疫情溃不成军。

|