|

11月26日上午,上海市新闻出版局发布2015“上海翻译出版促进计划”入选书目。在8家单位申报的19个项目中,评选出了四种入选的图书。其中两种图书获得了一万美元的上限翻译资助,其余两种则获得了全额资助。

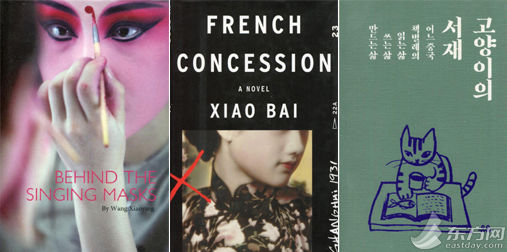

部分入选2015“上海翻译出版促进计划”图书

突破瓶颈“走出去”

“上海翻译出版促进计划”是上海市新闻出版局为打通上海优秀作品对外传播的一大瓶颈——翻译质量不高,难以被外国读者接受,也难以进入各国主流发行渠道。重点支持外籍译者译介中国作品,评审合格的作品上限可获得一万美元的资助。

对于出版界而言,“走出去”已经不是一个新的话题,说了那么多年,也做了那么多,但现实情况又是如何呢?上海新闻出版局对外交流与合作处处长武幼章告诉记者,许多中国作品找个人翻译一下,然后就躺在了驻外的大使馆或者是不主流的书店,多流于形式。真正“进入”的不多,到外国读者手里有机会接触到的机会就更小了。

上海市新闻出版局局长徐炯介绍说,王安忆的《长恨歌》,花了7年时间被翻译成了法文,并且成功进入国外市场。王安忆曾经表示,法文版有700多页,但是法国人坚持一个字不删,在巴黎,也都能够在主流书店买到。如今,许多作品是翻译完成了,语法没有问题,但作为文学作品,没有传达出文学的韵味。再加上有些作品也没有进入主流渠道。目前中国文化的对外传播仍是弱项,需要我们努力开拓创新。

“上海翻译出版促进计划”标准“严苛”

一部作品如何能在国外市场站住脚?据参与此次评审的评委史领空透露,首先作品需要上海著名作家所著,译者则必须是中外文化交流的活跃者,这样在质量上就可以得到保证。另外,强调国际化,看该书是否由国外著名出版公司出版。评审胡春春补充道,我们还会看翻译者的背景,他译介的作品是否是其母语,他是否又长期在中国生活过,有翻译过一些其他作品吗?

对此,上海新闻出版局对外交流与合作处处长武幼章解释说,“今年是‘上海翻译出版促进计划’的第一年,标准确实很严格。但我们的目的是明确的,就是让上海的作品可以真正‘走出去’。今年我们从19个项目中评选出了4个,明年的情况可能类似。”

一万美元作用有多大?出版社:很大

在今年评选出的四种图书中,上海交通大学出版社的《老猫的书房》入围,并获得了全额的翻译资助。上海交通大学出版社的李广良副社长表示,这笔资助对于他们来说作用很大。他说,如今译者的收入普遍不高,按照市场价来算,千字一般是600元上限,那么10万字的话就是6万元。翻译资助很大程度上解决了译者这一部分的支出。

另外,“上海翻译出版促进计划”针对的也不仅仅是已经出版了的图书。据介绍,有一些项目正处于与外方的谈判中,在成本、市场方面存在分歧,那这一万美元就好比是雪中送炭,可以排除一些障碍。

上海一直都是重要出版单位、出版产业的聚集地。近年来,上海文艺出版社等在版权引进、输出方面取得了很好成绩,推动莫言、王安忆、王小鹰、陈丹燕、小白等优秀作家作品进入外国出版人、评论家以及公众的视野,为外国读者了解中国发展、上海文化提供了良好素材。

2015上海翻译出版促进计划入选图书

1.《租界》(作者小白,译者江晨欣[新加坡],上海九久读书人文化实业有限公司选送)

2.《老猫的书房》(作者江晓原,译者李京珉[韩国],上海交通大学出版社选送)

3.《革命与形式:茅盾早期小说的现代性展开 1927-1930》(作者陈建华,译者Carlos Rojas [美国],复旦大学出版社选送)

4.《假面吟》(作者王小鹰,译者李耀宗[中国台湾],上海新闻出版发展公司选送)

|