|

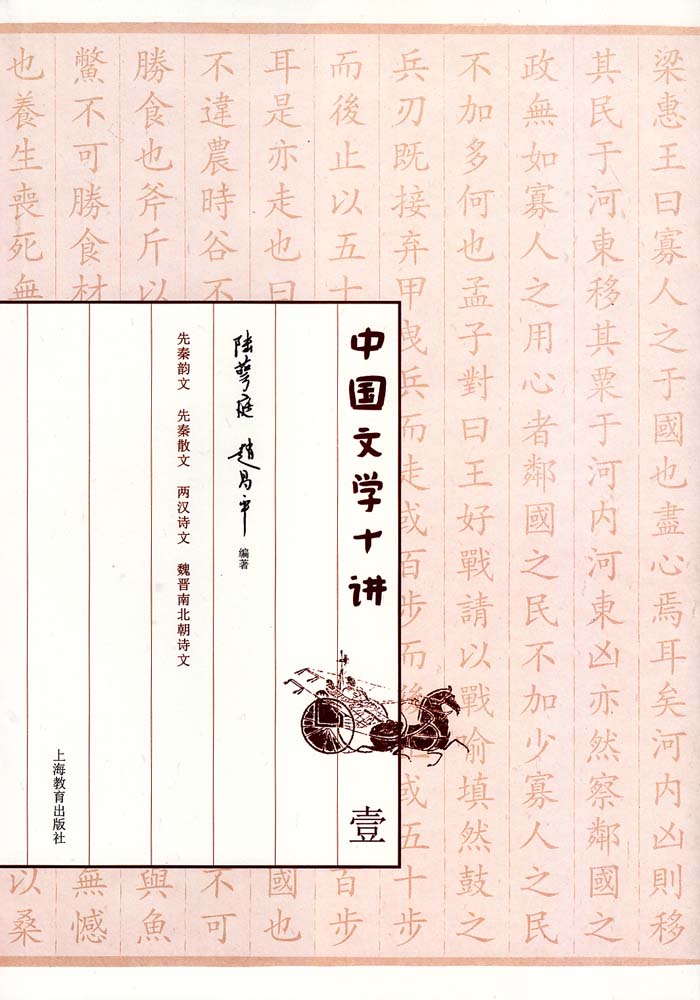

对待一本好书的态度,编辑和读者其实是一样的。编辑是读者,但又不只是读者。具体表现就在于读过书后,编辑要绞尽脑汁做好这本书,让它以最好的面貌呈现给更广大的读者。我作为《中国文学十讲》(上海教育出版社出版)的责任编辑,就是这样的心态。 对待一本好书的态度,编辑和读者其实是一样的。编辑是读者,但又不只是读者。具体表现就在于读过书后,编辑要绞尽脑汁做好这本书,让它以最好的面貌呈现给更广大的读者。我作为《中国文学十讲》(上海教育出版社出版)的责任编辑,就是这样的心态。

匠心独运话文脉

以个人的人脉资源和能力而言,我是组不到这样的好书书稿的。但是作为团队中的一员,背靠上海教育出版社这棵大树,我又是幸运的。这种感受在第一次读《中国文学十讲》原稿的时候就产生了。在此之前,我还没有看到过如此简洁、生动的中国文学史著作。编辑过程中的愉悦情绪波及选题申报、发稿、审稿、装帧设计等一系列相关环节,爱屋及乌时自然就有了跃跃欲试、乐此不疲的劲头。一路走来,等到一套精美的图书出现在眼前时,感觉自己已经和它熟悉到了亲近的程度,时不时地还想找出某些片段来一读再读。走笔至此,忍不住把书中评价庄子《知鱼之乐》部分的一段文字分享给大家:

更可贵的是其用语精当而不枯索,如在日常的“抬杠”中就把问题说清了。这就是庄子的机趣。至于描述语言则淡墨轻染,神情悠远。“庄子与惠子游于濠梁之上”,飘然而至。接着,庄子曰:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也。”一种与自然冥合的意趣盎然于纸上。结末云:“我知之濠上也。”则分明是战败论敌、踌躇满志的神态。尤其有趣的是“濠上”两字,遥应起笔“濠梁之上”,更见出“达者”之与道通为一,无时无地不如此。

记得读大学时,同学之间常用“子非鱼,安知鱼之乐”相谐谑,老师在课堂上也是左讲右讲,纠缠于庄惠两人的迂回之词,都未得真味。如上面一段文字,避轻就重,寥寥数语就让读者轩豁开朗,和庄子的机敏般配之极。

“用语精当而不枯索”是书中对庄子《知鱼之乐》一文的评价,又何尝不能借用作为这套书的自评呢?

独树一帜成一派

比之这样的语言韵味让读者过足书瘾,《中国文学十讲》还有更重要的惊喜,那就是它的整体结构或者说体例的与众不同。《中国文学十讲》避开了一般文学史卷帙浩繁、枝词蔓说和浓重的学术化痕迹,自成一格,以作品为落脚点,用经典带动史述,将不同时期的文学作品作为契机和引领,概括中国文学的华丽流变,串成中国文学的精美史书。这种新颖的结构体系最大的好处就是简明扼要,生动有趣,带领读者以近水楼台先得月的姿态占尽先机,以感性的沉醉品味中国文学的精髓。近来看到有学者批评文学史“抛去文本理论先行”的学院派误区,指出文学史指的其实是“书”之间的联系,深有同感,觉得好像是在为《中国文学十讲》作注解一样。

从以上角度讲,《中国文学十讲》所具有的创新意义就在于,对读者来说,每一首(篇)诗文都是一个鲜活的看点。

高山仰止有内涵

读者的回馈意见也见证了这套书的价值。

《中国文学十讲》成书前,我从未拜见过编著者赵昌平先生,只读过他的书。书出版后,去送书。站在赵先生面前,环顾满室书籍,甚至桌子上、凳子上一摞摞的,我第一次深切地感受到,学问大的人是有气场的。

《中国文学十讲》的另一位编著者陆萼庭先生,是上海出版界德艺双馨的老一代学者,其专著《昆剧演出史稿》在昆剧研究方面具有里程碑的意义。在《并非陈旧的记忆——代序》里,赵昌平先生回忆两人在香港合作的情景,感人至深。《中国文学十讲》出版后,我去拜访陆先生的遗孀郑溥霖老师,她还连连称赞赵先生。

出书后,我们请教过上海市教研室的步根海老师。他盛赞这套书有文化内涵,并且援引一个例子来说明:什么叫文化?比如“兰”字,可以组成“兰花”“春兰”“兰心蕙质”等,但是组成“兰妇”的时候,就包含了文化。步老师认为《中国文学十讲》就具有这样的文化内涵。这个例子显然是幽默而又具有说服力的,让人不得不佩服从事语文教学与研究的学者见解的精辟、比喻的巧妙。的确如此,《中国文学十讲》所选的每一篇作品都像一把钥匙,能开启通往文化富矿的门户。步老师建议中小学教师读一读《中国文学十讲》。

|