|

为萨特和波伏瓦拍摄纪录片 为萨特和波伏瓦拍摄纪录片

南方周末:“双人像”是在什么样的社会背景下拍摄的?

戈贝尔:这次我在中国播放的这部资料片是四十一年前拍摄的,那是冷战时期,也是越战时期,波伏瓦和萨特都参加了罗素法庭对美国发动越南战争所犯下罪行的控诉。这也是引起法国社会无数变革、动荡、颠覆的1968五月风暴的前一年。但法国妇女解放运动还不明显,要等到几年后才在美国女权运动的影响下蓬勃发展起来。

南方周末:萨特和波伏瓦是不是非常爽快就答应了呢?

戈贝尔:他们说只要这些影片能让我挣到足够来巴黎的钱,那他们就很乐意接受加拿大广播电台的拍摄。特别应该注意的是我们的电影是在1967年拍摄的,就是在五月风暴的前一年,处在一切都在分崩离析的前夕。另外值得一提的是,那是新浪潮的年代,我们肩上扛着摄像机可以在巴黎满大街拍摄,在饭店,在“花神”咖啡馆,在报摊,在萨特母亲家里……

现在有些“波伏瓦迷”和“萨特迷”势不两立,力图彻底否定两人在创作中的交流和合作关系,这是非常可笑也是非常可悲的。

南方周末:但《第二性》这个书名是博斯特帮波伏瓦起的,就像《名士风流》是朗兹曼起的。

戈贝尔:是的,博斯特曾经是萨特的得意门生,二战期间成了波伏瓦的情人,之后他娶了奥尔嘉,而奥尔嘉曾经是波伏瓦的学生,波伏瓦-萨特-奥尔嘉组成的“三重奏”也是《女宾》故事的原型,他们四个人之间的情感纠葛在萨特后来的《自由之路》中也有所影射。他们的爱情契约,还有“必然”和“偶然”的爱情在当时是非常大胆的,可以说是“惊世骇俗”的。

南方周末:我记得你们坐在花神咖啡馆里,波伏瓦指给你看她和萨特以前爱坐的位置。

戈贝尔:是的,她说是带我去怀旧,当时我经常陪着她怀旧,因为我们常常一起泡咖啡馆。二战期间他们常去那里,因为暖和,波伏瓦喜欢坐在离火炉很近的软垫长凳上,而萨特通常坐在挨着酒瓶子的桌子旁边。

她还带我去看萨特曾经住过的房子,看她和妹妹“玩具娃娃”出生的房子,尤其是看三楼的阳台,在《闺中淑女》里,波伏瓦写道:“我就坐在阳台上,我就坐在那里看大街上往来的行人。”那是她童年的乐趣,想象大街上这些人可能会有的故事。她还带我看她曾经上过的中学,看《词语》一书中故事发生的房子,它不是萨特出生的房子,而是萨特五岁时寡居的母亲带他住回娘家,一直到她再婚搬到拉罗歇尔去住之前的房子。是他童年时代最重要的地方,就是在那里萨特沉浸在阅读中,萌生了“写作的梦想”。

南方周末:和你一起拍纪录片的朗兹曼写的回忆录2009年出版,应该可以看到他对他和波伏瓦之间的那段爱情的诠释。

戈贝尔:我很担心朗兹曼会借波伏瓦拔高自己,他可是个自我感觉很良好的男人。

过去的生活不能由人握在手里

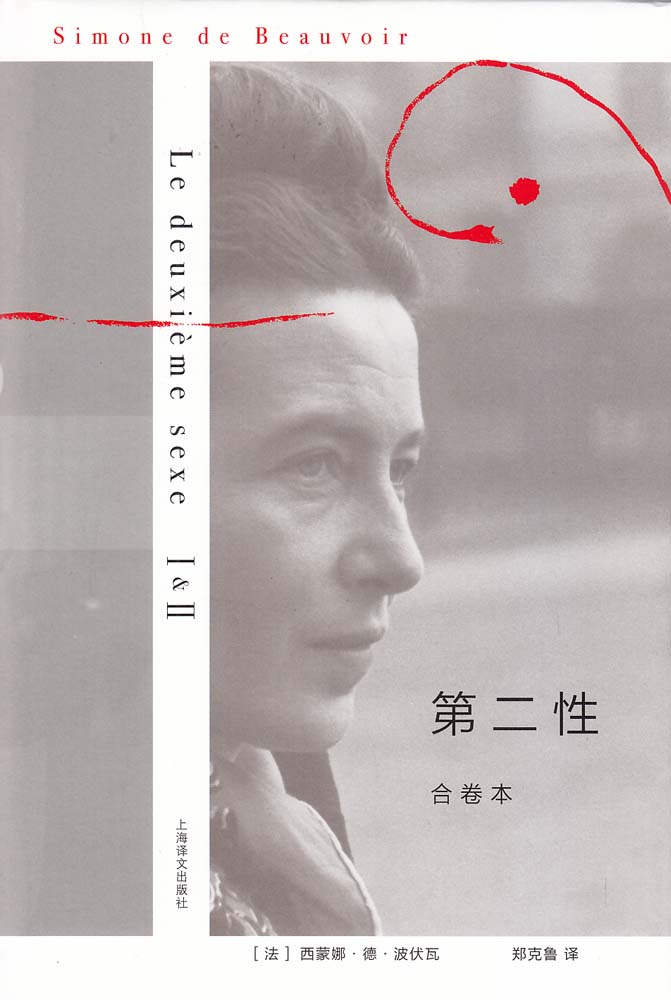

南方周末:波伏瓦当时五十九岁,她对她的面容很在意,在影片中我们看到很多她的脸部的特写镜头,她对自己的形象满意吗?

戈贝尔:有一天她跟我提起被“存在的空虚”所侵袭的人生。或许这是一种作品已经写完、人生已经走到尽头的感觉,她认为五十九岁的自己已经苍老了,不可能再有爱情,不可能再像年轻时候一样可以一个人或几个人一起出去远足露营,感觉体力不支,记忆力退化。这是一种心理年龄暗示,我们在影片中看到的依然是她美丽而自信的脸庞,穿着一件素雅的白色有银色条纹的高领毛衣,白色蕾丝花边的袜子,涂着指甲油,手势极富表现力。她是个腼腆的人,说话的时候嗓音有点沙哑,难以模仿。她说话有种训练有素、意志坚定的风格,她过去是个教师,她说话的语速很快,思路敏捷而坚定。我一直觉得她很美,黑发碧眼,优雅而亲切。

南方周末:1967年波伏瓦已经处在荣誉的巅峰。她刚花了十年时间写了回忆录的三部巨著《闺中淑女》、《盛年》和《时势的力量》,还有描写她母亲去世的书《宁静而亡》……

戈贝尔:萨特认为《宁静而亡》是波伏瓦写得最好的书,我本人也很喜欢这本书,死亡是一个萦绕不去的哲学命题。波伏瓦的作品大多是悲剧性的。

南方周末:萨特1980年去世前后,波伏瓦与萨特的关系好吗?

戈贝尔:1956年,年仅19岁的阿尔及利亚籍姑娘阿莱特·艾卡姆找萨特请教写论文备考巴黎高师,见过几面后,阿莱特就成了萨特的情人,1965年萨特收她为养女,为她取得了法国国籍,同时也意味着她将继承萨特全部的著作权和遗产。尤其是1972年,萨特找了一个秘书皮埃尔·维克多,后者在某种意义上“劫持(霸占)了”萨特晚年的思想,和阿莱特一起和波伏瓦交恶,波伏瓦感到自己受到了背叛,为自己也为萨特感到可悲,幸而她也遇到了她的接班人西尔维·勒邦,后来成了她的养女,她和西尔维一起积极地投身到妇女解放事业中去。是西尔维点燃了波伏瓦晚年对生活的热情和渴望。

1986年4月14日,波伏瓦去世,死因和萨特一样——肺部炎症引起的肺水肿,她被安葬在蒙帕纳斯公墓萨特身边。

|