|

我看到的萨特生活 我看到的萨特生活

南方周末:你见到萨特第一面的印象?

戈贝尔:一眼看萨特个子矮小,厚嘴唇,斜眼,是挺丑的,但只要一听他说话,你对他的印象就会彻底改变,他变得迷人、睿智、敏锐而且幽默,属于那种有很多思想闪光的人,你会不自觉受到他的吸引,而且他很慷慨,而且虽然朝三暮四,却从不始乱终弃,当爱情不再了,他和情人们都保持着往来,甚至从某种意义上说,他一直在经济上“养”着她们。他之所以写戏剧,很大原因就是为了让他的情人有角色演。

萨特和波伏瓦都属于健谈爱交流的人,或许跟他们都曾经做过老师有关,说起来就是滔滔不绝,思维非常活跃,所以跟他们说话的时候你必须跟上他们思想的节奏,否则你就会落后,就只能乖乖地做“学生”。

应该说我们无话不谈,话题涉及的面很广,有政治介入,有文学创作,有日常生活琐事,有对未来的看法也有对过去的缅怀。我最喜欢听波伏瓦讲以前的事情,二战前和二战中她和萨特的遭遇,那是一个我年轻时候在加拿大的雪原里一直梦想见识的“圣日尔曼德普雷神话”。

南方周末:在《让·保尔·萨特和西蒙娜·德·波伏瓦双人像》里,我们第一次看到《现代》杂志的编辑部,看到萨特弹钢琴,看到萨特的母亲、养女,看到这对文字情侣并排坐在各自的书桌前写作,烟抽得很凶。当时,萨特又是怎么样的状态?

戈贝尔:1967年的时候萨特的身体状况还好,头脑还非常清醒,思维也非常活跃。几年后其他人拍摄的彩色片中,那时萨特左半脑的循环系统功能已经严重失调,有一部分血管很狭窄。萨特本来就丑,那时候更丑了,话说不清楚,嘴有点歪,是轻度中风的症状。他每天抽三包香烟,为了保持思维的活跃,他长期以来白天服用安非他命让大脑兴奋,晚上喝大量威士忌来放松。

最终他的健康全毁了,他产生了幻觉,神智有些不清,逻辑也开始变得混乱,很难捕捉他的思想,尤其是1973年失明以后。但令我特别感动的是双目失明的萨特,羸弱、受着病痛的折磨,但他从不抱怨,他常常微笑着,感谢所有帮助他的人。他晚年的时候,萨冈时不时会去看他,约他在餐厅吃饭,偷偷塞给他一小瓶烈酒,因为海狸已经严格限制他饮酒了。

南方周末:有人说萨特拒绝诺贝尔文学奖是出于骄傲,因为这个奖先颁给了另一个存在主义大师加缪而不是他,您是怎么看的?

戈贝尔:拒绝诺贝尔奖的一大笔奖金首先需要的是勇气,不受金钱诱惑或者收买的勇气。我记得当时我对萨特说赶快去领奖吧,那可是一大笔钱呐!女人总是实际的。但他拒绝了,我不认为那是出于傲慢,我相信他的理由,作为独立、自由的知识分子的理由。他拒绝来自官方的任何荣誉。尤其是在冷战时期,他不愿意妥协,他永远都站在被压迫者的一边。

阿尔及利亚战争期间,他支持阿尔及利亚独立,一些法国民众骂他是叛徒,他的房子遭到了塑料炸弹的袭击,还好没有人员伤亡。马尔罗的房子也被炸了,很严重,二楼的一个小姑娘被炸瞎了一只眼睛。塑料炸弹事件后,他们有一阵子就住在萨特的秘书克洛德·弗帮他们找的公寓里,这是这对“假太太”和“假先生”(“弗”在法语中和“假”是一个发音)难得早晚都生活在一起的时光。在这之前和在这之后,萨特都一直和他母亲一道住,后来还有他的养女。

南方周末:萨特和波伏瓦的日常生活是怎么样的?他们各自的恋人你见过吗?

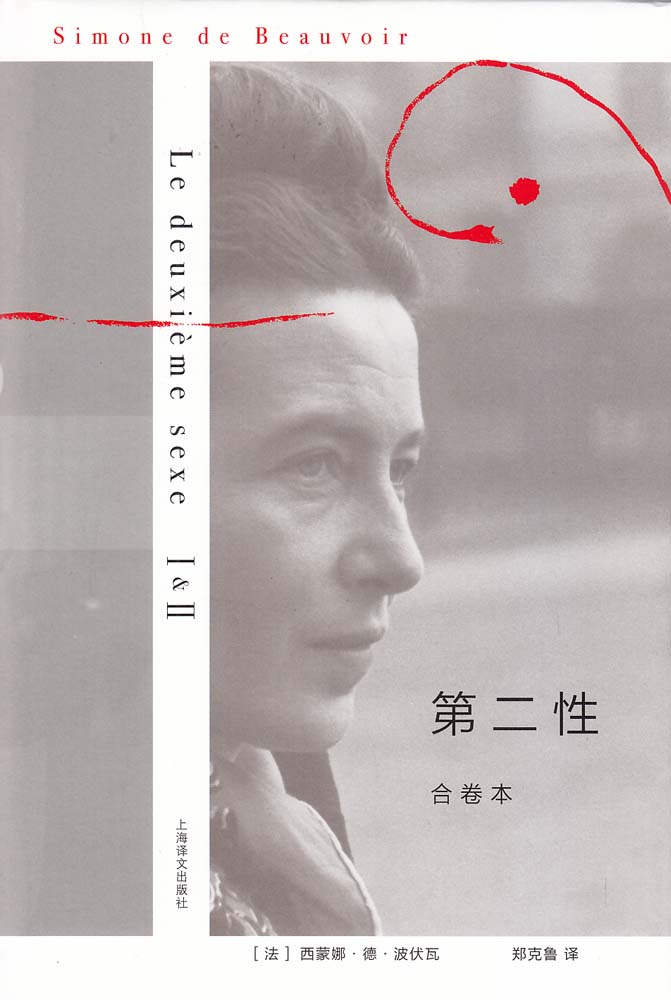

戈贝尔:他们在巴黎各自住各自的,但几乎天天见面,中午常常一起在圣日尔曼德普雷区的“调色板”餐厅吃饭、聊天。就算他们没在一起午餐,那他们也会恪守他们下午四点的约会,约好一起肩并肩地创作。他们可以有六个月时间都不知道对方具体在写什么,但他们的手稿都会在第一时间交给对方“审批”。比如萨特就是那本让波伏瓦蜚声全球的《第二性》的第一位读者。而波伏瓦总会对萨特的作品提出尖锐的意见,有时候萨特很生气,但平静下来他发现波伏瓦的意见“永远正确”。萨特-波伏瓦这对传奇情侣的爱情更多的是维系在他们的思想交流的“绝对透明”上,对待写作如此,对待政治介入如此,对待两人各自“偶然的爱情”亦如此。

1958年波伏瓦和她最后一个情人克洛德·朗兹曼分手,因为年龄差距悬殊(14岁),但两人一直保持好朋友的关系,还有波伏瓦以前的情人博斯特,大家都是好朋友,包括萨特的情人奥尔嘉、旺达、娜塔莉·索罗金、米歇尔·维昂等。可以说50岁以后,她有很多朋友(老朋友或旧情人),但不再有身体意义上的恋人。他们的朋友也是我的朋友,1967年我为加拿大电台拍摄的三部访谈片就是和克洛德·朗兹曼一起采访萨特和波伏瓦的。

因为我当时还很年轻,他们请了资深记者克洛德·朗兹曼来协助我一道采访,朗兹曼是波伏瓦的最后一个情人(当时他45岁,波伏瓦59岁,他们的爱情故事已经结束,但偶尔在影片中还是可以捕捉到一两个温情脉脉的眼神交流)。

|