|

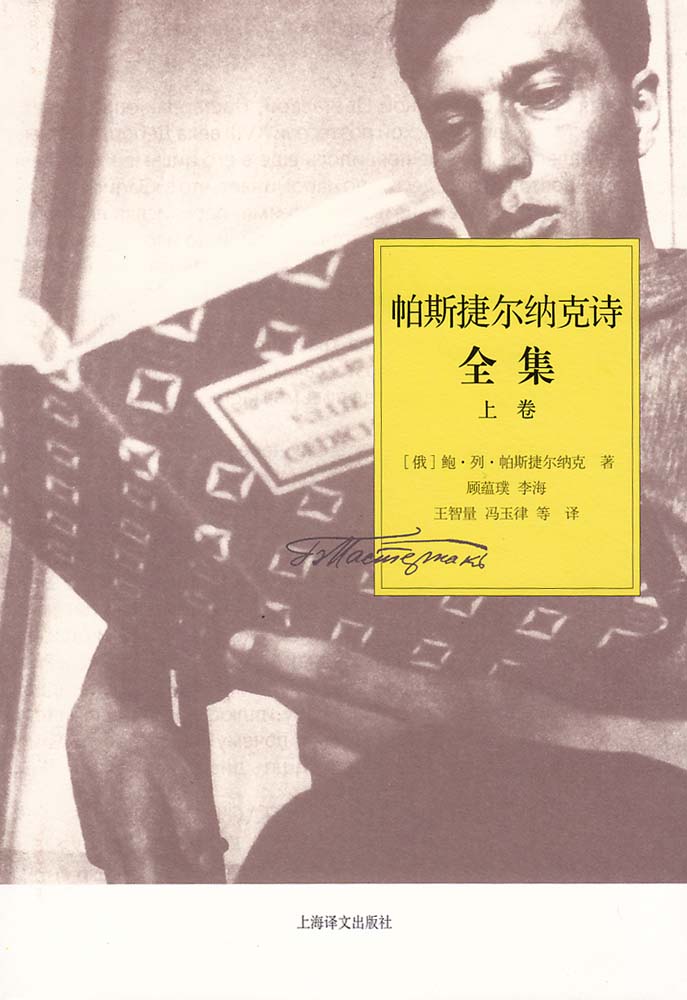

鲍里斯·列昂尼德维奇·帕斯捷尔纳克(1890―1960),是二十世纪屈指可数的俄罗斯诗歌巨匠之一。他横跨十九与二十两个世纪,纵历白银时代、十月革命和苏联“解冻”三次沧桑。这位“极其独特的天才”(高尔基语)早年即因勇于革新而蜚声俄罗斯诗坛,但创作道路荆棘丛生,晚年虽因“在现代抒情诗和伟大的俄国小说的传统领域所取得的巨大成就”而获诺贝尔文学奖(1958年),又迫于国内压力而毅然拒受。这个以艺术为生命并为它献出一切的人宁肯主动舍弃荣誉也不愿被逼舍弃祖国,让一切珍爱他的人们备感悲壮,赢得他们历久不减的人格仰慕和解读热情。 鲍里斯·列昂尼德维奇·帕斯捷尔纳克(1890―1960),是二十世纪屈指可数的俄罗斯诗歌巨匠之一。他横跨十九与二十两个世纪,纵历白银时代、十月革命和苏联“解冻”三次沧桑。这位“极其独特的天才”(高尔基语)早年即因勇于革新而蜚声俄罗斯诗坛,但创作道路荆棘丛生,晚年虽因“在现代抒情诗和伟大的俄国小说的传统领域所取得的巨大成就”而获诺贝尔文学奖(1958年),又迫于国内压力而毅然拒受。这个以艺术为生命并为它献出一切的人宁肯主动舍弃荣誉也不愿被逼舍弃祖国,让一切珍爱他的人们备感悲壮,赢得他们历久不减的人格仰慕和解读热情。

常言道,时世造英雄(也包括艺术天才),但英雄本身必须具备英雄的特殊禀赋,英雄的真知灼见和英雄的矢志不移。帕斯捷尔纳克就是复杂多变的时代通过他的艺术素养、深邃目光和意志品质等特殊条件打造而成的艺术天才。他出生于艺术精英之家,出色的画家父亲和天才的钢琴家母亲留给他得天独厚的艺术细胞和一往无前地献身艺术的精神传家宝。他的直接感受的纯净、敏锐和艺术感染力使他天生跟莫奈等印象派大师的风格接近。他就读过的莫斯科大学和德国马堡大学(仅一学期)的哲学专业培养了他把握客观现实的哲理思辨能力。这位早在童年和少年时代就曾对奥地利诗人里尔克、俄罗斯文豪列夫·托尔斯泰、俄罗斯音乐家斯克里亚宾着迷的多栖的艺术天才在兼容丘特切夫以前的诗歌传统和勃洛克以后的诗学革新的基础上开始了自己对现代诗歌长达半个多世纪的艺术探索。帕斯捷尔纳克的诗歌探索一开始就得益于对声音、色彩的灵动捕捉而接近印象主义的艺术特征。印象主义在十九世纪末和二十世纪初的莫斯科曾盛极一时。当时在一度开放的条件下纷然杂呈的各种似乎彼此不相容的文化现象闯进了青年帕斯捷尔纳克的创作灵感并在其中形成一种“多联想的印象主义”(利哈乔夫语)。但是他的资质、学养和气度使他超越了印象主义的局限而形成自己独特的诗美世界:从景物表象的瞬间感受中捕捉景物表象后的永恒,用帕斯捷尔纳克的话来说,就是“永恒的印象主义”,或是“客观的主题选择和对转瞬即逝的运动中的景物的描绘”,“对于诗歌来说,哲学必不可少,并非作为抽象概念和公式的体系,而是作为理解生活的形式……没有哲学,诗会变得浅薄,变成特写或小品文”(帕斯捷尔纳克:《几个原理》)。凭借自己的哲理感悟,他在抒情诗《永远转瞬即逝的雷暴》中用诗的意象演示了自己所发明的上述艺术公式,即从瞬间感受中捕捉永恒的元素,又在抒情诗《变奏曲·六》末尾用意象写就了饱含上述哲理的诗的箴言:

这一刹那延续了短短一瞬,

但是它甚至盖得过永恒。

无论帕斯捷尔纳克的思维方式在传统与创新的夹缝中如何独特,无论他在长达近半个世纪的创新中受过多少流派的直接和间接的影响,只要抓住瞬间的永恒这个关键,便能一针见血、迎刃而解地把握帕诗的形象思维的脉络,而真正走进帕斯捷尔纳克的艺术王国。洛克思说:“读者们遇到了一位思维方式另类的诗人。为了理解他的诗,必须首先对自己作些克制,在某种意义上调整惯用的理解方式。他的感受方式和词汇库本身似乎是无法接受的、令人惊讶的。而且一些有关‘不可理解’,有关‘这怎么可能呢’的纠缠不休的问题伴随着每一本书的出现而出现。”这位文学史家在这段话里所说的帕斯捷尔纳克的思维方式或读者的理解方式主要就是对现实的瞬间感受(即直觉)和对现实的整体把握(即彻悟)的有机统一,缺了它,诗人的心灵世界和艺术世界便会是“不可理解”的。帕斯捷尔纳克自己在说明譬喻之法时的一段话可以引来更具说服力地阐明他的瞬间感受的形象思维脉络:“人不能永生但却构想出永远的巨大的使命,其自然的后果就是譬喻。由于两者不相符合,人看待事物必须像鹰一样敏锐。从瞬间的易得的彻悟来表达思想。这也就是诗歌……”

帕斯捷尔纳克的诗歌风格是白银时代众多诗歌流派相互碰撞而在他的灵感中所打出的独特火花。解读他的诗,不能像解读勃洛克、叶赛宁的诗那样主要凭借诗人生平的发展轨迹,而应像解读费特、阿·托尔斯泰的诗那样主要从跟踪艺术思维的脉络入手,因为他对诗艺术本身的探索远远高于他对自身经历的移位。长诗的情况有所不同,如《斯佩克托尔斯基》在很大程度上是自传体的,《日瓦戈医生》中的抒情诗《日瓦戈的诗》虽然也像是例外,但这种对自身的借鉴通过小说中的人物(日瓦戈、拉拉等)的折射已另辟艺术想象的空间。

|