|

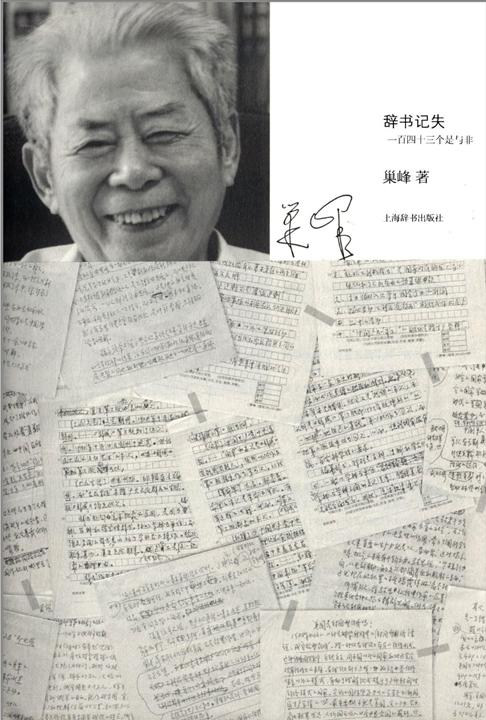

放在我面前的那本《辞书记失——一百四十三个是与非》,20余万字,主体部分由143篇文章组成,其评论的对象是各种辞书中的各类失误。这是著名辞书学家、出版家巢峰85岁高龄又出的新著。专著条分缕析,议论风生;言之成理,持之有故。书中涉及的辞书,基本是新中国成立以来编纂出版的,大多数是哲学社会科学方面的专科词典,而对他长期参与或具体主持编纂工作的《辞海》也多有评论,体现出光明磊落不护短的精神。全书资料翔实、有理有据,言简意赅却切中要害,真正体现了前辈知识分子如切如磋、如琢如磨的学风。 放在我面前的那本《辞书记失——一百四十三个是与非》,20余万字,主体部分由143篇文章组成,其评论的对象是各种辞书中的各类失误。这是著名辞书学家、出版家巢峰85岁高龄又出的新著。专著条分缕析,议论风生;言之成理,持之有故。书中涉及的辞书,基本是新中国成立以来编纂出版的,大多数是哲学社会科学方面的专科词典,而对他长期参与或具体主持编纂工作的《辞海》也多有评论,体现出光明磊落不护短的精神。全书资料翔实、有理有据,言简意赅却切中要害,真正体现了前辈知识分子如切如磋、如琢如磨的学风。

在出版界,提起巢峰,无人不晓。他曾任上海辞书出版社社长兼总编辑,从1978年至今,长期担任辞海编辑委员会委员、副主编、常务副主编,历经《辞海》前后四个版本的修订编纂工作,而且至今仍以《辞海》和《大辞海》常务副主编和编审的身份,坚守在辞海岗位上。

日前,笔者专程拜访了这位“传奇老人”,欣喜地听他回望那不平凡的出版生涯,叙述编撰那部《辞海》中鲜为人知的幕后故事。我们的话题自然从他的新著谈起。

开创辞书学批评,揭批伪劣辞书

作者:巢峰老,去年底,您又推出新作《辞书记失——一百四十三个是与非》,甫一亮相就引起强烈反响。如果没有记错,您已有三部文集问世。诚如出版大家刘杲先生所言:“又是春风拂面时,昂然老树发新枝”。

巢峰:过奖了。这是我的一本辞书评论的书。犹如文学批评、艺术批评一样,作为辞书学,也应该有批评,否则它何能健康发展。研究前人的失误,其实是件很有意义的事。19世纪德国哲学家狄慈根说:“前人的错误给我们的教益不亚于他们的积极的成就给我们的教益。”前修未密,后出转精。当然前人的失误不会自然地给我们教益,这里的关键是要对前人的失误分析研究,从中吸取教训。集我数十年出版工作的观察,特别是对辞书编撰的研究,我想很有必要将一些“失误”与同仁和专家切磋。如此,对抵制谬种流传,树立严谨作风,有一定作用吧。

作者:长期以来您为提高我国辞书编撰质量,推动辞书事业进步,做了不少工作。作为中国辞书学会的代会长,在您任职期间,不仅创立了中国辞书的最高奖中国辞书奖,而且在中国辞书界开展打假批劣。

巢峰:设立中国辞书奖的同时,我还将我主持的上海辞书出版社辟为辞书学术研究基地,创办了研究刊物《辞书研究》。这些无疑是为奖掖先进,使辞书沿着准确的方向发展。当然,我们不应忽视它的另一面,那就是对炮制精神垃圾的行为给予揭露和批判。

有一段时间,我们辞书界在编撰质量上出现了严重问题。如上世纪90年代,王同亿主编的《语言大典》出版,及后来又主编的《新世纪现代汉语词典》等。这是些抄袭剽窃、胡编乱造的辞典。我认为,这种错误百出的辞书,玷污了学界的严谨学风,并将贻误我们读者。所以,当年我在中国辞书学会大会上毫不含糊地指出:“评劣就是要与辞书编纂与出版中的堕落现象作斗争。我们要促使辞书事业在健康的道路上发展,就一定要做好打假打劣的工作。如果让那些歪风邪气泛滥成灾,通行无阻,什么抄袭有理,差错有理,拼凑有理,那还有什么真理?”随着报上批评文章陆续发表,我也写了《〈语言大典〉的教训》《刹一刹著书出书中的粗制滥造风兼评王同亿主编的〈语言大典〉》《辞书编纂必须坚持中国先进文化的前进方向——评〈新世纪现代汉语词典〉》等文章,矛头所向,直指辞书编纂领域沉疴:“王同亿现象”集中反映了我国辞书编纂和出版工作中三股歪风,即抄袭剽窃、粗制滥造和重复出版风。通过打假批劣,应该说取得了良好的社会效果。

自学成才的经济学家

作者:您14岁参加革命,小学没毕业,初中只读过三个月,但在上海,您是位被学界认同的经济学家,您还是上海市经济学会会长。您的学识,来自?

巢峰:我曾是新四军的一名战士。1954年调入华东出版局做财务工作。1958年,没做过一天编辑的我,被调至上海人民出版社任副总编辑,主管经济学编辑室。我审阅的第一本著作就是王亚南的《资本论研究》,接着是胡寄窗、于光远、许涤新、漆其生、沈志远等一系列专家学者的著作。这迫使我捧起了《资本论》和政治经济学方面的读物。所谓急用先学,我频繁出现在政治经济学报告现场,走进了马克思、恩格斯为我铺展开的世界。每审一部书稿,我得找一堆参考书,书稿审完,书基本上也看完了。

|