|

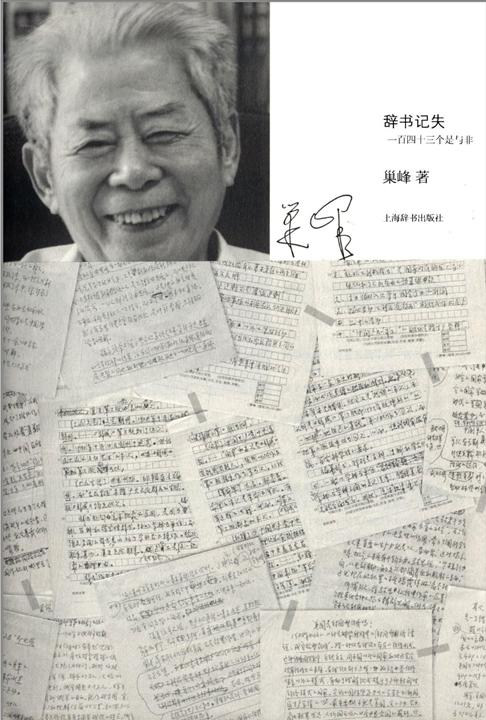

巢老的新书《辞书记失--一百四十三个是与非》(上海辞书出版社2013年9月)出版了。 封面上印着巢老的照片,剑眉华发,笑容可掬,确是一位慈祥的长者。 巢老的新书《辞书记失--一百四十三个是与非》(上海辞书出版社2013年9月)出版了。 封面上印着巢老的照片,剑眉华发,笑容可掬,确是一位慈祥的长者。

这就是巢老--十四岁就参加了新四军,亲身参与了七十几年前那波澜壮阔 的革命斗争;新中国成立后,又在文化战线为辞书编纂事业奋斗至今,亲自 参与、主持了巨型工具书《辞海》1979年版、1989年版、1999年版、2009年 版的编纂出版。

封面的右上角有巢老的亲笔签名,下方则是多年来撰写的手稿的书影。 那苍劲有力的笔迹,透露出一个战士的果敢与坚毅;层次分明的修改痕迹, 又充分体现了一位学者的审慎和严谨。

人们历来信任辞书,往往誉之为“无声的老师”“无墙的大学”。然而对于辞书的编纂过程,人们多数却没有切身体会,仅仅停留在“剪刀加糨 糊”的模糊认识上。于是,一些半吊子,下笔轻率信马由缰;一些糊涂蛋, 东摘西抄不知所云;一些无知者,胡编乱造胆大妄为;其极端者如王同亿, 则集半吊子、糊涂蛋、无知者于一身,十年间拼凑了二十五部词典,共一亿七千多万字,令人“叹为观止”。

于是巢老首先扛起了辞书界“打假批劣”的大旗!

1992年10月29日,在中国辞书学会成立大会的闭幕词中,学会第一副会 长巢峰尖锐地指出:“(像《语言大典》)这样的词典,怎么能不加批判、抵制而任其流传?我以为我们的辞书编纂和出版中有一种堕落行为,评劣就是要与辞书编纂与出版中的堕落现象作斗争。我们要促使辞书事业在健康的 道路上发展,就一定要做好打假打劣的工作。如果让那些歪风邪气泛滥成 灾,通行无阻,什么抄袭有理,差错有理,拼凑有理,那还有什么真理,那 还要中国辞书学会干什么?”

作为后生晚辈,我们虽不及亲见巢老二十余年前的“战士”神采,如今读起这段话来,遥想巢老当年掷地有声的发言,仍然觉得场景如在目前,风 姿令人神往!

数十年的辞书编纂生涯,已经成为学者的巢老仍然习惯于“战斗”-- 不光是对辞书界的各种歪风邪气猛烈批判,而且对辞书条目中的种种谬误也 总是毫不留情地加以披露。这一部《辞书记失》便是撷取了过去辞书条目中 错误的143个例子,内容涵盖哲学、经济、政治、文化等多个方面,从辞书编 纂专业的角度分析、指陈谬误所在。

收词立目是辞书编纂开始前就应作充分准备的基础性工作。一部辞书 所收的词目,应当构成一个相对完整、均衡的系统。这条原则为辞书编纂者 所熟知。然而2000年出版的一部《东西方哲学大辞典》,却是这一基本原则 实行的“绝好”反面教材。且看巢老为之写的三篇小评论:“一论”中指 出,哲学家、哲学流派、哲学著作、哲学概念名词中的中国部分基本被排除 在外;“二论”中专谈对马列主义哲学概念、著作、人物一概回避的现象; “三论”则聚焦该书对历史唯物主义基本概念、名词术语和观点全面排斥的 情况。三篇小评论,层层深入,鞭辟入里,针针见血。

释文更是一部辞书的灵魂所在,读者的需求应在条目释文中得到满足, 编纂者的水准应在其中得到体现。巢老为我们举出了种种反面例子:释文预 设偏颇立场的,见《〈辞海〉[社会学]条的颠覆性变化》;释文错误的, 见《空想主义与“平等人公社”无关》;释义过窄的,见《怎样为“政治经 济学”下定义》;释义过宽的,见《“决策”的本质是什么》;释文前后矛 盾的,见《怎样释“公私观”》;甚至有释义故弄玄虚的,将“社会文化” 解释为“指由紧密相联的社会与文化建立起来的超有机形貌”,读来不知所 云,越读越糊涂了(见《不知所云的“社会文化”》)!

辞书编纂之难,不仅仅在于收词立目与释文撰写两个方面,还在于词 目间的关联处理,在于照顾释文思想性、知识性、科学性和客观性的平衡。

这中间的处理方法,远不是三言两语就可以概括出来的。巢老以学者严谨而审慎的态度,结合具体的错误形态展开批评,条分缕析,言之成理,深入浅 出,简明扼要,予辞书界同仁教益匪浅。

互联网的迅速普及,使得形态各异的客户端,挤占了世人本就狭隘的视 野;商业思维的日益风靡,使得对“一本万利”盈利模式的追逐,成为了世 人争相追捧的“高端理念”。一时间,快出书、快上市、快赚钱、快搜索、 快反应、快阅读……各种“快”吞噬了人们的时间和大脑,产品来不及精雕 细琢,知识来不及吸收沉淀。本该精打细磨的辞书,被推上了“大干快上, 力求暴利”的“快车道”;本该沉心静气的辞书出版界,越来越热衷于探讨 如何将大型辞书按条目“肢解”卖钱。揠苗助长、掩耳盗铃、缘木求鱼…… 一个个曾经在小学课本上引发我们嘲笑的故事,在辞书出版界也有了实例的诠释。

|