|

貌似写史,却是烁今,改革、邦交跃然纸上 貌似写史,却是烁今,改革、邦交跃然纸上

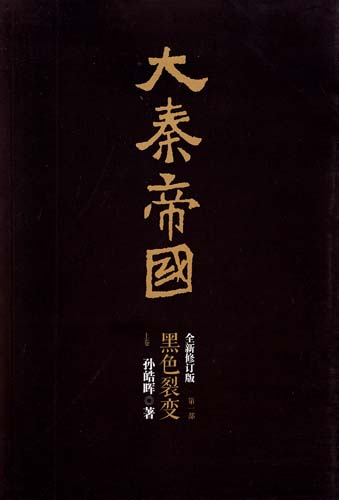

大国泱泱,写书之风蔚然,但有真知灼见者、潜心治学者,寥寥。倒是消费历史者大有人在。比如,金戈铁马的赤壁大战,被写成了帮会火拼;比如抗日神剧,一张大弓所向披靡……相比之下,孙皓晖先生的《大秦帝国》,全书洋洋500余万字,分六部十一卷,一气呵成,读起来颇顺畅:从公元前362年秦献公大败于少梁,秦孝公临危受命,拜商鞅,变宗法,东出中原,一并九州,到秦二世葬送祖业,帝国崩败,整个150年历史。个中典故之丰,人物之多,战事之精彩,学派之纷繁,叹为观止。

为求真,孙先生不仅深入考究《史记》、《战国策》,对于诸子百家之典籍也广为涉猎——描写秦国法律,参考了《商君书》、《云梦睡虎地秦简》;战争描写则汲取了《尉缭子》、《六韬》、《武经总要》等兵书;就连是时之衣食住行,也有典出。如书中的“法酒”、“禹余粮”等物,就分别出自于《齐民要术》、《博物志》等……所涉古籍多达百种、45万字之多。

饱食经书之利,勿庸赘言。饱食经书之弊,却也显然。多数写作者,或陷入书海不自拔,人云亦云,囫囵吞枣。与其浪费纸张,不如不写?孙先生则妙在,以史为蓝本,却不拘泥于史;大胆创新,故事新编,兼有史书、小说之要;貌似写史,却是烁今。

通观全书,明线贯穿始终,一曰“改革”,二曰“邦交”。反观当下之中国,索求文明之复兴,要义何在?亦无非“改革”、“邦交”,四字而已。

不思改革,势必矛盾丛生,30年经济发展之果,60载建国之伟业,恐遭不测;邦交不当,四面狼伺,势必进退维谷,何谈大国崛起之梦?孙先生歌颂商鞅治秦为代表的各国变法,刻画张仪、苏秦力挽狂澜、舌战群雄之潇洒,“求变图存”、“纵横天下”的时代诉求跃然纸上,深渗其中。

如此而然,该书成为中央国家机关的推荐书目,用心可谓良苦。

为商鞅、晁错等赴国难之人正言

不仅礼赞改革,孙先生本人亦践行改革。

孙先生首要之改革,便是为改革者画像。譬如写商鞅。

毛泽东虽然曾盛赞商鞅变法,然历史上,对商鞅的评价,与司马迁唱和者众。《史记》有载:“商君,其天资刻薄人也”,“刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣”。司马迁说得很明白,商鞅是一个刻薄寡恩之人。

姑且不论司马迁诛心之言本身是否“刻薄寡恩”,就史论史,商鞅真就如此?

作者专门撰文阐述《史记·商君列传》的种种疑点,列出了十二个太史公不能自圆其说之处。进而大胆质疑:往往生死存亡之际,勇赴国难之人,如文仲、吴起、商鞅、晁错,《史记》无一例外皆无好评;而范蠡、张良、李陵等擅于世故、明哲保身之流,却备受推崇。何故?

基于考据和合理推演,《大秦帝国》对商鞅之故事,给予全新安排——

商鞅受公子虔之流排挤,逃至商於。再以后,《史记》称商鞅“与其徒属发邑兵北出击郑。秦发兵攻商君,杀之於郑黾池。秦惠王车裂商君以徇,曰:‘莫如商鞅反者!’”但在孙先生笔下,却写成秦惠王迫于保守派之压力,而缉拿商鞅;而商鞅为求变法深刻,而主动护法就刑。

就逻辑推理而言,此安排也有可信之处。商鞅变法,利益受损者,首推贵族世族;改革获利者,首推奴隶平民。商鞅摄政,新法推行;其身后,新法亦为秦用,并助秦一统天下,可见其法之彰、之效。若商鞅真为道德败坏、乱纲扰纪之徒,其法何能长久?何以深入人心?

改革如博弈,其成败固然重要,但改革者之勇毅之担当更值得称道。但凡大变,无待三五旬甚至百年之后,安知成败?

遍读《大秦帝国》,礼颂改革者之意不绝。直到惠王晚年得怪疾,丞相张仪探之,惠王老泪纵横,称之为车裂商君,为王不良,天意使然……此举,亦反证商鞅乃良相也。

舌战群儒,犀利之语引人入胜

《大秦帝国》一书,笔者偏爱前两部,即《黑色裂变》和《国命纵横》。《黑色裂变》讲商鞅变法,《国命纵横》讲张仪斡旋,其精彩皆不亚于秦始皇一统六国。前两部中,也都详细描写过百家争鸣之盛况,引经据典,引人入胜。在此过程中,孙先生继续“改革”,反思儒家。

譬如,孙先生描写张仪舌战孟子,更是令人拍案叫绝。这些,从另一个角度反映了先秦诸子百家灿烂的文化。

比如,张仪说儒家有弊,天下可证:在儒家眼里,人皆小人,唯我君子;术皆卑贱,唯我独尊;学皆邪途,唯我正宗。墨子兼爱,你骂做无父绝后。法家强国富民,你骂成虎狼苛政。老庄超脱,你骂成逃遁之说。兵农医工,你骂为末技细学。纵横策士,你骂作妾妇之道。你损遍天下诸子百家!却大言不惭,公然以王道正统自居。平心而论,儒家自己究有何物?

张仪直斥儒家,更有其甚:深藏利害之心,却将自己说成杀身成仁、舍生取义。但观其行,却是孜孜不倦的谋官求爵,但有不得,便惶惶若丧家之犬!三日不见君王,便其心惴惴;一月不入官府,便不知所终。

甚至儒家提出的“为圣人隐,为大人隐,为贤者隐”,在法家看来是教人自我虐待,教人恭顺服从;最终使民人不敢发掘丑恶……

且不论观点孰是孰非,只是这一番争雄的思想,足以令人慨叹。

|