|

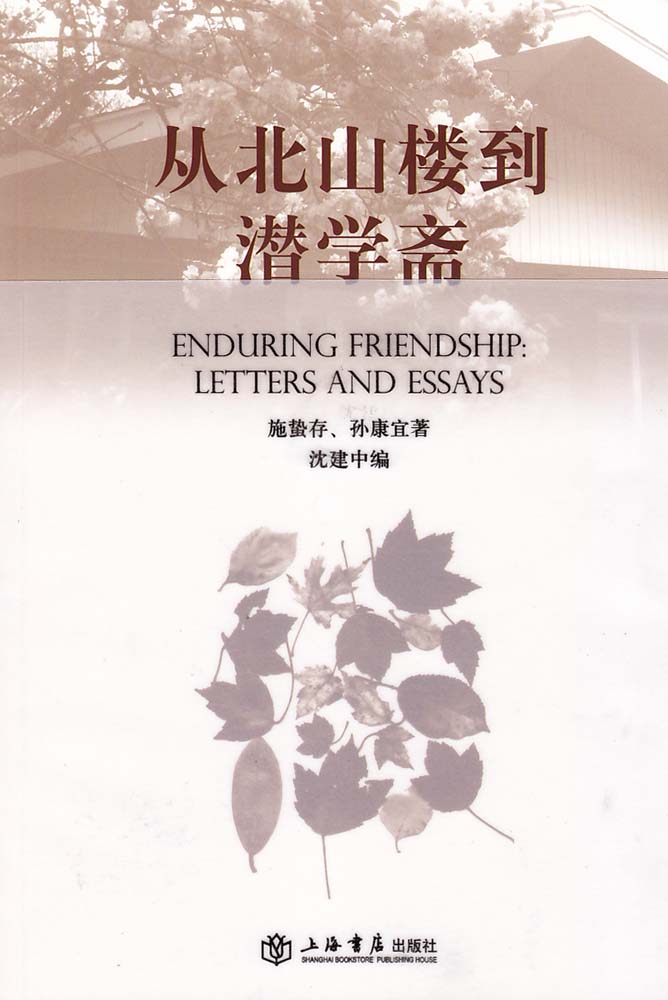

书信原是不拟发表的私书,“文章也只是寥寥数句,或通情愫,或叙事实,而片言只语中反有足以窥见性情之处,此其特色也”(周作人语)。沈建中也许意识到施蛰存先生的书信具有“得以窥见性情”的独特价值,一直致力于施先生来往书信的收集,他将施先生与孙康宜往来信函和孙撰写的有关施先生的七篇文章合编为《从北山楼到潜学斋》。 书信原是不拟发表的私书,“文章也只是寥寥数句,或通情愫,或叙事实,而片言只语中反有足以窥见性情之处,此其特色也”(周作人语)。沈建中也许意识到施蛰存先生的书信具有“得以窥见性情”的独特价值,一直致力于施先生来往书信的收集,他将施先生与孙康宜往来信函和孙撰写的有关施先生的七篇文章合编为《从北山楼到潜学斋》。

笔者查《施蛰存全集》,收录施蛰存致孙康宜函三十五通,而该书多达五十七通。《施蛰存全集》收录施蛰存致张充和函仅一通,该书又增两通,此外附录中的施蛰存致刘裘蒂、施蛰存致张珍怀、施蛰存致叶长海、施蛰存致康正果这四通也未见于《施蛰存全集》。

在《“童化”与“教化”》中,施先生对孙康宜说过这样一段话:“通常人大多像一块面团,总是很被动地接受了社会环境的塑造。但我劝你无论如何要用自己的毅力来塑造你的生活环境。其实说穿了,每个人的人生都像一个大舞台,开始时你总是不太清楚自己所要扮演的是什么角色。但后来随着自己的努力,就会成为剧中的女主角、男主角、丑角等。”施先生何尝不是一直在用自己的毅力来塑造自己的生活环境。他把人生的苦难转化成精神资源:“1960年代,在农村劳动摘棉花时,我边劳动边悟出了一些道理。棉花的性格是受到外部挤压时,它变为渺小无力;可是一旦外部挤压松弛时,它便会弹性十足地恢复原样,棉花依然是棉花,其妙在富有弹性。”1957年1月3日的《文汇报·笔会》刊登的《上海的作家们,为新的一年而努力》 就曾提及“写作环境较差的施蛰存,一方面在华东师大教书,另一方面又在课余赶译丹麦作家尼克索的长篇《征服者贝莱》的第三部‘大斗争’,并以多余的时间辑录‘宋人词话’。”

我未能得见施蛰存先生,“但他留下来的著作,尚能使我们聆听到他纸上的声音”(黄裳语)。《施蛰存全集》《施蛰存先生编年事录》《夏日最后一朵玫瑰——记忆施蛰存》均已出版,我也期待《施蛰存研究资料》早日编成。

|