|

远在美国的孙康宜初到耶鲁大学东亚系讲授中国古典诗词,1984年某天,她收到一封邮来自中国的短函,拆开一读,原来是海内外瞩目的施蛰存教授所寄。 远在美国的孙康宜初到耶鲁大学东亚系讲授中国古典诗词,1984年某天,她收到一封邮来自中国的短函,拆开一读,原来是海内外瞩目的施蛰存教授所寄。

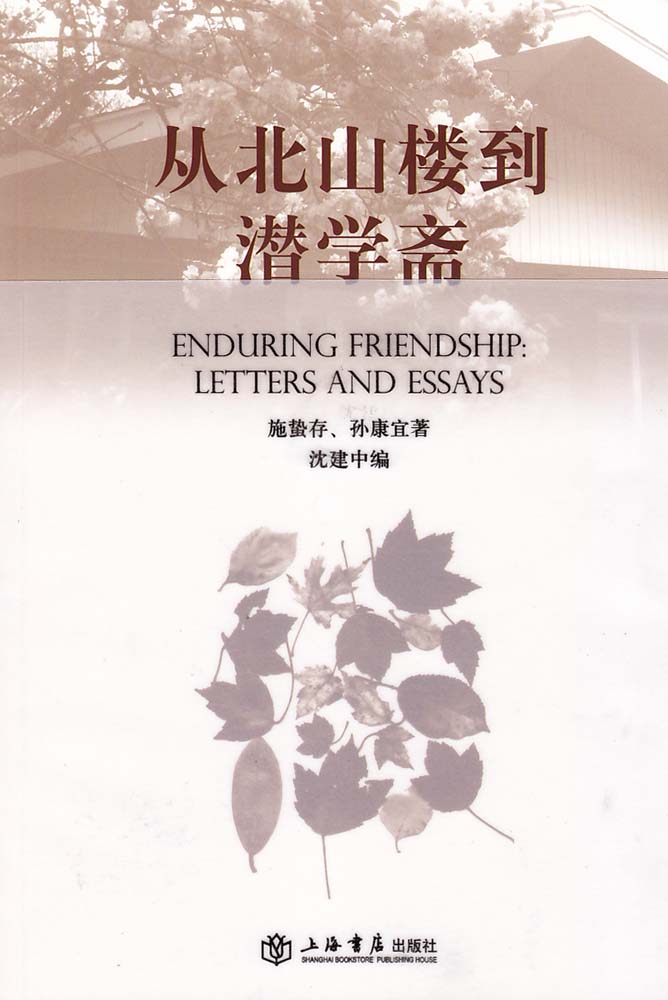

老教授正在办他的《词学》集刊,说是欣闻孙的英文书《晚唐迄北宋词体演进与词人风格》在美出版,希望能寄赠他一册。孙康宜立即回信寄去她的新书,从此在施老的居室北山楼和孙自己的书房潜学斋之间展开了长达十五六年的通信,这些信大部分都收入在《从北山楼到潜学斋》一书“交游篇”内。

施老小时在松江受过特殊教育,既有扎实的国学功底,也有童子功的英文训练,正因受益这一难得的学业底子,后来造就了他学贯中西,华洋杂糅的知识结构。最让孙康宜感到庆幸的是,正当她初步涉足明清才女研究,与施老的书信交往使她大开眼界,收获了来自天外的启发和指导。

两人的书信篇幅多比较短小,基本上以事务性和信息交流方面的内容为主。翻阅他与孙康宜的那些通信,你会发现,老人常向孙索讨各类英文读物,而孙也很热心为对方采购邮寄。从Times的文学副刊到《纽约时报》的“书评周刊”,从美国的少年读物到费正清的中国史著作,乃至Erotica画册和萨德的淫虐狂小说。所有这一切对一个年轻时曾以新感觉小说一度蜚声文坛的作家来说,不失为“老夫聊发少年狂”的阅读宴飨。1991年春,施老收到康宜所寄邮包后兴奋之极,他写信对康宜说:“你的邮件,像一阵冰雹降落在我的书桌上,使我应接不暇。朱古力一盒,书三册,复印件一份,笔三支,俱已收到。说一声‘谢谢’,就此了事,自觉表情太淡漠,但除此以外,我还能有什么办法呢?”感情这东西有时也是很讲实际的,它需要体现为物质的量化,对于久处困窘的老教授来说,收到一大堆礼物,毕竟是件很激动人心的事情。他高兴得有些稚气,好像圣诞树下拆开彩纸封的孩子。

康宜与施老开始通信的那年,施老已八十高龄,从施老有求必应的诸多琐事不难看出,康宜有一种亲近长辈和耐心服务老人的特质。现在呈现在我们面前的这本上海书店出版社出版的《从北山楼到潜学斋》,就是康宜与施老的文字交谱写的另一佳话。

我发现施老给康宜寄书,常喜欢托顺人捎带,我那时觉得老先生此举实属多事。上海到康州本有邮路,何必绕这么大的圈子?最近翻开康宜这本新书,披览了他们的通信,我才看出,施老实在有他难言的苦衷。他的琐碎是由于他实在贫穷。他在信中告诉康宜:“现在一美元兑人民币8元,我的工资每月不到100美元,比一个女侍者还底。”在另一封信中更直诉其拮据的窘境说:“我有一本《唐诗百话》,本来我应该送你一本,只因航空邮资付不起,故至今未寄赠,不怕你见笑。”读到施老与康宜通信中频频计算邮资和书价的流水账汇报,总是读得我有点心酸。

|