|

《简·爱》的确是一个超级文本,据粗略统计,自小说问世以来已经有二十四个电影版本,超过二十部电视剧,差不多是欧美名著影视改编的首位,并且十足的全球化:除了作为英国BBC的保留剧目,还不断被美国的电影、电视公司翻拍,还有墨西哥、巴西、意大利、荷兰、希腊、印度、捷克、中国香港等,同时还被改编成歌剧版、话剧版、音乐剧版、芭蕾舞剧版、广播剧版、卡通剧版……另外还有四十种以上各种致敬之作的续写、重写、仿作、前传。这种普范和承载叠加的能力无可匹敌,比较我们的《水浒传》《红楼梦》,国际传播能力却有限。前者四海之内皆兄弟式的故事,粗犷豪爽,没有细致皱褶、落叶掩径之美,因此无法添加更多枝叶,无法生长成一棵大树;后者婉丽多姿,悲凉之雾遍披华林,但因种种原因,其中深意无法如此顺畅地跨越语界捕获另外情感结构的人种。 《简·爱》的确是一个超级文本,据粗略统计,自小说问世以来已经有二十四个电影版本,超过二十部电视剧,差不多是欧美名著影视改编的首位,并且十足的全球化:除了作为英国BBC的保留剧目,还不断被美国的电影、电视公司翻拍,还有墨西哥、巴西、意大利、荷兰、希腊、印度、捷克、中国香港等,同时还被改编成歌剧版、话剧版、音乐剧版、芭蕾舞剧版、广播剧版、卡通剧版……另外还有四十种以上各种致敬之作的续写、重写、仿作、前传。这种普范和承载叠加的能力无可匹敌,比较我们的《水浒传》《红楼梦》,国际传播能力却有限。前者四海之内皆兄弟式的故事,粗犷豪爽,没有细致皱褶、落叶掩径之美,因此无法添加更多枝叶,无法生长成一棵大树;后者婉丽多姿,悲凉之雾遍披华林,但因种种原因,其中深意无法如此顺畅地跨越语界捕获另外情感结构的人种。

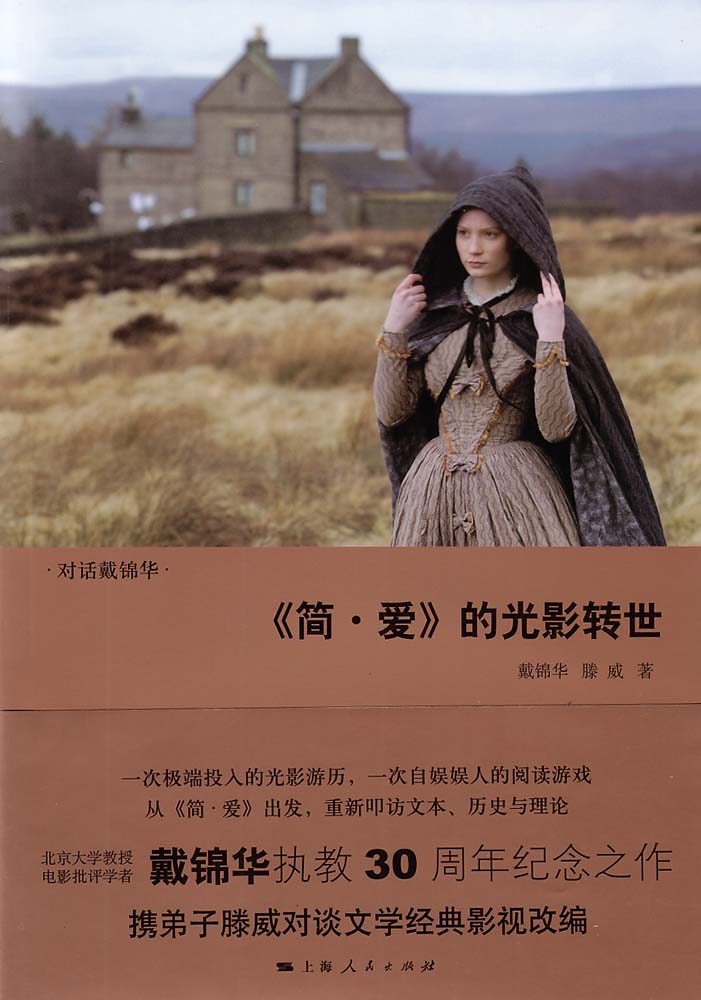

戴锦华教授因偶然的机会,观看了2011年福永版的电影《简·爱》,并对之评价甚高——看似极简的试听语言再现了十九世纪小说的“透明”叙事,并且由此唤起了一小片少女情愫。日后提及,引来了年轻教授滕威的当头棒喝,往简单了说,不就是哥特小清新跟风暮光之城吗?由此把自己也把读者引入了名著改编议题的腹地,区分出《简·爱》写作的年代与阅读《简·爱》的年代,通过一个历史文本去触摸把握一个时代的情感结构,自然也是戴锦华所说的,一次极端投入的光影游历,一次自娱娱人的阅读游戏。

余华在谈作家阅读的时候,提到柯尔律治的四类阅读方式,第一类是“海绵”式的阅读,轻而易举地将读到的吸入体内,同样也可以轻而易举地排出;第二类是“沙漏计时器”,他们一本接一本地阅读只是为了在计时器里漏一遍;第三类是“过滤器”类,广泛地阅读只是为了在记忆里留下一鳞半爪;第四类才是柯尔律治希望看到的阅读,他们的阅读不仅是为了自己获益,而且也为了别人有可能来运用他们的知识,这样的读者在柯尔律治眼中是“犹如绚丽的钻石一般既贵重又稀有的人”。戴锦华和滕威对《简·爱》的阅读,我们即便不能溢美她们为钻石一样的人,也完全可以承当盗取火种者,为别人有可能运用她们的知识——批评性地重访并理解历史,产生它、接受它、命名它,再阐释、再命名它,并且绝非理论跑马地或肢解的客体。在对谈的结尾,戴锦华还是回到了自己的老本行,重申对文化研究的期望,成为一个社会再政治化的议程,其路径之一便是历史的与当下种种文本的再文本化和再历史化。

师徒二人的对话从覆盖在《简·爱》上的那些褶皱开始,一一破解了文本的结构性裂隙或空白,区分出了众声喧哗所包裹着的沉默的碎片。比如疯女人伯莎的故事、殖民地的故事,长子继承制度、自由主义女权理论、阶级理论、帝国自我想象,成长小说、哥特式背景、十九世纪小说的叙事等等。更为自觉的是,专门一章用来讨论《简·爱》的中国之旅。在现代中国的历史上兼容度极低的《简·爱》,在当代中国获得了远为广泛的接受和认可,经由文学和译制片,获得一份独有的光晕和普范,这可能联系着浪漫主义,尤其是联系着其激情主调的情感结构。那么其在二十世纪七八十年代之交成为中国文化的超级文本之一,在几代人的记忆,甚至文化史与思想史上留下擦痕,也就不难理解。戴锦华当然不会忘记带入冷战之后的世界语境,把《简·爱》的光影世界推之到帝国的自我想象与心态上,这个部分多少让熟悉戴锦华的读者会心一笑:总是这些熟悉的话题。

不过作为一个电影或者小说普通观众或者读者,我认为还是该哭哭,该笑笑,因为你的表情也是历史,是碎片和痕迹。就像不同时代的滕威的反击,虽然最后被吸纳进了戴锦华教授逻辑缜密的思路中去了,但不反击而只是接受和服膺前辈,又怎么证明我们存在过?

|