|

“我们在回答《哈姆雷特》这个谜的时候,也就是试图回答人在社会历史意义以及个人生命史意义上的成功与失败。”戴锦华在接受《第一财经日报》采访时说 “我们在回答《哈姆雷特》这个谜的时候,也就是试图回答人在社会历史意义以及个人生命史意义上的成功与失败。”戴锦华在接受《第一财经日报》采访时说

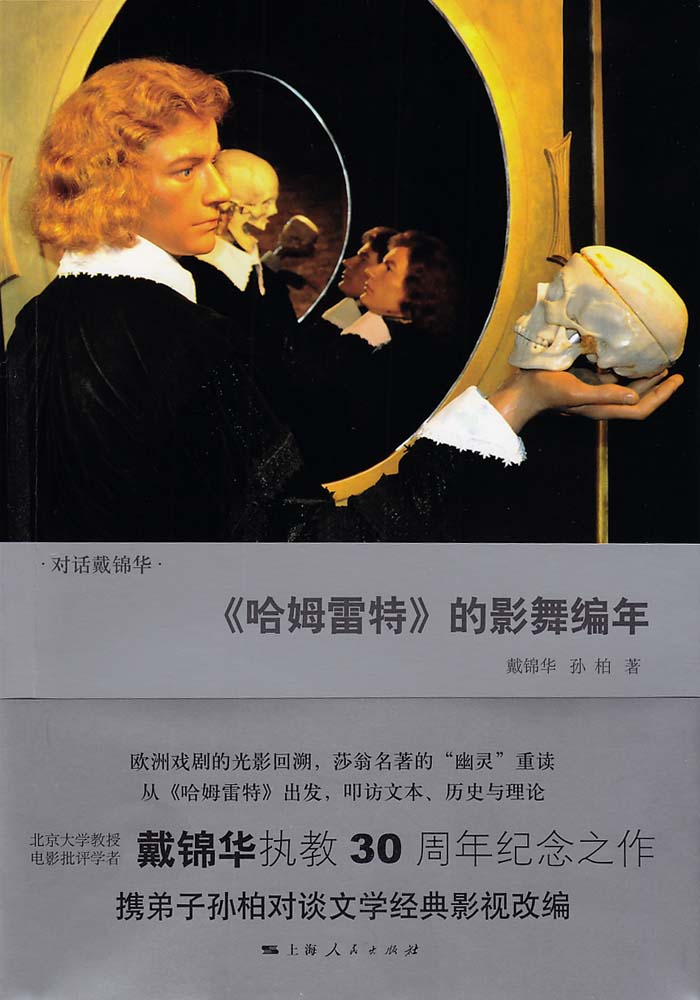

“自电影诞生,莎剧便成了电影——最早是欧洲电影,尔后是世界电影的素材库与故事源。随着有声片的诞生,20世纪后半叶,莎剧的改编成为了一个持续的、充满症候性的世界文化现象。”北京大学教授、北大电影与文化研究中心主任戴锦华,在她即将出版的新书《〈哈姆雷特〉的影舞编年》中这样写道。

这本由她与学者孙柏合著的作品,汇总了历年各国由《哈姆雷特》改编的电影,将电影改编与社会历史背景相联系,梳理出“《哈姆雷特》的电影(电视)改编成就了一个特定的莎剧/电影/社会文化脉络”。

《哈姆雷特》唤起人们前赴后继的改编热情,它在某种意义上成了一个谜,400年来,对这个谜的回答,又构成了新的谜面。在戴锦华眼中,这个谜包含着对人生意义以及社会公正的思考。不同历史时期的人们不断地转移着阐释重点,却从来无法给出彻底的解答。

尽管如此,戴锦华依旧有最欣赏的电影版《哈姆雷特》,那是由苏联导演柯静采夫执导的版本。“导演成功地运用宏伟的画面翻译了莎剧对白。”她说。

“戏剧的文本是对话,电影的主要文本则是画面。”戴锦华说。因而,电影如何将莎翁那长篇大套、华美而古典的台词传达出来,是一个难题。据她观察,被认为最成功的莎剧改编尝试是《科利奥兰纳斯》。“这部电影全部使用了现代场景,将一个发生于古罗马的故事摆到科索沃战争中。同时,保留了莎剧对白。很多人感到别扭,也有很多人叫好。”

对话

今天,哈姆雷特依然真切

不断重复的阐释

第一财经日报:在《〈哈姆雷特〉的影舞编年》一书中,你对哈姆雷特在世界范围内的电影改编,从文化、社会、历史等角度予以分析。《哈姆雷特》为何能成为四百年来常演不衰的剧目?

戴锦华:还是想用塔可夫斯基的话来说:《哈姆雷特》是迄今为止在西方文学史上始终被阐释,但始终没有被彻底地有效阐释的剧本。”也就是说,《哈姆雷特》在某种意义上成了一个谜,成了在男性政治、历史、男性成长的交叉口上的谜。400年来,对这个谜的回答,事实上又构成了新的谜面。在回答《哈姆雷特》这个谜的时候,也就是试图去回答社会历史意义以及个人生命史意义上的成功与失败。当然,在今天我称之为“后冷战之后”的时代,数码造就了新的个人和孤独的人群。在这种情况下,《哈姆雷特》那个著名的谜题“To be or not to be”变得更为突出。在生命与死亡的意义上,我们如何定义人?

日报:如你在《〈哈姆雷特〉的影舞编年》中提供的思路,从资本主义萌发时诞生的《哈姆雷特》一路走到全球化的今天,《哈姆雷特》在每一个时代的改编,都能看到当时社会的某种状态。那么多版本的阐释,是否有一种大致趋势?

戴锦华:事实上,我不认为有明显的趋势。这几百年来,我们对它的阐释重点在不断转移,但其实路径不断重复。一段时间内我们更会在社会历史的意义上去阐释《哈姆雷特》的悲剧。而下一个时段中,我们会更加从个人层面、心理和男性的成长困境的意义上去阐释。人们总是觉得转移重点可以阐释谜题,但每一次转移其实是把新的谜题凸显出来,以至于人们要再次返回。

如果一定要寻找趋势,我觉得人们每一次回到的重点是:这世界已经失去,可怜的我却要重整乾坤。它回答的是:个人要承担社会与历史,但又力不胜任。它之所以始终没有被彻底回答,是因为这种个人面对的历史的困境,其实是始终无法解决的问题。

日报:你在书中将自《哈姆雷特》诞生至今的社会历史情况与这部剧作联系到一起。那么,人们对哈姆雷特这个角色的刻画与社会环境之间,有没有必然的相关性?

戴锦华:我自己的基本观点是:现代历史从开始的时候就是以全球为版图的,只是这种全球化直到二战之后才渐渐为每个人所感知。所以这样一个伊丽莎白女王时代所塑造的哈姆雷特,今天依然极为真切。因为他是结构性地被派定要承担一种历史责任,或者说,他选择承担某种历史责任,这样的人在今天全球化的时代依然十分真切。

如何理解社会正义

日报:“复仇”似乎是戏剧的永恒主题之一,在多个版本的《哈姆雷特》电影改编中,导演对于“复仇”主题的阐释又有怎样的变化脉络?对“复仇”这个问题的不同审视也很能说明当时社会的一些问题。

戴锦华:古往今来,“复仇”主题是最古老的社会主题,也是永恒的戏剧主题。“复仇”主题的特异性在于:它有一个古老的逻辑,人类普适性逻辑所赋予的正义性。同时,它又包含了对既有法律的僭越。

|