|

近十余年来,于我,一边是越来越多且直接的社会介入;一边,在学术上,多少放任自己漂移在某种迷恋状态之中。于是,便有各种此前不曾涉猎的主题、不曾进入的领域,令我快乐地游戏其间。称其游戏,是在于某种非功利的纯正,而且在于投入,乃至沉溺。迷恋时,勤耕苦读、废寝忘食,必穷尽而后快。一旦尽其乐,便抛诸脑后,不复敷衍。所以,被师友们讥为“述而不作”。欧洲经典改编便是一例,倒是修成正果。 近十余年来,于我,一边是越来越多且直接的社会介入;一边,在学术上,多少放任自己漂移在某种迷恋状态之中。于是,便有各种此前不曾涉猎的主题、不曾进入的领域,令我快乐地游戏其间。称其游戏,是在于某种非功利的纯正,而且在于投入,乃至沉溺。迷恋时,勤耕苦读、废寝忘食,必穷尽而后快。一旦尽其乐,便抛诸脑后,不复敷衍。所以,被师友们讥为“述而不作”。欧洲经典改编便是一例,倒是修成正果。

一辈子“做”电影,却几乎不曾写过关于文学改编的专文,遑论专著。欧洲经典改编更如是。究其因,有如下几般。

少年时代遭遇文学、文字,泥足深陷,毕生未想自拔;欧美翻译文学,尤其是文艺复兴到19世纪的欧美、俄苏文学几乎如我文化与生命的底色。当然,这无疑是我的同代人的共同经验,谈不到特色。此后的职业生涯转入电影,错爱至今,于是不时与光影转世的“名著”交臂而过。但少年时代阅读的烙印鲜明深刻,改编而来的影片便常感单薄肤浅,似乎是对记忆的亵渎,于是不屑。此其一。文学改编、尤其是名著改编,间或是文学出身的电影学者的首选,以扬长避短。自己虽是文学出身,却刻意标举电影的专业性,故而不为。此其二。职业生涯之始,“陷落”电影,却也因之而遭遇20世纪理论,于是电影研究之途遍布“形式主义”、语言、能指的展开方式与语境、神话、意识形态暗箱……经典名著之电影改编的电影研究.便面临着两种媒介、两套编码方式,重要的是历史跨度所形成的、彼此关联又隔绝的语境与社会诉求。若非自觉,便可能沦为蹩脚的平行研究。此其三。

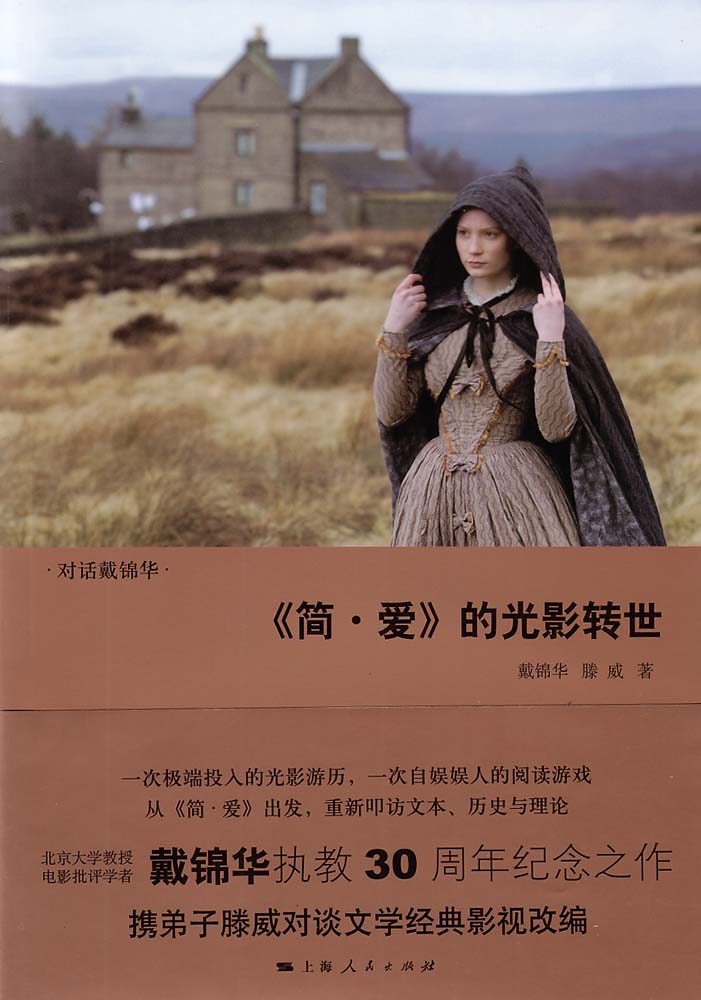

此番涉足名著改编,实属偶然。旅美时,在纽约的艺术影院偶然地看了福永执导的新版《简·爱》,不期然间,被触到了……坦白地说,记忆中的一小片少女情愫。于是若有所感,依稀怀旧。日后偶然提及,却不期然遭到年轻学者滕威的当头棒喝。啼笑皆非的错愕之间,率性反击;却遭到她更强力的回击,而且操持着各式理论利器。昔日师生间的辩论演习,将我引入了名著改编议题的腹地,柳暗花明地展示了这一议题的丰富有趣。

第一次瞩目,名著的电影改编原来构成了一条悠长的文本链,星光或花朵般地散布在百年、数百年的历史原野上;却也如细小的标识,勾勒出历史激流的路径。更有趣的是,每度改编,不仅是又一次的对话原作和历史,而且将新的书写和铭文叠加在原作之上。经由反复改编,古典名作渐次如斑驳的羊皮书,字迹重重叠叠,意蕴丰富而暧昧。步人文学名著的电影(电视)改编,面临着惊人的工作量,但也不失为极其有趣的阅读/观影经验:看不同的面孔与身体演绎同一稔熟的故事,犹如幽灵魅影或轮回转世。更像是长长的回声或拖尾,扫过退行中的新世界。

在我们的辩论演习中,渐次浮现的真问题是:20世纪理论——文学的或文化的、政治的或社会的,原本是洞开历史与文本的密匙或利器;然而,一旦理论文本君临一切,成为超文本或元文本,我们是否有可能或必需,去触摸并抵达文学、电影、艺术等文本及其所负载的历史?情感结构(感知结构,structure of feeling)是否仍是我们必需的抵达之所与出发之地?或者,我们的确可以颠倒文本与建立在文本阅读经验之上的理论文本的顺序?这一系列问题,将《简·爱》进而《哈姆雷特》的讨论由昔日师生间的趣味分歧或视点差异,转化为严肃的讨论:从一个个特例、个案出发,重新叩访文本、历史、理论。

任教三十年,深知、却未能得免“好为人师”之患。但也一如当日自觉的职业选择之诉求:自“教学相长”中获益。当昔日的“入室弟子”,如今已遍插桃李,与他们的商榷,便更是获知。

又一次极端投入的游戏,自娱但求娱人。

2013年2日草于纽约格林威治村

|