|

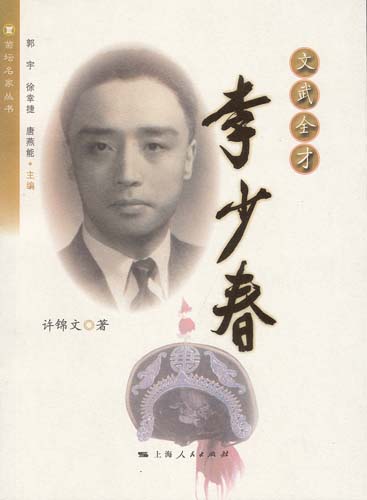

父亲李少春先生离开我们已有36个年头了,今年是他92岁诞辰,上海人民出版社要出版我父亲的传记,许锦文先生来电话,要我为该书写篇序,我感到十分高兴,同时也勾起我对父亲深深的怀念。 父亲李少春先生离开我们已有36个年头了,今年是他92岁诞辰,上海人民出版社要出版我父亲的传记,许锦文先生来电话,要我为该书写篇序,我感到十分高兴,同时也勾起我对父亲深深的怀念。

父亲自学戏伊始就深受爷爷李桂春的影响。爷爷曾对父亲说:“我在科班学的是梆子,出科后觉着不行,就改二黄了。文戏、武戏我都唱,老生、武生、花脸、彩旦我都唱。你也要文、武都行,还要比我好、比我强才行。要学好的,谁好咱们就学谁,要学那最好的,将来再到北京深造,一定要超过前人。”爷爷对父亲的教导,对他以后的艺术道路起了决定性的作用。父亲在心中暗暗立下志愿:“一定要好好学,刻苦练,谁好我就要超过谁。”

父亲小时候身体较弱,为了锻炼身体,8岁开始练功,10岁那年,爷爷先后请来了沈延臣先生和朱四爷,正式教父亲练功,同时又请丁永利先生教武生戏,请陈秀华先生教老生戏。

父亲和叔叔(李幼春)每天早晨6点钟起床练功,练拿顶下腰翻跟斗,8点开始练腿功、飞脚、扫腿、旋子,ll点开始练把子功,排练打荡子。下午1点半开始跟丁先生学武生戏,晚上6点到8点跟陈先生学老生戏,吊嗓子,9点开始上一小时文化课,10点半睡觉。这就是一天的时刻表。一年当中,只有春节初一到初五休息。

1938年,父亲首次挑班唱戏,在天津打炮,获得圆满成功。10月19日在北京拜余叔岩先生为师,正式进入余派艺术殿堂,学习余派。

在李派艺术中,学习很多盖派的东西,但不是“拿来用”。父亲说,向老师学,也要向同行学,别人的好东西就应该学,但不要硬搬,原封不动地拿来用,要把人家好的地方学到手,再把它化了,就是在学得人家好的东西的基础上,自己再创作,这样才能前进。原封不动地学来用,这本身就是懒,永远是跟着人家的屁股后面走,没出息。另外,还有个风格统一的问题,这个人的好的拿一点,那个人的好的拿一点,不把它们化成一体,必定是一骨朵、一块,把酸、甜、苦、辣都放在一块了,让人家怎么吃?

父亲特别重视创作,在教我《战马超》一剧时,教到一半,对我说,“夜战”你自己去编!当我编好向他汇报以后,父亲才教给我后半出。

李派艺术是在继承传统、博采众长的基础上开拓创新而形成的。在创新的过程中,根据剧情和人物的需要,充分使用京剧艺术手段来表现人物。例如,如何才能演好“孙悟空”这个人物?父亲说:“孙悟空这个人物集中了劳动人民的智慧和心愿,人们把这个人物作为一种精神依托,让他闹龙宫,闹地府,闹天宫,我把你天上、地下闹个天翻地覆,阎王爷也敢打,皇上也敢反,自立齐天大圣。人民用这个人物来说出自己的心里话。闹天宫这一段是塑造这个人物最成功的一段,这个角色虽然是猴,但不是一般的猴,不能演猴,就去学猴,模仿猴,那样演出来只能是个小猴。孙悟空是猴王,要有王的气度,不能把一个猴王演成一个小毛猴,在舞台上毛手毛脚,在那儿抓耳挠腮,动作零零碎碎;一副猴头猴脑的像,那是王吗?也不能演出一副凶相,凶了,这个人物就不可爱了。要演成美猴王,要抓住‘美’和‘王’这两个字;动作要大,要沉稳,要美,要有风趣;既要有王的气度,又要有潇洒的优美,动作一定要准,要灵巧敏捷,心里总有事,总在动,不闲着,可又不能轻浮。”

在演出了《满江红》后,父亲说:“我演的岳飞是余派,是杨派、盖派?都不是,我是‘岳派’,我是‘人物派’。”

父亲对他演过的老戏,也都做了整理和再创作,在创作和实践中形成了自己的风格——“李派”。在父亲的艺术生涯中,走的是一条“继承传统,博采众长,开拓创新,发扬光大”之路,他把一生献给京剧事业,对京剧艺术的传承和发展,作出了重大贡献。 上海是我父亲出生和童年生活过的地方,由上海来出版父亲的这本传记,我觉得很有意义。谨写此短文,表达我对敬爱的父亲李少春先生深深的怀念。

李浩天

2011年8月于北京

|