|

许锦文同志的《梨园冬皇孟小冬传》脱稿了,写信来要我作序,我对孟小冬真正是一无所知,除了1947年9月我在上海有幸遇上杜月笙六十祝寿并赈灾义演,曾一聆流水高山之韵外,对她确是一无所知。

我后来才知道,1947年9月杜寿演出后,孟小冬就再也没有登台过,到1949年她就去香港了。所以1947年9月那两场《搜孤救孤》的演出,真正是广陵绝响。我虽然有幸遇上,但那时我还是一个无知的青年,刚从农村出来,因为受家庭和亲友的影响,酷爱京剧,但身在农村,哪能见到名角。虽然也曾在无锡看过几次戏,印象最深的是新艳秋、刘奎官、兰月春几位,但也只是看热闹而已。所以虽然有幸遇上杜寿全国名伶大聚会的盛大演出,也仍只是看热闹。

在演出前,上海的小报就拼命宣传梅兰芳与孟小冬可能同台演出,但也只是瞎起哄,事实上绝无可能。还有一个特别深的印象是这次演出,孟小冬得的花篮最多,那时我也只是听说,这次我读许先生的大稿,倒证实了这一印象并没有错。

我记得我是先看的《龙凤呈祥》,这出戏的角色是李少春的赵云,谭富英的刘备,马连良的乔玄,韩金奎的乔福,李多奎的吴国太,袁世海的前孙权后张飞,梅兰芳的孙尚香,叶盛兰的周瑜,周信芳的鲁肃。

这一名单,还是从许先生的书稿里得到印证的,我原藏有一大包旧戏单,其中包括有杜寿义演的两张戏单,文革中早已被“破四旧”了,如果不是许先生的稿子,我已回忆不齐全了。但上述名单,除了韩金奎我后来一直没有见到外,其他各位,我都在北京见到了,并与李少春、袁世海、叶盛兰等多位还都有交往,梅兰芳、周信芳、马连良三位也多次接触过。特别是袁世海,十年前,他又在上海演出《龙凤呈祥》,我恰好也在上海,看了他的戏。演出结束后,我到后台去看他,我说四十多年前杜寿义演,你也是这个角色。现在又是这出《龙凤呈祥》,可是当年同台演出的人都已不在了,言之感慨万端。后来我作一小文,并题一诗,末两句云:“张飞不与人共老,喝退周郎十万兵。”可惜前不久,忽报袁世海也不幸去世了,真是令人神伤。

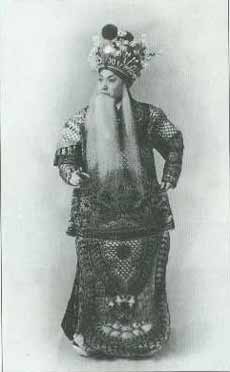

看过《龙凤呈祥》以后几天,我又看到了孟小冬的《搜孤救孤》。那时我并不懂戏,只是看热闹,所以理解得不深。只觉得孟小冬还未出场,满场的观众已情绪紧张而又热烈,急切地等待她出场了。待到她一出场,全场掌声如雷,还有彩声,以后便是一句一阵彩声,而在她唱念的时候,却全场寂静,鸦雀无声。我是在楼上最后一排站着看的,只能感受到当时这种特殊的气氛,对于唱、做都不能听得和看得真切,但突出地感觉到孟的台风潇洒大方,有书卷气,令人有独立风标的感觉。

由于这一次孟小冬的《搜孤救孤》给我看不够、看不厌的感觉,所以到第四届全国文代会时,我就向冯牧、林默涵同志建议请上海的张文涓来唱这出戏,大会采纳了我的建议,由张文涓来演了这出戏。现在回想,实际上也是对孟小冬的一种怀念。

对孟小冬的评价、孟小冬的艺术成就和在中国戏曲史上的地位,我没有资格说什么,但我完全赞赏本书作者的分析。

我读这部稿子的另一收获,是觉得这部稿子,不仅仅是《孟小冬传》,简直可以说是半部民国京剧史。作者对民国时期京剧各派艺术及诸多名伶的了解,简直如数家珍。尤其是书中所述北京的种种风俗习惯,梨园大师们的个性、癖好、交游,以及各种事件发生的地点、街道和各人先后的住处等等,真是历历如绘。我在北京已居住近五十年,读这部稿子,真是如同亲身经历,因为书中所叙的许多人物和事情的地点,都是我非常熟悉的,所以读起来别有一番滋味。作者对于京剧艺术的娴熟程度和理解深度,也是一般戏曲爱好者所难以达到的,所以这部书还可帮助京剧爱好者理解京剧。然而这一切又都是围绕着孟小冬而延伸出来的,是非常自然的叙述,是水到渠成、缺此不可的部分。由于这种叙述法,也就使孟小冬这一人物栩栩如生地活跃在读者的心目中了。为此,我为孟小冬,也是为这本书题了三首诗,作为我的读后感。

题许锦文著《孟小冬传》兼怀冬皇

一 沧桑一代说冬皇,绝世声容绝世狂。

一自申江听曲后,余音半纪犹绕梁。

二 平生痴绝管弦心,荀尚梅程各赏音。

只恨冬皇缘忒吝,申江一别影沉沉。

三 冬皇一去杳沉沉,流水几人识雅音。

多谢传神许郎笔,琴心得向纸间寻。

|