|

都说罗马不是一天建成的,和平饭店自然也不是一夜之间“成为”的。任何建筑纵使再华美精致,倘若未曾蒙上历史的烟尘,复又经时间之河洗礼,也只不过是徒具形式的空壳。从这个意义上讲,《成为和平饭店》与其说要讲述和平饭店这一上海最富象征意义的纪念碑式建筑的前世今生,不如说是借这样一个建筑实体给我们呈现一段纷纭复杂的时间的历史、人性的历史。 都说罗马不是一天建成的,和平饭店自然也不是一夜之间“成为”的。任何建筑纵使再华美精致,倘若未曾蒙上历史的烟尘,复又经时间之河洗礼,也只不过是徒具形式的空壳。从这个意义上讲,《成为和平饭店》与其说要讲述和平饭店这一上海最富象征意义的纪念碑式建筑的前世今生,不如说是借这样一个建筑实体给我们呈现一段纷纭复杂的时间的历史、人性的历史。

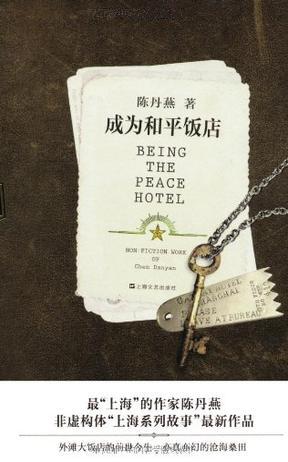

作者陈丹燕清楚地知道自己在作品中要体现怎样的诉求。小说的写作伴随着和平饭店的改建,在此过程中,她看到了时间的流逝。“当时间流逝了,你就知道它是有生命的,在往前走的,要有个动词给它。”也因为看到了流逝,陈丹燕在原先《和平饭店》的书名前加了“成为”一词。

这一看似偶然的改动,却如河流改道般瞬间改变了叙述的进程。由此,小说的重心从对历史事实的描述,转向对深层时间意识的探究。就像我们所知道的,以历史建筑命名的小说,往往只是以建筑为背景,演绎一个个异彩纷呈的传奇故事。正因为此,陈丹燕选择了“非虚构小说”的写作方式。更准确地说,是这样一种表达如期找到了她。“用小说而不是历史的形式去写和平饭店,正是这个故事本身的需要。这种结构,这种文体是矛盾的,但我觉得不这样去写,就无法容纳它的丰富性和多面性。” 有了这样的预设,陈丹燕需要做的就建立起真实与虚构之间的联接,让矛盾不觉突兀,让丰富不致于芜杂,让多面显示出清晰的纹路与皱褶,让真实看起来更像真实。

毫无疑问,小说的主角是和平饭店。但撑起这个主角的,只能是真实的人物和故事,甚或让建筑本身也人物化,就如陈丹燕自己说的,把和平饭店拟化为一个真实的人物,如同看一个人的一生如何起落沉浮。小说讲了四个独立的故事,但每个故事之间都有着似有若无的关联。当《勺子》里的夏工之一家在和平饭店的咖啡座喝咖啡时,他们并不知道身边坐着《私人生活》里的孟建新。这位历史学家不曾和夏家有任何直接联系,但他所研究的上海本地史,却有着夏工之家族命运的投影。和平酒吧的调酒师阿四在《桂花酒》里当最后一天班时,她未必想到,多年前偶然认识的翻译季晓晓在《传真》里记录下曾经轰动一时的贝拉·维斯塔舞会的盛景,那是属于她们共同的关于和平饭店的美好记忆。

诚如陈丹燕自己所说,小说不是由故事的进展推动的,而是由这些交叉点推动的。不同人物在不同场景中的讲述,使那些给陈丹燕无尽回味的情境得以以不同的方式一一呈现:阴暗的走廊里,创始人维克多·沙逊的身影似乎随时都会出现; 10 楼的沙逊阁传言沙逊因患腿疾,不许任何人进入他的私人浴室,他逝世后,套房改作他用,但没有服务员敢在晚上独自进去打扫;站在饭店朝南的窗口向外望,能看到对面海关大楼楼顶用《东方红》报时的英国大钟……如此种种情境,宛如丝网上的滴滴水珠,映照在时间的多棱镜里,闪烁着奇幻的华彩。

然而所有对同一情境的讲述,都可能只会像罗生门一样,越是重复越是让真实恍惚迷离。小说里太多大大小小的人物都以自己的眼神打量着和平饭店,发生在他们身上的故事也都围绕着和平饭店;这些都包含着令人感喟的生命体验。陈丹燕太想在有限的篇幅里,穷尽与和平饭店相关的人与事,以及由此牵扯的纷繁记忆,以致人物的性格面貌难以得到清晰呈现。穿行在小说的镜像长廊里,我们不断迷失,不断回头搜寻,才能勉强拼凑起一地的流年碎影。但陈丹燕并未试图在小说里扮演全知全能的角色。她这样解释,“空隙是我存心留的,但不认真看就容易跟丢了。我可以把它填满,但是填满的话,读者的乐趣就少了。只有跟丢了你才知道你丢了,才会回去找,才会有你自己的发现。”

事实上,陈丹燕在小说里留下了空隙,也留下了线索。那是一个个意味深长的对照留下的印迹,让你循着它去找到你自己的发现。比如孟建新与妻子勉强的性事,与1929年英国剧作家尼尔·考沃德在和平饭店创作的剧本《私人生活》中的男女主人公的故事的对照;比如和平饭店改建前后的对照。陈丹燕显然不太满意和平饭店的改造,但她明白,城市像人一样在成长,有些东西连同对它们的记忆都会消失的,我们所能做的就是要留住那些行将消失的记忆。

或许陈丹燕从未想过要去迎合怀旧者的浪漫想象。在小说里,她以冷冷清清的葬礼开场,勉勉强强的性事结尾。而“成为”和平饭店,也不意味着成为她或读者所希望的和平饭店。这恰恰显示了她作为一个严肃作家的态度:她不让叙述迎合任何主观的希望,而是让真实像裸露出枝干的白桦树一样迎着风沙沙作响。

|