|

本文节选自董健、高子文的《对〈大秦帝国〉的质疑》,原载于《扬子江评论》。 本文节选自董健、高子文的《对〈大秦帝国〉的质疑》,原载于《扬子江评论》。

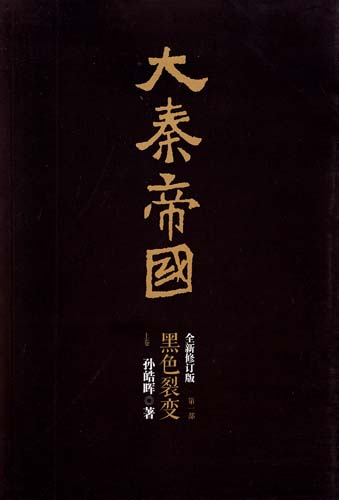

高子文:小说的作者孙皓晖选择秦文化为中国文明的正源,序言的标题是《中国文明正源的强势生存》。我想董老师一开始一定是看了这个很激动,因为他触到了一些不得不说的东西,秦文化所包含的民族主义、强力意志、暴力意识乃至专制主义是和现代精神很不相容的。

董健:从网友对小说评论的材料看,里面存在很多的误读现象。比如说,这个长篇小说,在描绘具体历史画面的时候,生动地展现了商鞅如何来变法图治,人们可以感受很多对现实好的东西。尤其是我们现在法治推行不利,人治普遍存在,人们对现实的不满,从小说中得到一些共鸣。此外,政府到处办孔子学院,到处宣扬国学热,人们很反感。小说抬高法家,对儒家有不客气地批判,人们马上会有同感。人们在现实中形成的感受和对历史的解读之间产生了误解。历史上的法家的积极作用可以肯定。秦始皇统一六国之后,车同轨、书同文,统一了度量衡,在中国历史上有很大的进步意义。但他的帝国包括很多方面,其中有法西斯的成分,构成法西斯的要素它都有。比如暴力为上、扩张侵略、歌颂战争、主观为意志、狭隘的民族主义甚至种族主义,这些因素都有一些。在秦国开始的的时候,这些因素不明显,统一之后就体现出来了,所以二世而亡。小说把中国的原生态文明理解为秦代文明,这是最大的问题。我觉得这个甚至都不是学术问题,而是常识问题,是十分荒谬的。

高子文:他为了要论证秦文明作为中国文明的源头,在小说的序中,用西方文明来做参照,认为古罗马文明是西方文明的源头,这是更大的误解了。我们都知道西方文明的源头毫无异议应该是“两希文明”,罗马并不是最重要的。

董健:他的序是自相矛盾的,一方面说秦国的文化没有像西方一样存在下去,很遗憾,需要他用小说的方式来重新阐发。另一方面又说,我们的文明是唯一存在了两千多年的文明。这就带来一个问题,作为一个教法律的老师,阅读了这么多先秦经典,从这个序言中却看不出来他起码应有的学术素养。再怎么吹捧秦始皇,也不能说是原生态文明。你认为他为什么有这种想法?秦代在时间上已经很晚了,夏商周三代已经产生了灿烂的文明,春秋战国的思想文化已达到了很高的水平,比如儒家和道家思想。

高子文:老子与法家就有很深的渊源。

董健:对啊,这正好说明了秦文明不能算作中国的原生态文明。在小说中商鞅的“性恶论”,事实上是荀子的思想,荀子就是由儒入法的一个人物,李斯和韩非子都是荀子的弟子。一般的读者不会去考证,只会为其中的人物感动。

高子文:我认为,在这一文化事件中,孙皓晖作为一个严肃的历史学家身份出现就是失误的。他专业是法学,但不一定对先秦的文化史有透彻的了解。更重要的是,他是一个艺术创作者,我不认为他是以一种学术的方式进入对中国文明的思考的,而只是从艺术的角度出发来构思小说。据网上资料看,他一开始写的是剧本,我觉得可能他在写作之初,并没有意识到所谓的文化本源问题。写完之后,反响很大,很多人赞赏,可能就因为他之前的教师身份,就想把小说拉到学术方面来,我觉得可能有这个因素。

董健:有一定道理,他可能并不是从思想史出发的。

高子文:在他看来,儒家那个时候“累累如丧家之犬”,精神比较萎靡,孟子虽然说过“我善养吾浩然正气”,他不看这个,因为儒家没有在社会上取得一些实质性的东西。秦朝不一样,秦朝统一了六国,他认为是直接把生命意志焕发出来了。这个生命意志类似于叔本华、尼采所说的那个生命意志。一方面可能引起民族主义、法西斯等,另一方面又能够激发个人性甚至公民意识,小说中的商鞅就是例子。我感觉他选择秦文明就是为了描写这种抽象的生命意志,而并不是从历史的真实出发的。

|