|

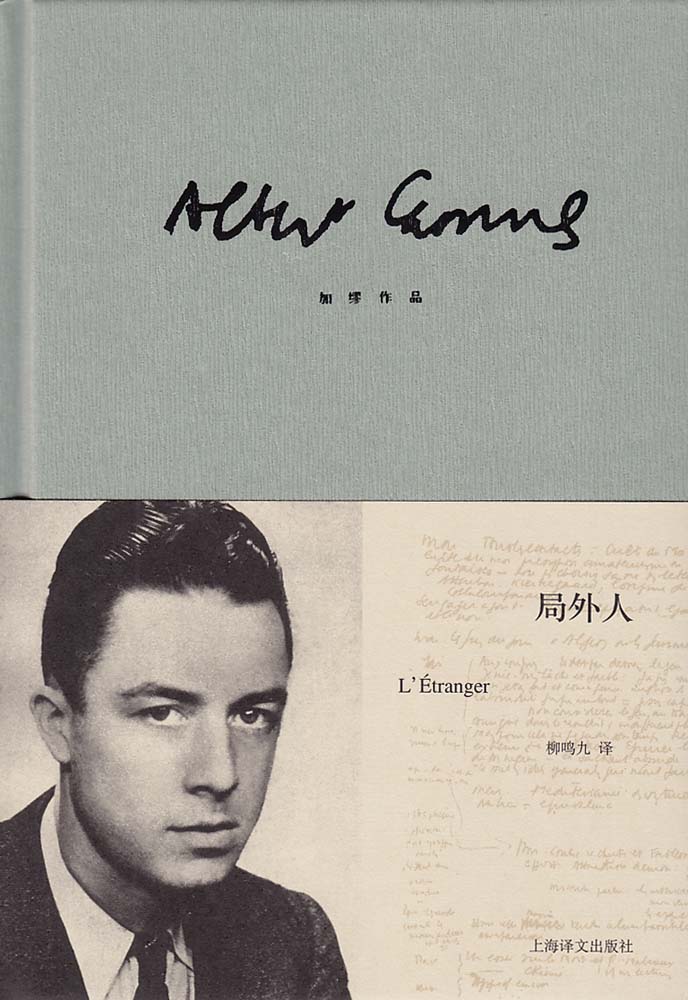

今年11月7日,是法国20世纪代表作家阿尔贝·加缪诞辰一百周年纪念日,欧美各地举行了多种形式的纪念活动。作为存在主义的巨擘,法国最年轻的诺贝尔文学奖获得者,加缪在文学、戏剧、哲学以及社会学、政治学等多个领域有着持久而深刻的影响。虽然英年早逝已超过半个世纪,加缪的思想和作品仍是人们研究和争议的热点,其《局外人》、《鼠疫》等经典小说仍是法国高中的必读作品,连同其戏剧、理论等不同类型的著作仍在被世界各地的读者广泛阅读和研究。 今年11月7日,是法国20世纪代表作家阿尔贝·加缪诞辰一百周年纪念日,欧美各地举行了多种形式的纪念活动。作为存在主义的巨擘,法国最年轻的诺贝尔文学奖获得者,加缪在文学、戏剧、哲学以及社会学、政治学等多个领域有着持久而深刻的影响。虽然英年早逝已超过半个世纪,加缪的思想和作品仍是人们研究和争议的热点,其《局外人》、《鼠疫》等经典小说仍是法国高中的必读作品,连同其戏剧、理论等不同类型的著作仍在被世界各地的读者广泛阅读和研究。

● 边缘者身份

深刻的洞见往往与独特的视角有关,考察诸多有伟大建树的人物,会发现其成功常常与独特的身份有关。从欧洲现代主义的巨匠卡夫卡、穆齐尔、佩索阿,到现代派文学的肇始者或革新家乔伊斯、贝克特,乃至开风气之先的绘画大师梵高、高更、毕加索,无一不是有着远离“主流”的边缘视角和身份。对于敏锐的观察家或作家、思想家来说,边缘身份是一种常态,有时甚至成为一种必须。

观察加缪短暂而充满传奇的一生,边缘者的身份始终如影随形,他所有的悲欢与辉煌都与此密不可分。加缪的出身就有些“说不清道不明”——生于阿尔及利亚,曾祖父乃法国贫农,后移民至阿尔及利亚,祖父务农兼做铁匠,父亲一岁丧父被送进孤儿院,成年后当了雇农与酒窖工,一战爆发后从军因重伤去世。西班牙籍的母亲带着加缪和他哥哥到了阿尔及利亚娘家,以帮佣为生勉强度日。好像冥冥之中的轮回,与父亲生日差一天的加缪也是一岁丧父,也是幼年进孤儿院。不同的是,他靠奖学金读完中学,又以半工半读方式在阿尔及利亚大学攻读哲学。虽有文学与哲学两个毕业文凭,但当他混迹于喧嚣而势力的巴黎文化圈,因没有名家师承、没有名校学历,以及贫穷卑微的家庭,让他常常如身在炼狱,深切感受到被轻视的边缘身份。

既非阿尔及利亚人,也非真正意义的法国人;出身赤贫的加缪是典型的“无产阶级”,周围几乎都是目不识丁的文盲;没有鲜明国籍和民族归属,他自称是“地中海人”。恰恰是极度的边缘,让他具有独一无二的视野,他胸襟开阔,勤于学习,对人类命运充满悲悯,更广采各家之长,在文学、戏剧、哲学、历史以及社会学多个领域勇猛精进,从事创作不过二十多年,却在文体开拓、典型人物的塑造等多方面均有划时代的创见。

当瑞典文学院以“热情而冷静地阐明了当代向人类良知提出的种种问题”而将1957年的诺贝尔文学奖授予他时,年仅44岁的作家正与女友在巴黎餐馆吃饭,他闻听此讯竟脸色煞白,因为这个边缘者“一向置身局外”——没有人推荐他成为候选人,而是诺贝尔文学奖委员会的主动选择,与其竞争的对手均是当时世界文坛的巨擘。加缪的胜出,迅速成为左派和右派们双双争议的焦点,其获奖作品《鼠疫》更是洛阳纸贵。在同报社旧友喝酒时,加缪说他更看好《局外人》。而在公开表态发言中,他声称德高望重的文学大师马尔罗更有资格获奖。

三年后,当加缪的各种宏大文学规划正次第展开,本来要乘火车的他在朋友劝说下乘坐好友的新座驾前往巴黎,途中意外撞上一棵大树,加缪当场身亡。 美国大作家、1949年诺贝尔文学奖得主威廉·福克纳在悼念文章中如此说:“就在他撞到树上去的那一刻,他仍然在自我追求与自我寻找答案,我不相信在那一瞬间他找到了答案……当那扇门在他身后关上时,他已在门的这边写出了——我曾经在世界上生活过!”

● 局外人视点

《局外人》是加缪的中篇小说,也是存在主义文学的代表作。形象体现了存在主义哲学的“荒谬”观——人与世界分离,世界对人荒诞而无意义,人因对荒诞世界无能为力,而不抱任何希望,因此也无动于衷。 小说如此开头——“今天,妈妈死了,也许是昨天,我不知道”,似是而非的语调,客观记录式的“零度风格”,描述了主人公莫尔索在荒谬世界中经历的种种荒谬——从参加母亲的葬礼到偶然成了杀人犯,再到被判处死刑,莫尔索对一切似乎都无所谓,冷漠的理性和麻木的非理性交织并存。

作为象征性符号,局外人代表一种普遍存在,具有高度的典型性和警示性。小说中,威严的司法以某种荒谬的正襟危坐呈现,比如审讯几乎不集中于杀人案本身,而是想方设法将案犯妖魔化,把杀人者与母亲之死牵强附会。诉讼双方悄然获得某种置换,仿佛罪犯退出被告席而代之于法庭或检察官。小说结尾道“我还希望处决我的那一天有很多人来看,对我发出仇恨的喊叫声。”就是这种不动声色而又颇具内力的语调,活现了一个惊世骇俗、对一切漠然的“荒谬的人”。而从“这一个”中,人们看到更多的人,乃至一个阶层或整个社会的不可理喻。

因融入了加缪的某些个人观察和经历,不少评论家武断地将莫尔索视为作家自传,以为人物对世界的冷漠就是作者的态度。事实上,加缪本人是个积极的入世者,他不仅不像莫尔索那样对一切无动于衷,相反对各种现实问题都有鲜明姿态。作为出色的社会活动家,加缪有着对不义不公的坚持抗辩,对底层阶级的同情呵护,对革命与暴力的清醒审慎。加上从相貌到口才都如好莱坞巨星般的人格魅力,让其具有积?昂扬的“阳光形象”。

|