|

一边是深山,一边是外滩,将二者联为一体的不是美国的U2飞机,也不是国家领袖的睡眠问题,而是上海小三线人大悲大喜的人生阅历。 一边是深山,一边是外滩,将二者联为一体的不是美国的U2飞机,也不是国家领袖的睡眠问题,而是上海小三线人大悲大喜的人生阅历。

生活在21世纪这样一个泛娱乐化时代,你不得不承认,诸如冷战、毛泽东、计划经济之类的字眼越来越成为一种小圈子里的话题。在这样的氛围下,20世纪60年代开启的上海小三线建设注定沦为一种小众的历史记忆。幸运的是,上海大学历史系徐有威教授和他的研究团队采风四载出版的《口述上海——小三线建设》,汇集了43位上海小三线建设参与者的口述,向读者展示那段已经鲜为人知的往事。

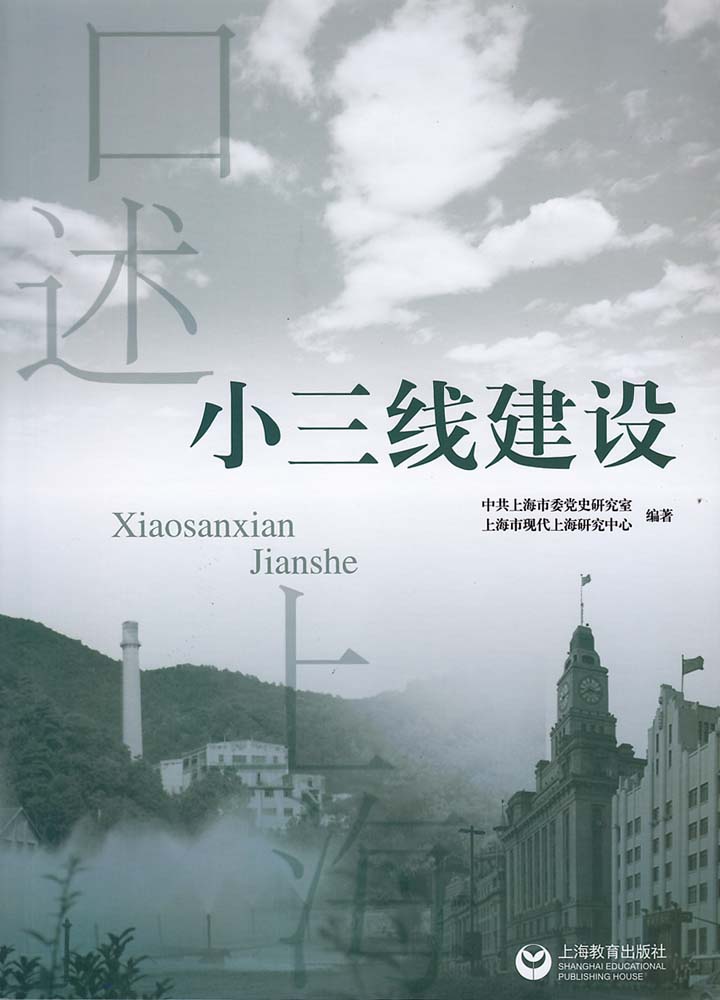

在当年,三线建设是反帝反修备战的一项重大战略决策。三线建设有大三线和小三线之分。西南、西北为大三线,中部及沿海地区省、区的腹地为小三线。1965年,上海在安徽南部和浙江西部山区开始了小三线建设,至1988年方告结束。上海自20世纪以来,一直是中国的经济中心。与其经济实力相匹配的是,上海小三线发展成为全国各省市自治区小三线中门类最全、人员最多、规模最大的以军工生产为主的综合性后方工业基地。这无疑让上海小三线具有了学术层面上的标本意义。但是,即使是学院派的小众,其关注点也早就不止于此。随着小三线建设的意义在时代变迁中褪色殆尽,小三线建设中的个体命运注定成为更醒目的话题。《口述上海——小三线建设》一书的封面将上海的外滩建筑与皖南山区中的325电厂图片糅合在一起。这个从技术层面看来早已稀松平常的PS技术背后,隐藏的是数以万计的上海小三线建设者的人生图景。

在当年的上海小三线,流行一副对联:“好山好水好地方;好人好马好刀枪。”“好人、好马、好刀枪”是一句上海小三线建设口号,意指要配备优秀的人才和先进的设备。而“好山好水好地方”则是赞颂皖南的自然风光。今天从旅游者的角度讲,皖南的青山绿水的确是旅游观光的好去处。但如果从生活者的角度来看,情形顿时不同。尤其对那些习惯了便利的都市生活条件的上海人而言,皖南的山中生活更凸显出诸多不便。从本书不少亲历者的口述可知,当年许多人是在毛主席“三线建设搞不好我睡不着觉”的激励下,毅然从生活条件相对优越的大都市奔向山区。另一些口述则表明了,一些人是出于就业谋生的考虑去的。除去自愿之外还有强制。许多建设者一旦被组织选中,实际上是别无选择的。无论如何,去小三线的上海人很快就会发现,他们面对的与其说是青山绿水不如说是穷山恶水。暴雨来袭时连房门都无法推开,夜晚骑自行车撞到豹子,床上发现毒蛇,一天三顿咸菜和霉豆腐……诸如此类故事,时常被口述者们提及。

为了防范假想敌的空中打击,小三线选址以隐蔽为原则。这就决定了生活空间的封闭性。尤其对于那些从小见识了大上海声光电的年轻人,如何耐得住这份寂寞!于是喝酒闹事偷鸡摸狗成了让工厂的管理者们头疼的问题。在众多的口述者中,婚姻的话题一再被提起。小三线建设因为条件艰苦,职工多以男性为主,其中未婚男青年又占了很大比例。伴随严重的性别比例失调的是职工的婚姻问题。八五钢厂甚至别出心裁在上海的《青年报》花钱做广告,为未婚男青年找女朋友。在这种特殊情况下建立的婚姻关系并不牢靠,回上海后,不少夫妻都离了婚。

在那个计划经济时代,国家专擅威福二柄,把个体的命运牢牢控制在手中。文革结束之后,国家恢复高考。给了一些人飞离大山的机会。但能把握住机会的人毕竟少之又少。吕建昌所在的医院几十个人参加1977年高考的结果是全军尽墨,他本人直到1980才达成愿望,成为当年本单位十几个考生中唯一的幸运儿。马志英高考报了文科,录取通知书下来却是理科。教育部的回复听上去振振有词:因为他中专学的是化工,国家已经培养了他,以后他的报考专业只能继续以化工为主。

到了20世纪80年代,邓小平对世界形势作了新的判断,认为世界大战一时打不起来。国家道路由此转向以经济建设为中心。此前为战备而生的小三线顿时失去了存在的意义。不仅如此,在军转民的浪潮中,小三线工厂的交通不便等问题被无限放大,企业大多亏损,难以为继。但是从中央到地方,小三线何去何从却仍旧没有答案。这时,打破僵局的正是小三线人归乡的强大意愿。在原上海八五钢厂副厂长许汝钟看来,上海小三线全线撤离的契机来自于该厂给国家经济委员会主任张劲夫的一封越级报告。张劲夫签字允许上海市自行解决小三线问题,因此才有了几年之后上海小三线的落幕。

|