|

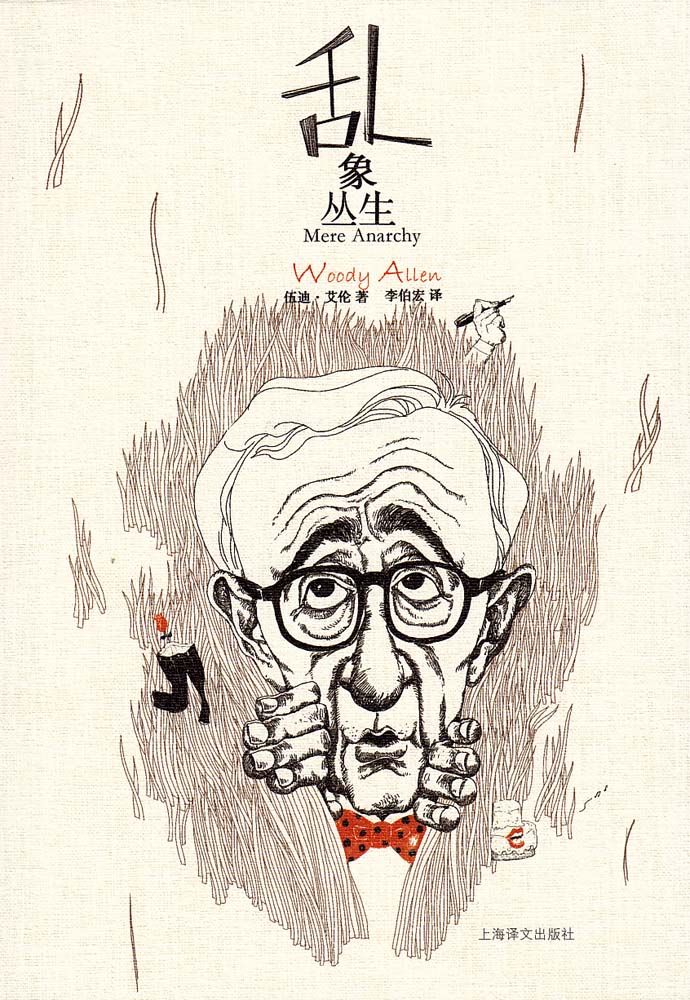

伍迪·艾伦何许人也?你大概掰着指头也数说不过来:电影导演、演员、戏剧和电影剧作家、爵士乐单簧管演奏家……等等,等等。但我第一次听说伍迪·艾伦,却不是因他的电影、剧作、音乐或者表演,而是一篇发表在《外国文艺》上、名叫《库格玛斯的一段好时光》的短篇小说。 伍迪·艾伦何许人也?你大概掰着指头也数说不过来:电影导演、演员、戏剧和电影剧作家、爵士乐单簧管演奏家……等等,等等。但我第一次听说伍迪·艾伦,却不是因他的电影、剧作、音乐或者表演,而是一篇发表在《外国文艺》上、名叫《库格玛斯的一段好时光》的短篇小说。

这篇小说讲的是渴望在《包法利夫人》中与女主人公颠鸾倒凤的文学教授,不幸阴差阳错地掉进西班牙语辞典中,被一伙毛茸茸跨着两条细腿的不规则动词穷追不舍……我还记得当年读到这篇小说的感受——多么大胆夸张的想象力!那种神经兮兮、絮絮叨叨的语调,专拿知识分子开涮的自嘲风格,以及语不惊人死不休的诙谐劲儿!

《库格玛斯的一段好时光》为时年43岁的伍迪·艾伦拿到了1978年的欧·亨利短篇小说奖,也是这一年,他凭《安妮·霍尔》扬威奥斯卡,成为炙手可热的大导演,他的“好时光”终于拉开大幕。

伍迪·艾伦后来的电影光环远远盖过了他早年的文名,对我这个喜欢读书的人来说可能是个遗憾,但对于影迷来说,其小说写作的特色无不构成了电影上的精湛艺术。除剧本外,伍迪·艾伦日后文墨渐稀,所作多见老牌杂志《纽约客》,《乱象丛生》即是其谈论生活、电影、艺术,和各种奇谭八卦的结集之一。

《乱象丛生》不可谓不“乱”,按该书版权页上的说法,书中所录文章属杂文类,但我们只消翻上两篇,便可放心将之归为小说,因为书中灵异感应、神隐逍遁、升空易位之类的天方夜谭可说俯拾即是,而科幻、奇迹、偷盗、凶杀、情迷之类的狗血情节更是唾手可得。

如此说来,伍迪·艾伦是要给我们讲一打廉价的好莱坞故事?非也,他的知识分子情怀正是要将这打好莱坞故事发酵为独具伍迪·艾伦式的幽默小品,其味不仅怪异,还颇诙谐,诙谐之外,也不无辛酸和苦涩。 书中不少篇什是讲电影圈的。在我们一般人的想象中,电影圈总是流光溢彩、富丽堂皇的,殊不知其中的幽暗与灰色,才是它的主色调。

《印度绑票》中被绑匪绑架的替身演员,既受到工作组的轻视和怠慢,亦受到绑匪的侮辱和挖苦,而这一切,只因认错了人绑错了票。没错,绑架是狗血,是奇情,是严肃小说断然拒绝使用的巧计,但是,唯有通过这样夸张的笔墨,我们才能窥见不为一般人知晓的业内人生,被“星光”湮没的,又何止一两个人?所谓“小丑的眼泪”,正是伍迪·艾伦借此迂曲传达给我们的。

论说电影圈,我总觉得伍迪·艾伦尚有一丝禁忌,毕竟身在其中,做什么事讲什么话,说不定就要碰痛别人脚上的鸡眼烂疮,委实犯不上。而在说及诸多社会现象,如苏富比拍卖天价松露、进高档幼儿园的门道、给手机充电的西服、尼采的大吃大喝论,等等,方可见出其公共知识分子的老辣、尖酸和刻薄。

不过,比起评骘各种社会现象,伍迪·艾伦对主人公的塑造,更耐人寻味。这些人多为艺术家和作家,“头发蓬松杂乱、两眼迷蒙,沉溺于工作”。他们做什么工作呢?当枪手编畅销小说的,写祷词和悼词的,在蜡像馆守夜的……他们什么都缺,唯独自尊心过剩,也不甘心浪掷才华。可是,“道德持守是个相对概念,最好交由让-保尔·萨特或汉娜·阿伦特这样洞察细微的头脑来思考。而现实情况是当寒风呼啸,唯一住得起的地方是第二大道路边的纸盒子时,崇高的原则和理想通常跟着马桶里的旋涡水流,消失无踪。”(《吾主荣光,卖了!》)

老实说,当伍迪·艾伦一波三折地反映文人的内心世界,调侃其言其行时,我不知道这是他对前尘往事的痛定思痛,还是忆苦思甜,也许两者都有吧,但有一点是肯定的,他的自嘲既诙谐又残忍。因为,伍迪·艾伦的逆袭最终被证明是成功的,而屌丝们的逆袭不仅失败且被永远定格在书里——就如《库格玛斯的一段好时光》困于西班牙语辞典不得解脱的那位老兄——成为现下所有“头发蓬松杂乱、两眼迷蒙,沉溺于工作”的人心中的痛。伍迪·艾伦在书中建造了那么多空中楼阁,但他显然拒绝为屌丝们也造上一个。

|