|

我的父母在合肥扎根,生出了一个土生土长的儿子,而我在北京生活久了,住客而已。有时想:你真想了解这个地方吗,或者换句话说,你是否具备一个在异乡扎根的能力?保持对生活的投入、观察以带来创造的灵感,这是我对伍迪·艾伦保持写作习惯的猜测。 我的父母在合肥扎根,生出了一个土生土长的儿子,而我在北京生活久了,住客而已。有时想:你真想了解这个地方吗,或者换句话说,你是否具备一个在异乡扎根的能力?保持对生活的投入、观察以带来创造的灵感,这是我对伍迪·艾伦保持写作习惯的猜测。

我是合肥人,生于1978年,生命中的头20年我生活在合肥,在那里度过了童年和少年,并在19岁时来到北京。

北京是一个大城市,起码在我少时的心目里,它和上海是同一个级别的城市。然而就像我在上海经常看到穿着睡衣的市民出门逛街,路过某个夏日的五金店时遇到光着膀子洗澡的打工仔,我在北京充其量是一只巨兽身上的跳蚤。前不久一个老大哥找我去吃饭,席间有一位公安部门的前辈,他喝醉了之后拍拍我:你啊,充其量就是个北漂。

对此我甘之若饴。在北京的十年时间,我活动的范围基本限于东三环一带,一旦开车去了“东富西贵”的西边,就觉得浑身不自在;偶尔被叫去参加政商军三界会聚的饭局,也觉得自己像一个刚从精神病院出来茫然看着眼前世界的孩子,不知作何反应,更不用说这城市的五脏六腑如何蠕动究竟于我有何明解。有时想:你真想了解这个地方吗,或者换句话说,你是否具备一个在异乡扎根的能力?我的父母在合肥扎根,生出了一个土生土长的儿子,而我在北京生活久了,住客而已。住客能交朋友,能游车河,能做点自己喜欢的事,够了。

2000年左右我在布鲁塞尔留过两年学,跟中国人生活在一起,房东是本地的,邻居是土耳其或摩洛哥人。刚到欧洲时我心里充满了对现代文明起源地的景仰,直到有一天我跟一个本地人同学在北站附近边走边聊,走到一个狭窄的路口我站住了,同学好奇地问我为什么停下,我指了指面前的红灯,他很生气地拽着我就走了过去,走过去之后他拍拍我:没有车你怎么不走呢?这里是布鲁塞尔,是个自由的城市!

我的天哪,这世界上哪儿有一成不变的生活呢?2009年初我有幸去参加美国圣丹斯电影节,第一次到了美国,在纽约住了整整10天。朋友领着我去博物馆,去看话剧歌剧,看电影;走在阳光和阴影同样强烈袭人的街道上,遇到过拿出啤酒问我们喝不喝的出租车司机,也领略了皇后区的屌丝游荡。如果说我走过的那么多城市有哪一个正值壮年,那么是纽约,它视野开阔,高度浓缩了资本主义伟大的想象力;后来坐大巴到费城,下了车已经是晚上,一个黑人流浪汉满面笑容地要领我走到酒店,半个小时之后我在酒店门口给了他5美元小费,他很不高兴地说我给得太少,骂骂咧咧一番之后走了,第二天早上,我发现从酒店到我下车的地方只要走3分钟。

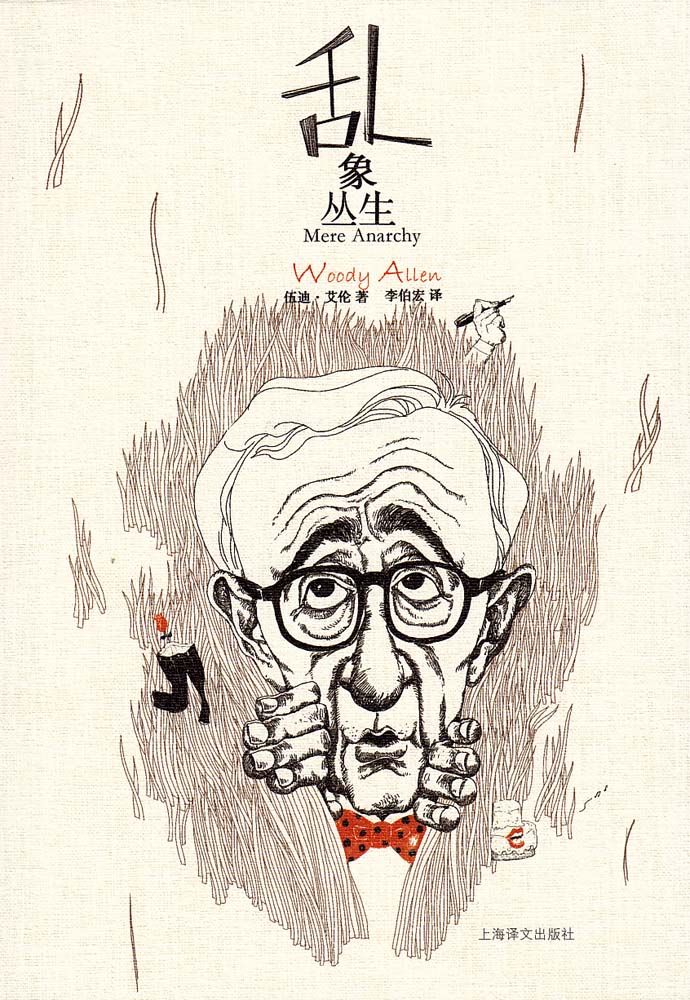

原谅我用如此长的篇幅描述了一些与《乱象丛生》没有直接关系的事。这本书的英文名叫做《Mere Anarchy》,在阅读完这本书之后我觉得译为《仅仅是碎片》是相对诚实的,再有爱一点可能叫《光芒微微》也算吸引人。要命的是这本书的作者是伍迪·艾伦,一个被称为美国电影界唯一的知识分子导演的人。坦率地说,作为导演他是伟大的(尽管我看过他的电影只有两三部);而作为一个专栏作家——他可能是出色的——但我对他所写的一切毫无感觉。原因很简单:我并不成长和生活在美国,即便书里提到那里的孩子和中国的一样需要交昂贵的学费才能上幼儿园,也无法跟我的感知发生关系。

保持对生活的投入、观察以带来创造的灵感,这是我对伍迪·艾伦保持写作习惯的猜测。这是个好习惯,然而我查了查他的出生年月日,他出生于1935年12月1日,属猪。也就是说,他35岁的时候,1970年我还没有出生。我姥姥比他大一轮,今年90,现在躺在医院,我很想了解姥姥这一生都经历了些什么,很遗憾,我已经没有这个机会了。

推荐这本书给那些比我更热爱伍迪·艾伦的朋友们,我同时也想出一个更靠谱的推荐理由:这本书的翻译看得出每个词都翻得准确,可惜没看出文学水平,也就是没有阅读的美感。我觉得一个翻译者应该首先奉献他中文的语感,毕竟我们都是用中文思考、写作、交流的。希望有更好的翻译者站出来,将一个闪光的伍迪·艾伦奉献给我们。

|