|

8月20日,2013上海书展暨“书香中国”上海周落下了帷幕。让文字映射心灵,让名家走近大众,上海书展,十年历程,恰是为科普寻求一种方式,为文化找到一个出口,为教育带来一次新的思考契机……在为期一周的时间里,书展的主会场上海展览中心始终人头攒动,思南公馆、上海图书馆等分会场也迎来了络绎不绝的人流。直至闭馆前夕,依然有不少热心读者在书摊旁徘徊逗留,不舍离去。书展举办十年来,吸引了一大批读书人、爱书人,也培养出了一批批新生代的阅读者和赏鉴者。他们年年聚集于此,从挑书、看书、选书到评书、论书,乐此不疲地沉浸其中。十年书香,上海书展正是用品质为广大百姓打造出了一场又一场的阅读盛宴。 8月20日,2013上海书展暨“书香中国”上海周落下了帷幕。让文字映射心灵,让名家走近大众,上海书展,十年历程,恰是为科普寻求一种方式,为文化找到一个出口,为教育带来一次新的思考契机……在为期一周的时间里,书展的主会场上海展览中心始终人头攒动,思南公馆、上海图书馆等分会场也迎来了络绎不绝的人流。直至闭馆前夕,依然有不少热心读者在书摊旁徘徊逗留,不舍离去。书展举办十年来,吸引了一大批读书人、爱书人,也培养出了一批批新生代的阅读者和赏鉴者。他们年年聚集于此,从挑书、看书、选书到评书、论书,乐此不疲地沉浸其中。十年书香,上海书展正是用品质为广大百姓打造出了一场又一场的阅读盛宴。

科普阅读:回归主流阅读世界

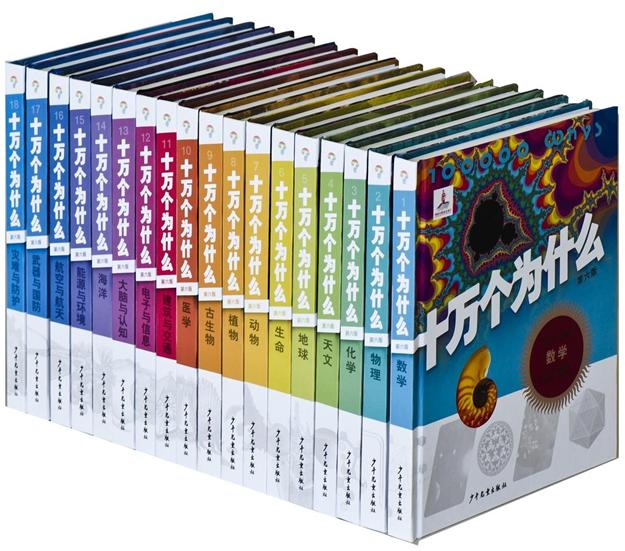

科普阅读在国内曾长期处于式微的状态,当人们一提到阅读,常常首先想到文学书籍。但随着时间的推移和信息社会的到来,科技作为一种强大的动力开始日渐引领科普书籍回归主流阅读世界。在今年的上海书展上,《十万个为什么》第六版强力推出,并引发众多读者的追捧,正如一面迎风招展的旗帜,昭示着科普阅读新时代的到来。

借着这一契机,由中国科协主办,中国科普研究所、上海市科协承办的“科学家与媒体面对面”活动首次离开北京移师上海,邀请了李大潜、周忠和、汪品先、欧阳自远、褚君浩等11位《十万个为什么》 第六版的分册主编及编委齐聚一堂,与广大公众共同探讨科普阅读的现状及未来。

“科普创作是科学家的职责,也是科学家的义务”,这是当天论坛上,多位中科院院士的共识。中科院院士欧阳自远表示,科普创作是科学家不可推卸的重要任务,在面对社会大众,尤其是青少年进行科普时,不仅要传递科学知识,更要弘扬科学方法、科学精神、科学辩证思维。在欧阳自远看来,科普教育不是一项居高临下的事业,而是应该平等地面对读者、尊重读者,平心静气地讲解。与此同时,科学家也应该不断培养优秀而有潜力的科普继承人,在培养科学研究人才的同时也着力培养科学普及人才,组织更年轻的力量,用更具表现力的方式影响读者。

正如欧阳自远所说,科普工作的后继人才培养已经到了时不我待的阶段,缺乏年轻创作人才、缺乏好的作品,使得广大读者离国内原创的科普作品越来越远,反倒是国外的科普力量正以动漫、视频、游戏等各种形式吸引着公众的眼球。对此,中科院院士、上海市科普作家协会理事长褚君浩和中科院院士汪品先皆表示,科普创作应该是多层次的,在传递科普知识和精神的同时,更需要给年轻人带去一种文化上的熏陶,让他们产生热爱科学的兴趣和情绪。“目前国内一提到科学技术,首先想到的就是科技的应用力、生产力,却不关注其文化层面的深远内涵。”汪品先坦言,鼓励学生提问,用科普作品培养学生的批判能力才更为重要,因为“信仰对于科学而言是糟的”。

这两位科学家的话激起了教育部原副部长吴启迪的共鸣。她表示,去年教育部已尝试在清华大学、华东师大、浙大、华中科技大学等6所“985”高校中招收150名“科学传播教育硕士”,从而为更系统地培养跨学科科普教育人才做好长远准备。

如果说这场活动是科学家们对未来科普教育发展之路的一次共同探究,那么,另一场以“科学时空与阅读世界”为主题的活动,则是邀请了陈佳洱、周忠和、姬十三等多位科学家及科普作家,从读者的角度出发,现场座谈新媒体时代的科学传播趋势,进而引导青少年形成健康的阅读习惯,提高对科学的兴趣和认知度。

尽管有不少人认为,在新媒体时代的大背景下,人们的阅读兴趣趋于娱乐化,阅读习惯也渐渐碎片化,这使得科普类书籍正逐渐淡出主流阅读范围,在受众选择上无奈遇冷。但中国科学院理论物理研究所研究员李淼则提出了截然不同的观点。“现在,中国科普正处在黄金时代的开始阶段,我们面对的最大问题是缺乏严谨的态度。”李淼强调,科学传播是一门艺术,要通俗,但不要为了取悦受众而做一些艺术加工;要有趣,但不宜煽情、漫画化。神经生物学博士、果壳网创始人姬十三对此表示认同。在他看来,科学传播在每个时代都是主流阅读的“必需品”,只是在这个特定的时代中,传播技巧变得越来越重要,“科学传播变成一个专业化的门类,如今社会化媒体在传播一个科学知识时,除了讨论想传播什么,还应该讨论传播给谁,以及如何有效传播,如何打败其他观点,如何不失真。”科学杂志《新发现》主编严锋认为,今天,科学传播的生态相比过去有了翻天覆地的进步,但道高一尺魔高一丈,科学能利用新媒体,谣言、迷信也可以利用新媒体。“尽管科学传播更便利了,但谣言、迷信的传播也是如此,这是一个同时并进的趋势,这一点恰恰让我们更要重视科学的传播、科学的阅读,以及更科学地利用新媒体。”严锋坦言。

|