|

凌晨,上海著名女作家程乃珊在华山医院病逝,享年67岁。上海社会科学院文学研究所研究员王周生最先发布悼念微博,成千上万的网友纷纷留言,点起电子蜡烛悼念这位被读者称为“最会写老上海的女作家”。程乃珊生前好友、著名作曲家陈钢感叹道:“乃珊的血脉里流淌着太多上海往事,她是永远的上海女儿。”《上海文学》主编、上海作协副主席赵丽宏告诉记者,这位一生热爱写作的“上海Lady”直到生命的最后还为这本她发表处女作的杂志撰文,“程乃珊的逝世是上海文坛的巨大损失。” 凌晨,上海著名女作家程乃珊在华山医院病逝,享年67岁。上海社会科学院文学研究所研究员王周生最先发布悼念微博,成千上万的网友纷纷留言,点起电子蜡烛悼念这位被读者称为“最会写老上海的女作家”。程乃珊生前好友、著名作曲家陈钢感叹道:“乃珊的血脉里流淌着太多上海往事,她是永远的上海女儿。”《上海文学》主编、上海作协副主席赵丽宏告诉记者,这位一生热爱写作的“上海Lady”直到生命的最后还为这本她发表处女作的杂志撰文,“程乃珊的逝世是上海文坛的巨大损失。”

“她一走,上海文坛冷清了”

昨天6:30,上海社会科学院文学研究所研究员王周生在微博上发布了一条噩耗:“沉痛哀悼:上海女作家程乃珊今日(4月22日)凌晨去世。很痛!她书写的旧上海,还原这个城市贵族的尊严,高雅而温馨。”这一哀痛的消息一经发布引来人们沉重的哀思。在程乃珊的认证微博上,最后一条微博发表于2013年2月10日,内容是“祝各位新年新气,万事如意。”心系上海的她,今年2月病重时还发表了最后一篇博文《冬日围炉之乐》,讨论上海冬天到底该不该开用暖气。此刻在她的微博和博客的评论页面上,写满了网友们对程乃珊的悼念。事实上,早在去年年底,程乃珊就被查出患有白血病。程乃珊生前好友、著名作曲家陈钢向记者透露,“乃珊从去年查出患有这个病后,一直非常豁达,一如既往地热爱生活,积极配合治疗,还安慰我们几个老友说放心,一定会好起来的。我现在闭上眼睛回忆起来,都是乃珊的笑容,她到哪里,哪里就有笑声。即使在与病魔斗争期间,她还是一直很乐观。如今她走了,少了她爽朗的笑声,上海文坛就冷清了。”

程乃珊1946年出生于上海,尽管曾在香港生活过,但上海始终是根植于她内心的故乡。程乃珊曾说:“城市这个名字其实是空的,它一定要由建筑、人、传奇构成。一个不会制造传奇的城市,再大也只算是城市,不能称为都会。这就是上海的魅力,我以生为上海人而自感幸福和骄傲。”事实上,她的名字和海派文化紧密相连。陈钢告诉记者:“乃珊是上海的掌上明珠,血脉里流淌着太多上海往事,她有着太多的故事要和读者诉说,她病中还在写《好人家》,可惜未能完成。乃珊曾和我说,她写上海从不需要编故事,全部是真情流露。她把自己亲身经历过的往事如实写出来就是最好的上海故事。乃珊的举手抬足间尽显上海韵味,一颦一笑里都透着上海名门闺秀的风范,她是永远的上海女儿。”

作为海派文化的代表人物,陈钢和程乃珊一起在前年创办了“克勒门”艺术沙龙。“旗袍依旧摩登,克勒并非怀旧”这一起名于上海话“老克勒”一词的“克勒门”起初只是陈钢、程乃珊等人的自发聚会,如今已经成为沪上文艺界人士定期举办的艺术沙龙。陈钢说:“程乃珊一直很关心这个沙龙的每次聚会,尽管后来她生病了没法再参加我们的活动,但是每次都会问我,这次活动来了些谁,碰撞出啥思想火花。如今乃珊走了,海派文化的文脉可以说是断了一大截。”

王周生昨天接受记者采访坦言,程乃珊被查出病后,依旧坚持写作,“他先生说她每天如果不写东西,就觉得这天没意思。而且我知道她心里其实还有很多东西要写,她尤其想写她母亲。尽管她母亲去世时前她已经做了自己能做的一切,但她对对母亲的离开非常心痛,还想写一部作品送给母亲。”

王周生更透露,生活中程乃珊是非常孝顺的。“我们一般都是在活动和开会中碰到,但让我印象最深的就是,她母亲生病的时候,每次外面的活动,她都很早就要回去。她一直说她母亲离不开她。她晚上回去为她洗脚,早上给母亲烧饭,外面吃饭如果有好吃的东西,她还会特别打包带回去,这些都看得出她很孝顺。”

在《上海文学》上留下绝笔

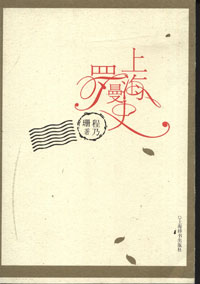

名门之后的家族背景,动荡年代的世事变迁、辗转流离,这一切的一切,成为了程乃珊文学创作取之不尽、用之不竭的可贵素材。无论是讲述金融圈沉浮的《金融家》,还是描绘老洋房前世今生的《蓝屋》亦或是白描弄堂普通百姓生活的《穷街》,程乃珊用一生书写的上海传奇引起上海人共鸣。从小在上海、香港两地生活,程乃珊既有对上层工商、金融界生活的丰富感受,又经历过特殊时期的变故和磨炼,同时,长期在平民区教书的经历和体验,又使她能够用另外一种眼光看待自己的家庭所在的那个社会圈子,这一切,都为她的小说创作提供了丰厚的底蕴。

|