|

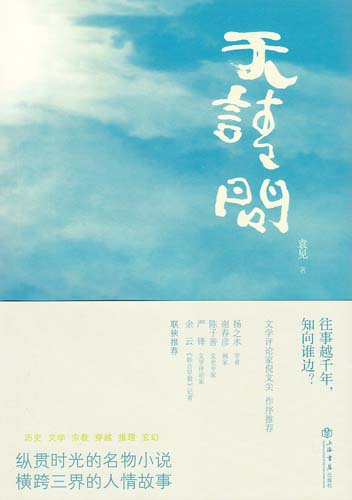

“作者无意做历史学家,但书中风格独特的历史小说都力求有所本和有所证。作者也无意做旅行家,但书中穿越时空的异域风情都深植于民族传衍和文化认同。《天请问》是一部奇妙瑰丽的小说集,艺术地再现了一个充满想象力的变化万千的世界。”这是中国现代文学研究学者陈子善教授对新加坡作家袁见的新书《天请问》的推荐词,联袂推荐的还有学者扬之水、严锋,画家谢春彦等。文学评论家、华东师范大学副教授倪文尖为书作序,分析袁见历史小说写作的特点,给予很好的评价。 “作者无意做历史学家,但书中风格独特的历史小说都力求有所本和有所证。作者也无意做旅行家,但书中穿越时空的异域风情都深植于民族传衍和文化认同。《天请问》是一部奇妙瑰丽的小说集,艺术地再现了一个充满想象力的变化万千的世界。”这是中国现代文学研究学者陈子善教授对新加坡作家袁见的新书《天请问》的推荐词,联袂推荐的还有学者扬之水、严锋,画家谢春彦等。文学评论家、华东师范大学副教授倪文尖为书作序,分析袁见历史小说写作的特点,给予很好的评价。

袁见是谁?早报的读者或许仍有人记得2006年6月至2008年10月《早报周刊》隔周刊登的历史小说栏目,该栏目作者“水一方”,真名袁旔,《天请问》一书基本上是由作者在早报周刊发表的历史小说扩充、修缮、选编而成,书中也收录作者新写的个别篇章。成书时,她为自己选了另一个笔名:袁见。

包含两个中篇小说,13个短篇小说,总共20多万字的《天请问》,由上海书店出版社出版。12月14日下午,上海一个难得的暖冬天气里,出版方在世纪出版大厦13楼会议室举办了《天请问》新书座谈会。座谈会由上海书店出版社社长、上海人民出版社总编辑王为松主持,出席者包括上海作家、评论家、学者孙甘露、蔡翔、陈子善、陆灏、张新颖、汪涌豪、李天纲、傅杰、江晓原、倪文尖、郑重、虞云国,新加坡作家陈家毅、何华等,以及上海各媒体记者。会上见到的袁见,素衣短发,低调沉静。

写历史小说就像写侦探小说

袁见在台湾长大,从小就喜欢历史。由于家学渊源,她不仅熟读史书,还擅书法会篆刻。生活在21世纪现代化的新加坡,她却说:“我对古代世界的兴趣远远超过今天。”正是因为神游在古代世界里,她才能在两年多时间里,每隔两周就写出一篇5000字的历史小说来。

写历史小说需要另类功力,袁见家中藏书甚丰,其中史籍文献为一般图书馆所不及,她为写作所下的史料功夫也实在惊人。“有一次找史料,我坐在那里48小时,腿都肿了”,她说,“因为有兴趣啊!一旦钻进去就觉得特别有挑战性,就会沉迷而忘了辛苦。”

“应该这样说比较好”,她想了想又说:“写历史小说就好像是写侦探小说一样,有一个线索后,你就想一点点挖下去,因为想要知道全貌。你知道这个人的线索,就去挖,发现他跟另一个人有关系,就又去挖另一个人的线索,他们中间的瓜葛再连起来,再跟当时的时代联系变成一张网,这才觉得对此有所了解。所以特别有意思。”

袁见不仅搜集和钩沉史料,还通过寻访遗失在世界各地的文物和文献,获得珍贵的第一手资料。但搜集或发掘史料只是第一步,怎样把史料和创作融合起来,那才是真正的挑战。她说这也是写历史小说的好玩之处,就是你要把史料融成一个故事,而很多史料都融不成故事,就要想办法。

那有失败过吗?“有啊!”她爽朗地笑说,“长篇《武则天》写了50几万字,到现在还没有完工。为什么呢?因为史料太复杂了,写了武则天,就要写到李世民,写到李世民,又要涉及其他人,这样一来,框架就很大,很复杂,太难写了。”

袁见写历史小说还有善良的本意,她要扬善惩恶,还历史以真实。袁见说:“最气的是有时候历史上的大混蛋,在人们笔下变成英雄,好像李世民杀兄弑弟,却偏偏成为历史的宠儿,被称为一代圣君;历史上的好人却默默无闻,我就很想把好人挖出来,让人们重新认识。”

艺术地再现历史现场

新书座谈会上,上海复旦大学教授张新颖作了发言,看了书中袁见新写的短篇《从大悲寺到普林斯顿》后他说,历史资料不仅是袁见小说叙述的对象,当她发掘出被人遗漏的史料,知识,本身就是她虚构的动力。这在历史小说创作中是很新鲜的现象。

袁见对历史的用心和执著鲜明地体现在她的小说中,她说:“大的框架都是真实的,主要人物也是真实的。”然而她用妙笔与想象,还有精彩对话及细致入微的细节描摹,穿梭时空,艺术地再现了历史的现场,却又有一种无可言说的神秘感。

历史小说近年来在中国大陆有几次高潮,如二月河的《雍正王朝》《康熙大帝》、唐浩明的《曾国藩》都曾红遍大江南北;台湾也有前辈高阳、现今的林佩芬等知名作家。但在新加坡,历史小说创作甚为少见,“袁见的写作在新加坡是个异数。”这是早报副刊编辑余云的看法。

袁见不仅埋首书斋,她还是个独立的考古学者,曾踏访中国各地的古陶瓷窑址,到印度尼西亚等地考察打捞出水的古沉船文物,也到印度、中国、东南亚多处寻访佛教遗址,不止一次走访漫长的玄奘取经之路。

问考古对她的创作有什么样的影响?她说:“我来跟你讲我在印尼考古发现的故事。在印尼的室利佛逝时代,国王建立了婆罗浮屠。国王死后,王子被他的姐夫打败,失去了爪哇的领土。后来我在印度旅行的时候,发现有个碑文记载说某某年,就是这个印尼王子捐了这个庙,而印度的国王下令以五个村庄的税收供应这个庙。于是我就想象这个印尼王子逃到高棉再到印度学经的过程。这就是中篇小说《雨林无咒》的由来。”

|