|

一 两次大战间文学 一 两次大战间文学

第一次世界大战在1918年结束,英、法、德三大帝国,不论胜利和失败,都民穷财尽,元气大伤。曾经不可一世的殖民国家不得不承认帝国统治是暂时和有限的。经过上世纪二十年代,欧洲依然回天乏术,未能从战争衰败中完全复元。跨入三十年代,世界性经济萧条接踵而来,导致法西斯势力抬头,最后造成第二次全球性冲突。混乱、动摇、彷徨、苦闷。

法国文艺界反映了这些现实,产生了“两次大战间文学”。这一时期作家众多,作品丰富,流派纷起,思想庞杂。马丁·杜加尔的长篇巨著《帝波一家》问世,波澜壮阔,再现了大战前夕法国社会思想更迭、工人运动兴起。于勒·罗曼以卷帙浩繁的《善良的人们》,记录了战争震撼欧洲的四分之一世纪。乔治·杜哈曼通过《帕斯基埃家的轶事》,描绘1890年到1930年的法国社会各阶层。莫里亚克的杰作《蛇结》、《福隆特纳克的秘密》、《黑天使》,继续探索人的内心世界。贝尔纳诺这位虔诚的基督徒作家,在《乡村教士日记》中进行孤独圣洁的沉思。这类作品大都暴露人的弱点与绝望,怀疑主义、犬儒主义思想浓厚。

新一代作家中还有人在英雄崇拜中追求新的人生价值、新的人道主义原则。其中最有成就的是蒙泰朗、马尔罗,还有圣埃克苏佩里。

二 大写的人与小写的人

圣埃克苏佩里有两个身份,飞行员与作家,这两个生涯在他是相辅相成的。从《南方邮航》(1928)到《小王子》(1943)十六年间,仅出版了六部作品,都以飞机为工具,从宇宙的高度,观察世界,探索人生。这些作品篇幅不多,体裁新颖,主题是:人的伟大在于人的精神,精神的建立在于人的行动。人的不折不挠的意志可以促成自身的奋发有为。

根据他的人生哲学,个人首先应该建立自己的本质。人的品质是以本人与他人的关系而确定的。这样做的同时,是向着人(即我们所说的大写的人)的方向前进,达到理想的自我完成。人的观念不是固定不变的,随着人的上升日臻完善。因而,人的一生是人的成长过程。人生只是一条道路,一个途径,走向人的境界,而人又是在永恒中不断完美的形象。

作家大凡用文字表现自己的思想,极少亲自体验。而圣埃克苏佩里的作品,字字句句可以说是他一生的思想写照与行动实录。他的书房是飞机座舱,座右铭是身体力行,作品是自己的生平。他参加了法国—非洲—南美洲航线的开拓工作;曾生活在撒哈拉敌对的阿拉伯部落中间;作为特派记者访问过内战时期的西班牙、斯大林时代的苏联;深入德国内地观察到纳粹党喧嚣一时的第三帝国;经历过法国1940年大崩溃;获得过十三项航空科技发明的专利权;四十三岁时超龄八年,当上了世界最年老的空军飞行员;最后一次侦察中,飞进地中海空域从此不见影踪。

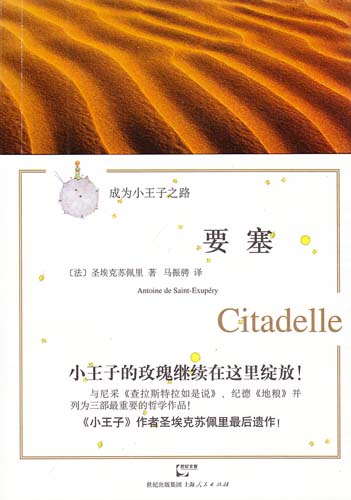

他的一生壮美惊险,作品也粗犷雄奇。尤其为国捐躯的神秘忠烈结局又给他的身世添上几分传奇色彩,更使他的人与作品具有一种独特的魅力。他的荣名在五六十年代达到高峰。稍后作品遭到少数评论家攻击,在法国文坛掀起一场大论争。原因错综复杂,有社会背景的不同,时代心理的变异,评论家的个人情绪。那些在战争中幸存的知识分子害怕以他的行动来对照自己在国难中的消极表现,有意回避他的事迹,也有意贬低他的人道主义、反种族主义和理想主义思想。必须提到他时,只承认是《小王子》的作者。不管如何,他的艺术与价值是经住了考验,圣埃克苏佩里始终是法兰西民族的骄傲,近代文学史的重要作家,在世界各国拥有广大读者。

他的作品与飞机密不可分,以致一名记者问他:“没有飞机您会不会成为作家?”他回答:“不是飞机使我写书,我若是个矿工也会钻进地下探个究竟。”飞机只是他使用得比谁都好的一个激发思想的工具。工具人人都是有的。人生存在世界上,都有一个依附的环境,也总有一个应用的工具。主要是思想,有了思想,谁都能在自己的生活环境中程度不同地做到了解自己,了解他人。根据圣埃克苏佩里的说法,每个人的童年都是莫扎特,心中都有一颗种子,予以适当的培养,这颗种子迟早总会成长发芽,做出不同凡响的事。

为了了解圣埃克苏佩里的作品,有必要先了解他的生平。

三 上天以前的岁月

安东尼·德·圣埃克苏佩里生于法国里昂,父母都是外省没落贵族家庭出身。父亲有伯爵头衔,在保险公司任职,母亲懂音乐,爱绘画,艺术修养很高。父亲四十岁时,患脑溢血遽然病逝。此时圣埃克苏佩里仅四岁,有两个姐姐、一个弟弟和一个未出世的妹妹。家庭经济拮据。母亲的姨祖母也是年轻守寡,常邀请他们一家到她的庄园同住。庄园在圣·莫里斯·德·莱芒,位于里昂东北三十公里处,是圣埃克苏佩里童年的天堂。

十四岁时,欧战爆发。母亲参加护理伤兵工作。他和弟弟弗朗索瓦被送到瑞士一所教会中学学习。他聪明好闹,写诗歌,弄机械,做事分心,爱遐想,功课平平。弗朗索瓦两年后死于风湿性心内膜炎,使他十分哀痛。

|