|

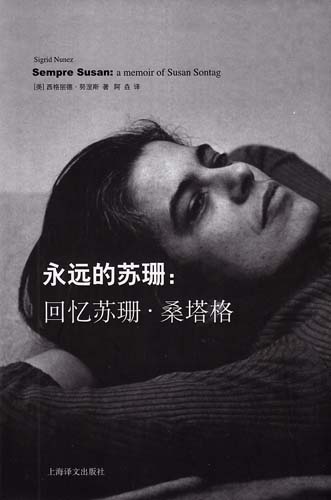

2004年苏珊·桑塔格去世以来,关于她的研究和传记便层出不穷地见诸于世界各大媒体和出版社。相对而言,女作家西格丽德·努涅斯撰写的《永远的苏珊:回忆苏珊·桑塔格》走了一条平衡路线。 2004年苏珊·桑塔格去世以来,关于她的研究和传记便层出不穷地见诸于世界各大媒体和出版社。相对而言,女作家西格丽德·努涅斯撰写的《永远的苏珊:回忆苏珊·桑塔格》走了一条平衡路线。

1976年,25岁的《纽约书评》助理编辑、文学女青年西格丽德敲开纽约河滨大道340号顶层公寓的房门,成为处于癌症手术后恢复期间的桑塔格的助手。不久,西格丽德与戴维坠入爱河,搬入桑府,尽管这段情史并未持续很久,但足以让她在书写桑塔格时既无局外人难免的隔阂,又保持一种局内人难有的距离。经此,西格丽德笔下的桑塔格,不再是那位我们习见的“与汉娜·阿伦特和西蒙娜·波伏瓦齐名”的女知识分子,跨越文学、文化、摄影、电影、政论、艺术等多个领域的“杰出思想家”,也不是十赴波黑战场、在萨拉热窝导演《等待戈多》的女斗士,为遭追杀通缉的拉什迪大声疾呼的“文坛非正式女盟主”……

西格丽德所展现的,是一个因疾病而被迫居家、因自我中心而强烈要求关注、既咄咄逼人又孩子气十足的苏珊·桑塔格。本书看似崇敬的调子其实暗含一种不平和反讽,这实在是一个温柔娴静却不幸“智力平平”的女性对另一个才华横溢而飞扬跋扈的女性绵里藏针的一刺。

桑塔格是一个标准的“美人控”和“美物控”,但凡人事身上的那么点儿“美”,她都呼之鼓之不吝赞美之辞。西格丽德笑眯眯地告诉我们桑塔格因此绝不是一个“极端的势利小人”,然后容我们检视一下自身:我们有桑塔格愿意垂青的那点儿最起码的聪明吗?约瑟夫·布罗茨基与桑塔格始乱终弃,上门拜访的爱德华·萨义德如坐针毡、形同闷包。西格丽德将桑塔格的话转述给跃跃欲试的我们:“我知道当你赞赏某个人,然后你却要以一种不恭维的方式看他,我知道这很痛苦。”

世人都说桑塔格是女权主义者,但她太智慧了,以至女权在她嘴里都变了味。她衷心看不起那些毫无防御、连自己都照顾不了的女人,认为她们幼稚、浮夸和多愁善感。桑塔格对女人恨铁不成钢的情结使她处处向男性看齐,无论是智性、谈吐还是着装。公共场合,她总是一身黑,下巴抬得高高的,“两个拇指钩在腰带或牛仔裤口袋里”。可是当餐馆服务生口误称呼她先生时,她却恼怒异常。

桑塔格的这类姿态大多具备一种象征意义。其内里,则是一个偶像在维系公共与私人形象时的纠结与失衡,比如她在感情生活上左右逢源却难成正果,以及她的逝世在世界引发的震动。长久以来,人们便知桑塔格身患好几种绝症且久久缠绵病榻,甚至连桑塔格本人都相信自己是个例外,“她拒不接受自己的病是无望的,拒不接受死亡不仅不可避免,不仅离我们很近,而且随时随地都会发生”。现实终于击败了桑塔格,也终结了这个神话。

西格丽德对桑塔格的回忆不乏尖锐的批评,其“拆解偶像”之意不言自明。但同时,也为我们还原了一位有缺陷却与我们性情相通的凡人,在文化与政治身份之外赋予桑塔格一层丰富的人性光环。这大约也是西格丽德自信此书若由桑塔格读到“会惹恼她”而最终“会让她高兴”的原因——信实与严肃,正是桑塔格教给西格丽德人生和创作的最大财富。

|